|

РусАрх |

Электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры

|

Источник: Гутнов А.Э. Мир архитектуры: язык архитектуры. М., 1985. Все права сохранены.

Размещение электронной версии в открытом доступе произведено http://architecture.artyx.ru. Все права сохранены.

Размещение в библиотеке «РусАрх»: 2009 г.

А.Э. Гутнов

Мир архитектуры: язык архитектуры

ОТ АВТОРА

Архитектура окружает человека на каждом шагу. Мир архитектуры — это тот мир, в котором он живет и действует повседневно.

Можно сказать, каждый из нас знает архитектуру и хорошо и плохо. Хорошо, потому что в своей жизни видит и помнит множество выдающихся произведений зодчества, а плохо, потому что мало знает о том, по каким законам эти произведения создаются, почему они такие, какие они есть.

Школа учит основам литературы, музыки, танца, изобразительного искусства. Но она, к сожалению, не учит пока азам архитектуры. Наша книга представляет собой попытку восполнить такую нехватку элементарных знаний.

Конечно, это не учебник. Читатель не найдет здесь систематического изложения всех основных проблем теории и истории архитектуры. Скорее это книга для чтения, в которой автор стремился облечь рассказ об архитектуре в более или менее занимательную форму.

Читатель столкнется в книге с некоторыми хрестоматийными примерами, но, вероятно, узнает о них кое-что новое. Он встретится также с некоторыми незнакомыми терминами, названиями. Краткий словарь архитектурных терминов в конце книги должен, хотя бы отчасти, компенсировать это вынужденное неудобство.

Книга, которую читатель держит в руках, называется «Язык архитектуры». Речь в ней идет, пожалуй, о самом главном и сложном в архитектурном деле — о том, как создается архитектура и какими средствами она воздействует на человека. Это книга о двуединой природе архитектурного творчества, извечно сочетающей расчет и интуицию, логику ученого, ремесло мастера и талант художника.

Проблемы архитектуры, о которых повествует книга, непросты по самой своей сути, каким бы простым языком ни пытаться их излагать. Многие из них не имеют пока однозначных ответов и остаются полем ожесточенного творческого спора самих архитекторов. В этих случаях автор не пытался изображать, что ему известна «истина в последней инстанции», а предпочитал, по возможности непредвзято, излагать разные точки зрения.

Автор вполне сознательно стремился сосредоточить внимание читателя главным образом на проблемах отдельного архитектурного сооружения, избегая говорить о проблемах архитектуры города так же, как и о творческих судьбах отдельных архитекторов. Это темы следующих книг.

ВВЕДЕНИЕ. ЧТО ТАКОЕ АРХИТЕКТУРА

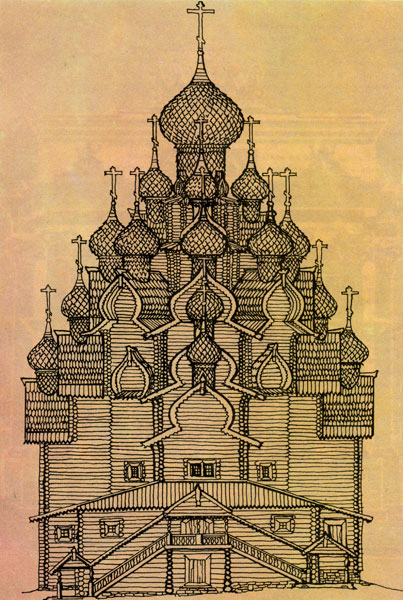

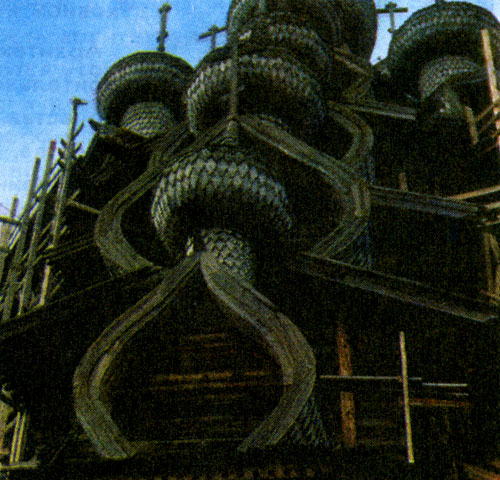

Тот, кто хоть раз бывал на острове Кижи, никогда этого не забудет. Катер плавно скользит по ровной поверхности озера. Поначалу едва заметный на горизонте ориентир стремительно приближается, и вот вдоль борта вырисовываются изящные очертания двух церквей и колокольни Кижского погоста. Потом, уже ступив на берег, по заботливо проложенным деревянным мосткам идешь неторопливо к этому деревянному чуду. Обходишь его со всех сторон — три постройки примерно одинаковой высоты с разных позиций непрестанно меняют взаимное расположение. То сливаются в одну, то вновь разъединяются на фоне бескрайнего небесного простора. И кажется, прямо от этой слегка всхолмленной земли, укрытой травяным ковром и усеянной валунами, от подернутой рябью глади озера летит навстречу облакам звонкоголосая россыпь — двадцать два купола Преображенской церкви. Как стая птиц, застывшая в полете. Как песня, которая оборвалась, но еще продолжает звучать в гулком воздухе. Это — архитектура.

Что такое архитектура

Совсем иное ощущение испытываешь, находясь в гигантском — высотой этажей в семь — вестибюле Центра международной торговли в Москве. Привычно снуют прозрачные лифты, насквозь протыкая уступчатую стеклянную кровлю. Стекло, металл, пластик отсвечивают отовсюду разноцветными бликами. Даже деревья кокетливо шелестят нарядными пластмассовыми листочками. XX век — рациональный, переменчивый, всемогущий и, увы, не лишенный рекламного духа — заявляет здесь о себе в каждой детали. Это — архитектура.

Многоглавая Преображенская церковь в Кижах

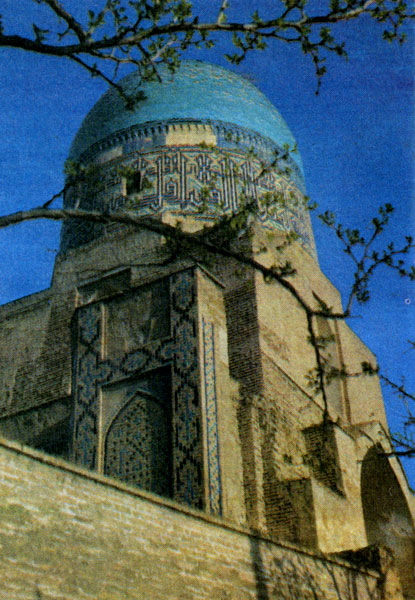

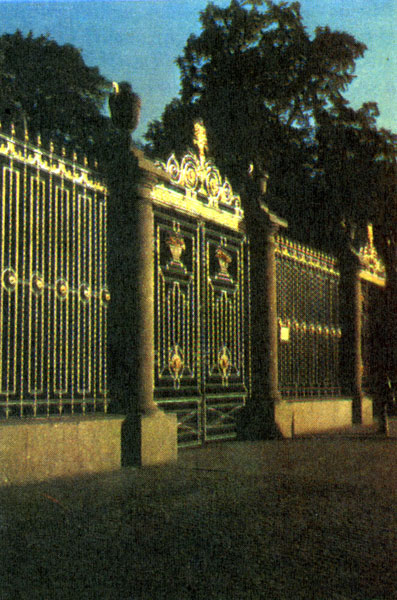

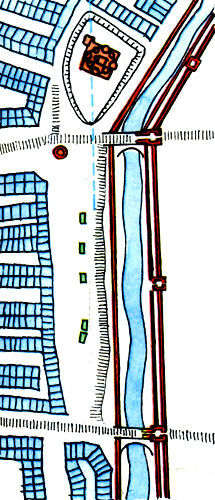

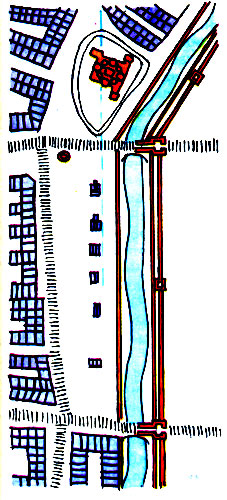

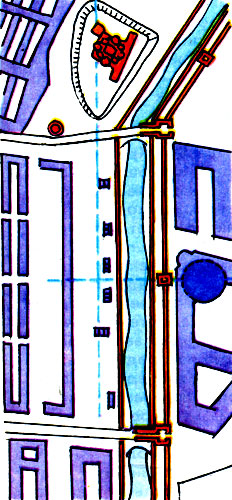

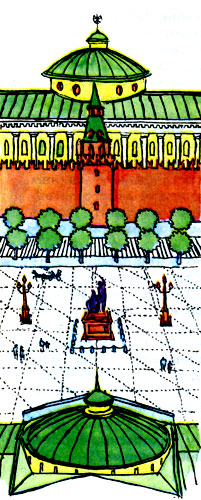

Петергоф — Петродворец под Ленинградом. Так называемый Нижний парк. Прямая линия канала упирается в далекий горизонт. Царство симметрии, регулярного порядка, осевой перспективы. Здания, деревья, даже вода — все подчинено строгому и величественному диктату геометрии. И это архитектура.

Статуи

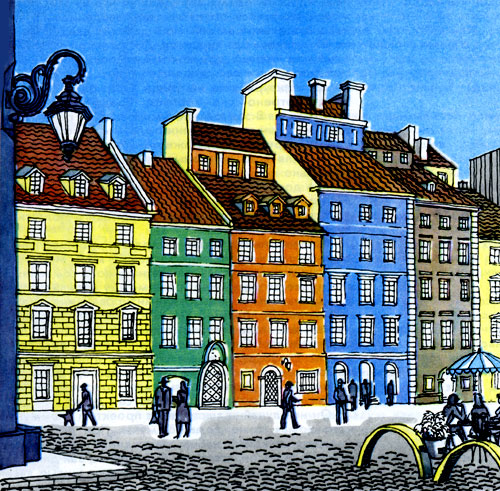

А теперь перенесемся мысленно в старые кварталы Москвы. Столешников переулок, Петровка, Кузнецкий мост... Здесь не найдешь не то что двух одинаковых фасадов, но и, пожалуй, двух зданий одной высоты. Пестрая, живописная смесь форм, времен, стилей. Вот маленький неприметный особнячок притулился к серой громаде доходного дома, строгие линии классического ордера соседствуют с вычурной псевдоготикой, и все рядом, на одном небольшом пятачке, словно случайное нагромождение декораций за кулисами театра, имя которому — город. И, охватывая взглядом это беспорядочное, но почему-то гармоничное разнообразие, мы знаем: это архитектура.

Архитектурная мелодия Кижского погоста. Вид с моря

Доведенная до совершенства скульптурная форма, доминирующая в природном ландшафте, и наполненное жизнью внутреннее пространство сооружения, изысканно строгая геометрия планировки и случайный конгломерат несхожих домов... Что же такое, в самом деле, архитектура, если этим словом мы называем и то, и другое, и третье, и четвертое? На каком языке она обращается к человеку, о чем говорит ему?

Архитектурная мелодия Кижского погоста

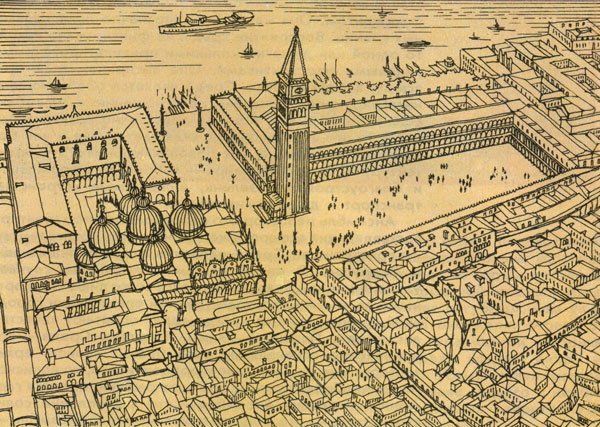

Цель книги — дать ответы на эти непростые вопросы. Конечно, выразительный рисунок или красивая мелодия способны привлечь к себе внимание любого. Подобно этому, величественный архитектурный ансамбль Московского Кремля или площади Св. Марка в Венеции восхищают каждого человека, даже плохо знакомого с архитектурой. Но насколько богаче, ярче, полнее воспринимаем мы произведение искусства, если обладаем определенной подготовкой, опытом, культурой восприятия. Посещая выставки, музеи, мы учимся, часто незаметно для себя, восприятию живописи. Бывая на концертах, слушая радио или пластинку, мы вырабатываем музыкальную культуру, которая открывает нам удивительный и бесконечно глубокий мир Баха и Моцарта, Мусоргского и Прокофьева. И так же как нельзя, не обладая определенным уровнем музыкальной культуры, понять в полной мере музыку Шостаковича, нельзя без соответствующей подготовки получить истинного наслаждения от архитектурных шедевров Бруннелески или Баженова. Эта книга содержит начала знаний об архитектуре и некоторые примеры из истории архитектуры, самые необходимые для того, чтобы пробудить интерес к ней как к совершенно особенному явлению культуры и искусства, чтобы научить более полно и осмысленно воспринимать произведения архитектуры, великие шедевры ее прошлого, трудные поиски ее настоящего и будущего.

Архитектурная мелодия Кижского погоста. Купола

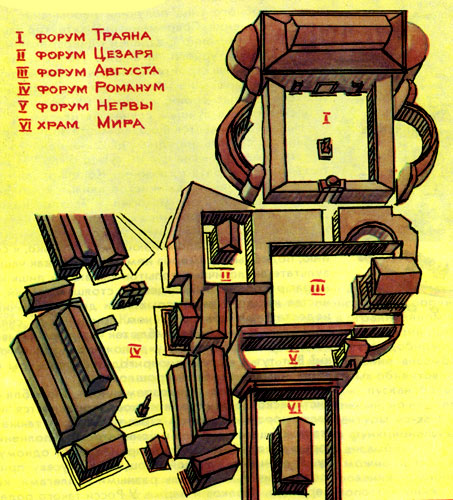

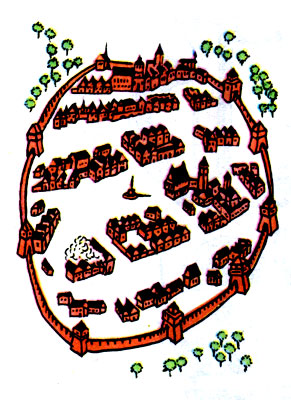

Архитектуру называют каменной летописью истории. И действительно, она прежде всего — часть материальной культуры человечества, которая несет уникальную информацию о жизни людей в давно прошедшие исторические эпохи. Как потускнели бы наши представления об античности без развалин древнегреческих храмов, без римских форумов, без улиц и домов Помпеи. А без готических соборов и феодальных замков, узеньких улочек и рыночных площадей можно было бы только гадать о европейском средневековье.

Архитектурная мелодия Кижского погоста. Вид сбоку

Архитектуру называют застывшей музыкой. Да, она несет в себе гармонию форм, которая отражает не только духовную жизнь ушедших поколений, но и вечные тайны человеческой души. Гармонию, которая доставляет нам эстетическое наслаждение и продолжает волновать, как явление современной жизни. На дорожках Павловского парка под Ленинградом, под сводами Домского собора в Риге мы ищем и находим не абстрактную красоту линий и форм, а пространственные образы и состояния, созвучные мироощущению и духовной культуре человека двадцатого столетия.

Архитектура парадоксально соединяет в себе результат строительной деятельности и вершину художественного творчества. С одной стороны, технология, организация производства, с другой — искусство, говорящее на языке пространственных форм. Инженерный расчет, научное знание и — интуиция, творческое озарение художника.

Попытаемся извлечь нечто общее из столь разных толкований: архитектура всякий раз предстает перед нами как пространство, организованное человеком и для человека. Однако стоящая в поле опора электропередачи тоже организует пространство, и все же мы не торопимся назвать это пространство архитектурой. Вопрос очень непростой, мы еще вернемся к нему на страницах книги, а пока автор просит читателя поверить на слово. Дело здесь в том, что архитектура всегда отграничивает некоторую область пространства, приспосабливая ее для вполне определенных целей — того или иного вида деятельности: работы, зрелища, отдыха и т. п. Архитекторы любят употреблять для обозначения этого конкретного утилитарного смысла архитектуры слово «функция».

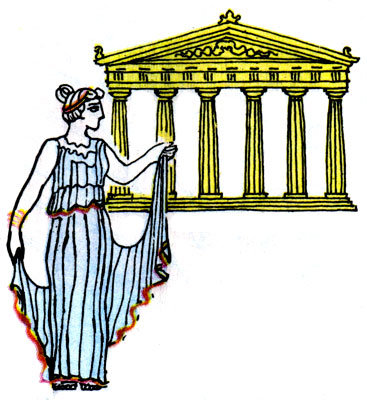

Дева перед собором

Вопрос о том, как связаны между собой функция и форма, — извечная проблема архитектурной теории. Нам пока преждевременно углубляться в эту проблему, но один важный вывод мы вправе сделать уже сейчас: воспринимаемый снаружи объем архитектурного сооружения — его внешняя форма — обязательно содержит используемое человеком, то есть функционально осмысленное, внутреннее пространство (его принято называть интерьером, если речь идет об отдельном здании). Проще говоря, в архитектуру всегда можно войти. То, что мы называем архитектурой, всего лишь оболочка, граница между внешним, открытым, и внутренним пространством, которое определяет характер функционального использования, а значит, и утилитарный смысл, человеческую полезность архитектуры.

Здесь опять требуются уточнения. Ведь войти можно и в подъезд, и в самолет, и в автомобиль. В некотором роде даже в собственный костюм, который тоже является оболочкой. Но едва ли кому-нибудь придет в голову называть архитектурой какое бы то ни было транспортное средство, а тем более костюм, будь это хоть жесткий скафандр. Причем не только потому, что внутреннее пространство в этих случаях, как правило, минимизировано до предела и жестко ограничивает характер пребывания человека (океанский лайнер до некоторой степени исключение из этого правила). Особенность любой архитектурной постройки в том, что она прочно стоит на земле в отличие, например, от машины, всегда принадлежит конкретному месту. Архитектуре свойственны устойчивость и долговечность, и эти ее свойства обеспечиваются конструкцией. Конструкция воспринимает механические, тепловые и прочие нагрузки, противостоит всем воздействиям внешней среды, которые грозят нарушить лежащее в основе сооружения сложное равновесие взаимно противоположных и дополняющих друг друга требований, материалов, сил.

Фонтаны Петродворца

Но и это не все. Архитектурное сооружение, архитектурное пространство имеет не только утилитарный смысл и конструктивную идею, но и художественное содержание. Художественный язык архитектуры весьма специфичен и непрост для восприятия — об этом тоже пойдет речь в нашей книге, — и тем не менее эстетическая неполноценность постройки чаще всего оценивается и быстрее и острее, чем ее функциональные или конструктивные недостатки. Каждый по-своему понимает совершенство архитектурной формы, однако если провести представительный опрос населения, задавшись целью найти, чего не хватает современной архитектуре, то наверняка самым распространенным будет неоднозначный по своей трактовке, но вполне определенный ответ: «Красоты».

Итак, функция, конструкция, форма. Три составляющие единого архитектурного целого. Два тысячелетия тому назад древнеримский теоретик архитектуры Витрувий в своем трактате вывел формулу этого триединства: «прочность — польза — красота». Едва ли Витрувия можно считать первооткрывателем этой истины, он просто записал то, что давно было известно поколениям древних зодчих. Но именно в записи Витрувия знаменитая триада прочно вошла в историю и теорию архитектуры, стала основой профессиональной культуры архитектора.

В этой формуле все члены равны — среди них нет главных и второстепенных. Стоит одной из составляющих потеснить две другие — и архитектура исчезает. Остается строительство, инженерия, декорация, но не высокое искусство архитектуры. В том и состоит главная сложность профессии архитектора — умение сочетать вещи, казалось бы, несовместимые: рациональность и экономичность функционального решения, надежность и изящество конструкции, гармоничность и выразительность формы. Не всегда это удается даже одаренным и опытным архитекторам.

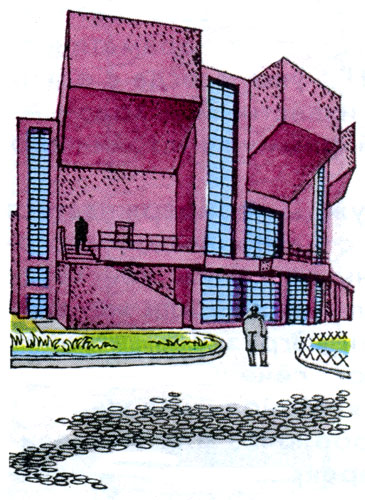

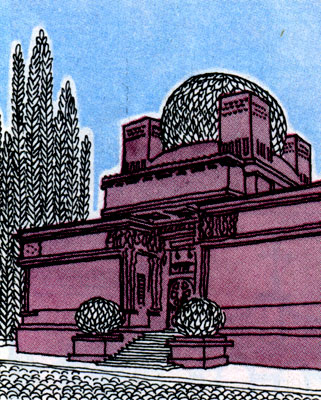

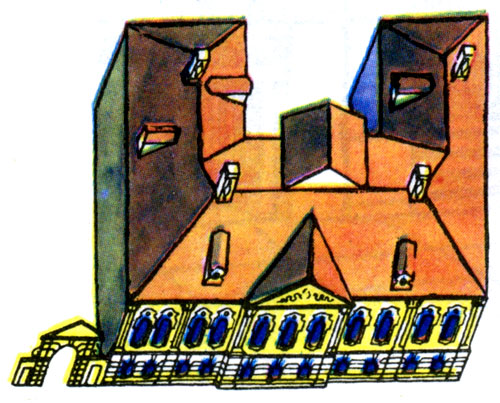

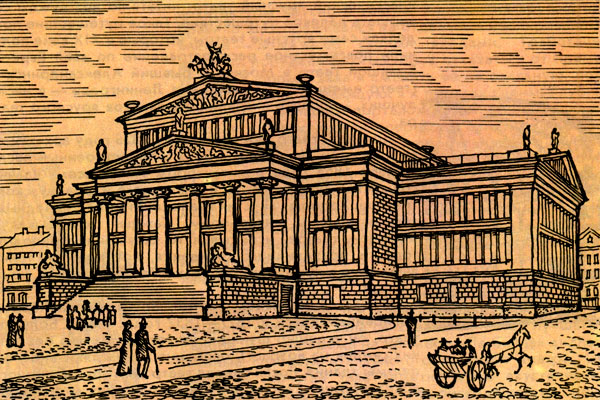

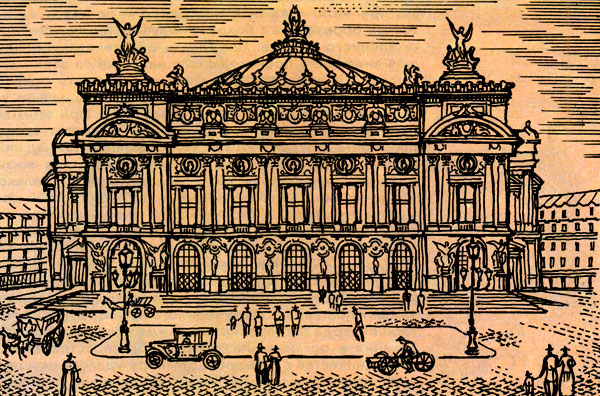

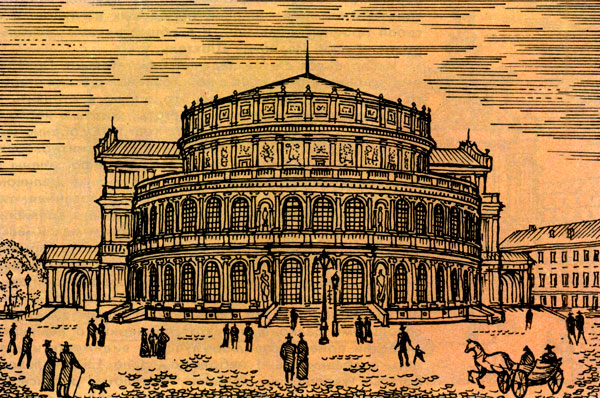

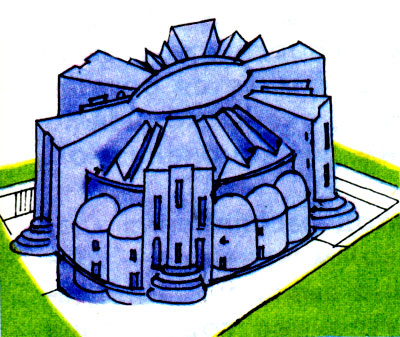

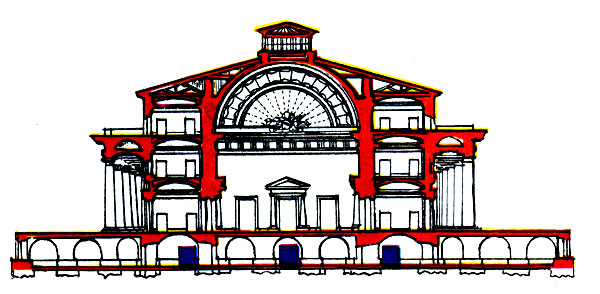

Здание театра

Новое здание Московского Художественного театра на Тверском бульваре — одна из приметных московских новостроек. Архитекторы вложили в него много творческой фантазии и труда. В выборе отделочных материалов, цветового решения интерьеров, тщательно проработанных архитектурных деталей видно стремление воссоздать сдержанную и благородную простоту, свойственную традиционному «мхатовскому» стилю. Просторные фойе, зал большой вместимости, современная, хорошо оборудованная сцена. Но вот беда — в зале плохая слышимость. Актеры вынуждены форсировать голос, чтобы донести до зрителя смысл происходящего на сцене. Зрители находятся в постоянном напряжении, вслушиваясь в актерскую речь, которая в задних рядах партера и на ярусах кажется нечленораздельным бормотанием. Тут уж не до нюансов психологизма, не до знаменитой чеховской «лопнувшей струны». Исчезает исполненная глубокого смысла тишина, которая заставляет переполненный зал замирать, а каждого отдельного человека — ощутить себя частицей многоликой зрительской общности, охваченной единым эмоциональным порывом, единым состоянием духа. В этом новом и красивом зале, оказывается, невозможно воссоздать ту специфически «мхатовскую» атмосферу глубокой духовности, которая составляет самую суть новаторской театральной традиции, заложенной Станиславским. Невозможно, как говорится, по техническим причинам.

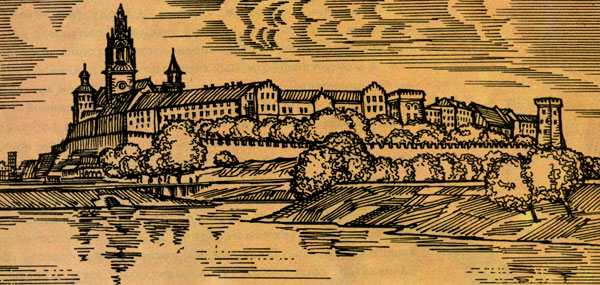

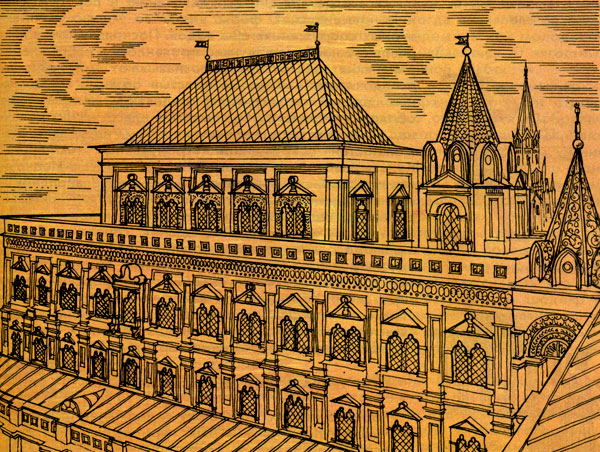

Вавельский замок гордо возвышается над древним польским городом Краковом

Поневоле вспоминается старое здание театра в проезде Художественного театра, построенное замечательным русским архитектором Федором Шехтелем. Скромное с виду, пожалуй, даже неприметное в ряду других домов, со входом прямо с тротуара, с вечной толкучкой в вестибюле и фойе. И с залом, в котором творилось чудо. В котором главными были не люстры, и не обивка кресел, и не панели стен, а действие и слово актера. Ведь в этом и есть основная функция театра — действительно художественного и демократичного (вспомним, что театр Станиславского так и назывался поначалу — общедоступным). Не случайно сам Станиславский придавал очень большое значение архитектуре театрального здания.

Вот как много зависит от архитектора. Как много он может создать и, увы, как много может разрушить. И если ведущая функция сооружения оказывается ущемленной, нарушенной, то дело не поправишь гранитными лестницами, благородной облицовкой фасада или просторным буфетом. Не поможет ни симпатичный фонтан в фойе, ни медные ручки в стиле «мхатовского» времени. Более того, вся эта «красота» незамедлительно превращается в ложную красивость, в манерную стилизацию, чуждую подлинной архитектуре, основанной на гармоническом единстве функции, конструкции и формы.

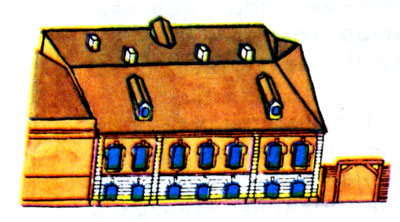

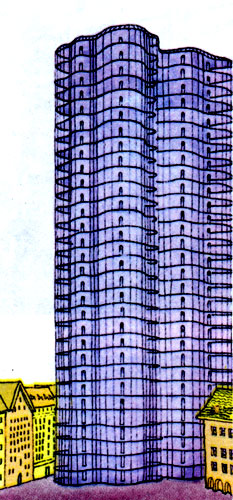

Бывает, это единство нарушается иным путем: за счет пренебрежения к форме, красоте, в угоду соображениям «пользы» и «прочности». Такие примеры окружают нас на каждом шагу. Высокая технологичность массового производства и монтажа однотипных строительных изделий послужила предпосылкой того, что палитра возможностей архитектора для поиска разнообразных формальных решений в последние годы сузилась до предела. Экономичная рациональная конструкция в современном крупномасштабном жилом доме налицо. А вот с красотой дело обстоит хуже. Невыразительные, безликие фасады, многократно повторяющиеся в застройке жилого района и даже целого города, стали притчей во языцех, объектом единодушной и серьезной критики со стороны тех самых людей, для кого они спроектированы и построены. Оказывается, невнимание к красоте оборачивается социальным дискомфортом, функциональной неполноценностью жилья, а удобство, выгода для проектировщика и строителя не всегда совпадают с удобством для жильца, с той самой «пользой», которую обозначил Витрувий в своей триаде.

Всякое нарушение этой несложной по виду и гораздо более глубокой по своему содержанию формулы губительно для архитектуры. Даже если это нарушение происходит непроизвольно или вынужденно, под давлением не зависящих от архитектора обстоятельств. Вся история архитектуры — это история поисков органического единства функции, конструкции и формы, драматическая история борьбы на пути к вершине, обозначенной триадой Витрувия. С этого мы и начнем рассказ о синтетическом искусстве архитектуры.

Ведь понять диалектику отношений пользы, прочности и красоты в архитектуре — значит понять основы ее языка, научиться читать эту удивительную книгу, которую пишет человечество на страницах своей истории.

ЧАСТЬ 1. ФОРМУЛА ВИТРУВИЯ

ГЛАВА 1. ПРОЧНОСТЬ

Преодоление силы тяжести — смысл работы архитектурной конструкции.

О чем рассказывает колоннада древнегреческого храма. Что такое архитектурная тектоника.

Как свод примиряет конфликт стойки и балки. Вершины готики — конструкция, побеждающая инертную массу камня.

Что принесли архитекторам металл, стекло и железобетон.

На каком языке говорит современная архитектура. Пирамида наоборот, или причины парадокса.

Формула Витрувия

СИЛА ТЯЖЕСТИ И СИЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ

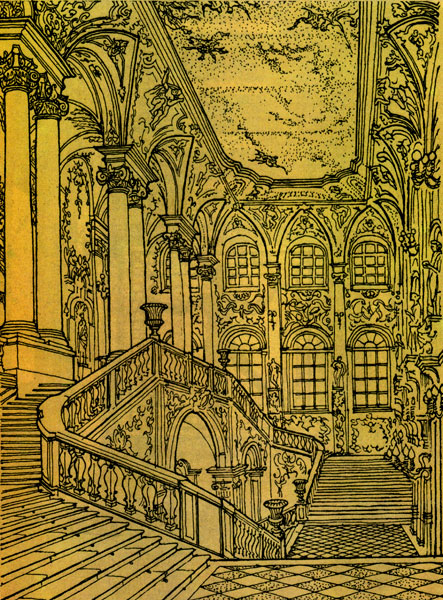

Может быть, вам приходилось видеть, как на фасаде старого дома или в интерьере богато декорированного зала пружинящие мускулами скульптуры несут на себе тяжесть балок перекрытия? Такие скульптуры стоят у входа в Новый Эрмитаж — одно из зданий, где размещается коллекция знаменитого ленинградского музея. Это атланты. Они названы по имени мифических титанов, державших на своих плечах небесный свод в наказание за бунт против богов.

Прочность

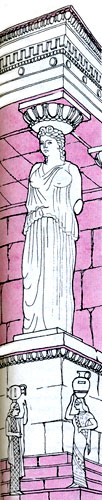

Иногда эту нелегкую ношу берут на себя более изящные женские фигуры. Правда, они несут тяжесть не на плечах, а на голове. Их называют кариатидами (от греческого «девушки»). Наибольшую известность в истории мировой архитектуры получили кариатиды древнегреческого храма Эрехтейона, расположенного на афинском Акрополе.

Атланты и кариатиды. Несущие тяжесть. Они наглядно передают самую суть архитектуры как строительного искусства — преодоление силы тяжести.

Все мы — дети нашей планеты. Она не отпускает, властно притягивает к себе все сущее на земле. И если человек стал человеком, то во многом потому, что сумел по-своему противостоять этой силе — распрямиться, встать на две конечности, освободив две другие для борьбы и труда. Примитивные художники доисторических народов, изображая человека, всегда начинали с вертикальной палочки, к которой пририсовывали шарик головы и короткие черточки рук и ног. Когда они хотели изобразить животное, они начинали с горизонтальной черты. До сих пор точно так же поступают маленькие дети, которые еще только учатся рисовать.

Давайте вдумаемся в этот любопытный факт. В своем собственном сознании человек начинается с вертикали. С великой силы преодоления тяжести. Которая сделала его прямоходящим. Которая позволила ему поднять взгляд от земли и пытливо устремить его в небо. Которая позволила ему оторваться от этой земли и сегодня ведет его к звездам. С вертикали, символизирующей изначально присущую человеку силу противоборства с земным притяжением, начинает свою подлинную историю архитектура.

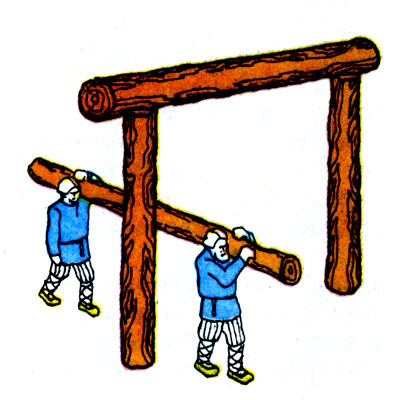

ПЕРЕКРЫТИЕ И ОПОРА

Древнейшие из дошедших до нас монументальных сооружений относятся еще к каменному веку и называются мегалитическими. От греческого «мегас» — большой и «литое» — камень, то есть сооружения из больших камней. Они встречаются в самых разных странах Европы, Северной Африки, Малой Азии, в Индии, Японии и др.

Самое простое из мегалитических сооружений — менгир — большеразмерный, грубо обработанный камень, вертикально установленный на поверхности земли. «Менгир» — кельтское слово. Наибольшее количество этих памятников сохранилось на севере Франции, в Бретани, где некогда жили племена кельтов. Самый высокий из зарегистрированных менгиров имеет высоту 20,5 метра. Это выше монументальных колонн Большого театра в Москве (14 метров) и выше современного пяти-шестиэтажного дома! Можно только догадываться о том, какого титанического труда стоила древним транспортировка и установка менгира и какое колоссальное воздействие оказывало на них это сооружение.

Перекрытие и опора

Назначение менгиров до конца неясно. По-видимому, они воздвигались в честь памятных событий, выдающихся лиц (нередко под ними находятся погребения), а может быть, и первобытных божеств. Нам важно другое: первый монументальный символ, с помощью которого человек утверждает себя на земле,— каменная вертикаль.

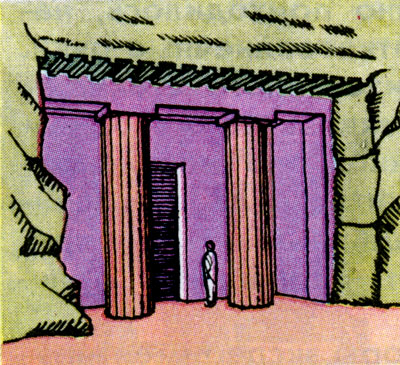

Более сложным мегалитическим сооружением был дольмен: два вертикальных камня, на которых покоится третий, горизонтально лежащий камень. Тяжесть, поднятая над землей. Еще далеко до атлантов и кариатид, но именно здесь начало пути: разделение элементов сооружения на несущие и несомые — опоры и перекрытие.

Постепенно конструкция дольмена усложнялась, вертикальных опор становилось все больше. Смыкаясь друг с другом, они образовывали стены погребальной камеры, перекрытием которой служила лежащая на них каменная плита. Засыпанный снаружи искусственным холмом земли — курганом, дольмен становился местом захоронения, гробницей, своего рода монументальным домом умершего — знатного лица или целого рода.

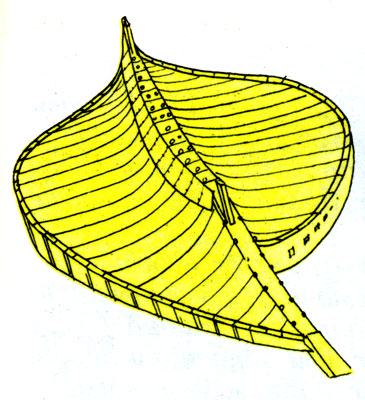

Со временем размеры погребальных камер увеличивались, перекрытия научились делать в несколько слоев каменной кладки, напуская их друг над другом, пока они не сомкнутся посередине. Такая конструкция получила название ложного свода, потому что она передает всю нагрузку на опоры вертикально, без бокового распора. Еще один шаг — и возникает первый купол — наиболее совершенная в конструктивном отношении форма покрытия гробницы — дольмена.

Вертикальные опоры, сплошные стены, несущие горизонтальное балочное перекрытие или переходящие в плавные кривые сводчатого, купольного покрытия. Разве не удивительно, что все, кажется, безграничное разнообразие форм мировой архитектуры, включая и самые современные ее достижения, всего лишь на разные лады воспроизводит эти извечные начала, заложенные еще безымянными зодчими каменного века?

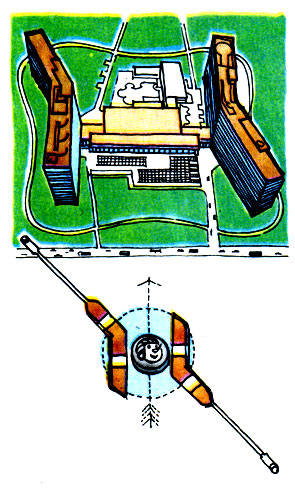

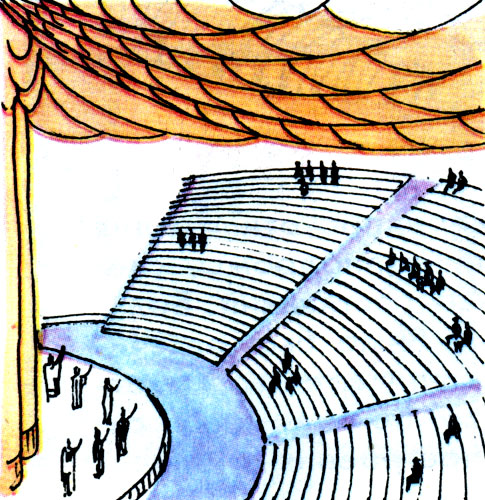

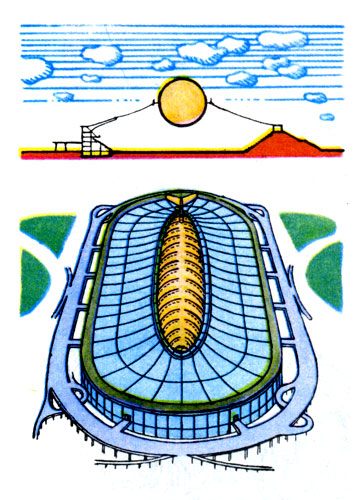

СТОЕЧНО-БАЛОЧНАЯ СИСТЕМА

Самым сложным и загадочным из всех типов мегалитических сооружений является кромлех. Ученые думают, что это святилище, служившее местом жертвоприношений и ритуальных торжеств, связанных с захоронением мертвых. Некоторые особенности ориентации самого значительного из дошедших до нас кромлехов — Стонехедж (Англия) — наводят на мысль о том, что он отражает первичные астрономические познания доисторического человека и, в частности, связан с культом солнца. Есть и такая версия, что концентрические круговые «дорожки» Стонехеджа, образованные равномерно расставленными вокруг святилища камнями, могли служить для проведения конских состязаний. Ведь кромлех — самое «молодое» из мегалитических сооружений. Если менгиры датируют 5000—2000 годами до н. э., то Стонехедж относят всего к 1600 году до н. э. В это время на территории Европы уже активно шло разложение родового строя, и лошадь приобрела особо важное значение для привилегированных слоев населения. Если эти догадки справедливы, то выходит, что кромлех первое в мире многофункциональное общественное сооружение, да еще какое — и собор, и зал для собраний, и стадион, и театр, и даже обсерватория в одно и то же время.

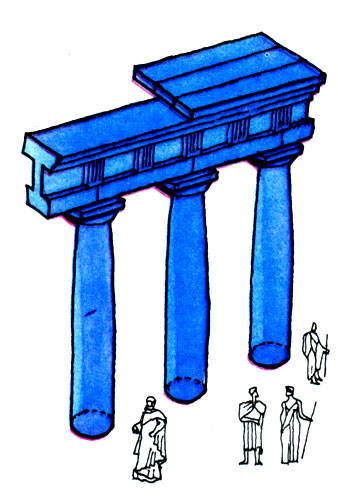

Стоечно-балочная система

Однако, для чего бы ни служил кромлех нашим далеким предкам, несомненно одно — ко времени его создания они научились значительно лучше обрабатывать каменные глыбы, придавая им правильные, относительно прямоугольные формы. Установленные по внешнему периметру Стонехеджа массивные каменные блоки образуют правильный круг и связаны воедино общей горизонтальной линией каменных перемычек. Регулярная повторяемость однотипных пролетов является здесь вполне осознанным строительным (или, как скажем позже, архитектоническим) приемом. Наружная ограда Стонехеджа ясно демонстрирует разделение конструкции на стойки и балки и в этом смысле может быть названа прототипом колоннады.

Стоечно-балочная система архитектурных конструкций получила развитие в архитектуре древних государств Востока — Египта, Персии, Индии, Китая и Японии. В каждом конкретном случае она варьируется применительно к особенностям страны и местным материалам. Сам принцип сочетания: вертикали — опоры и горизонтали — балки — при этом остается незыблемым, хотя и порождает внешне несхожие архитектурные формы.

Самое ответственное место стоечно-балочной конструкции там, где балка ложится на опору. Здесь возникает «оголовок» колонны, который как бы принимает на себя всю тяжесть перекрытия и передает ее на основание здания. Позднее эту характерную архитектурную деталь назовут капителью.

Легкие деревянные колоннады китайского и японского дома-павильона имеют так называемые «консольные капители», образованные свесами горизонтальных балок, насквозь прорезающих колонну в верхней части.

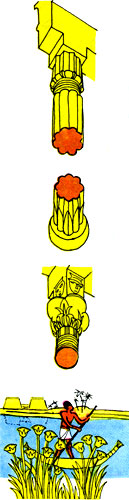

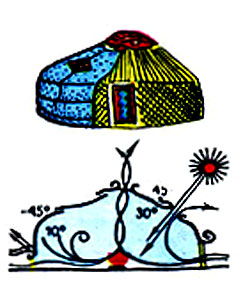

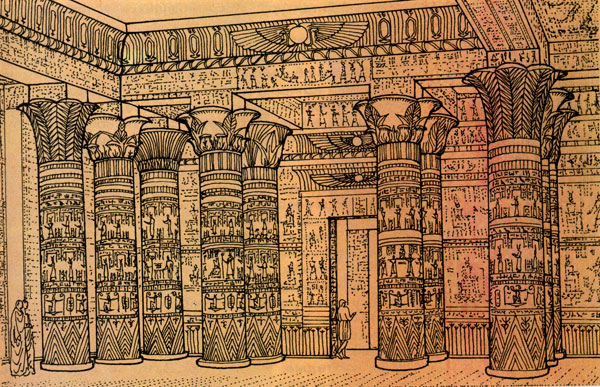

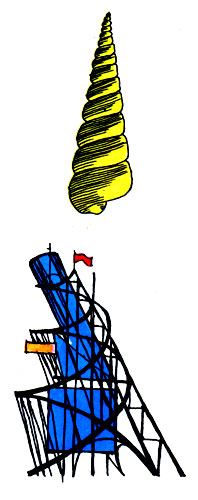

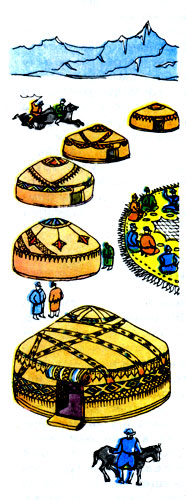

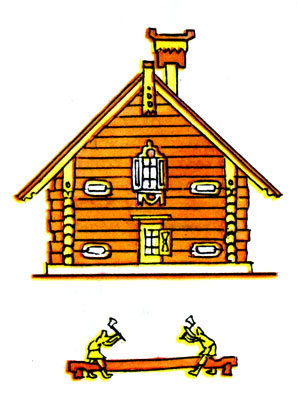

Архитектура существует столько, сколько помнит себя человечество

Массивные, достигавшие 20 метров в высоту колонны египетских храмов по форме уподоблены лотосу, распространенному в Египте растению, близкому к кувшинке. Ствол колонны напоминает стебель лотоса или связку таких стеблей; иногда он воспроизводит даже характерное утончение стебля книзу. Капители изображают бутон или распустившийся цветок лотоса.

Стройные персидские колонны имеют сложные капители, отчасти воспроизводящие египетские мотивы. Их особенность — венчающая часть, выполненная в виде парных фигур быков. Декоративный характер капители подчеркивается тем, что она как бы раздваивается, обнажая то место, где балка ложится на ствол колонны.

Такая декоративность, изобразительность свойственны всей архитектуре стран Древнего Востока, несмотря на все присущее ей многообразие национальных и исторических особенностей. Она как бы пытается спрятать, задрапировать стоечно-балочную конструкцию богатой одеждой полуфантастических форм, заимствованных у природы, словно не решается, стыдится обнажить ее строгую простоту.

Сделать этот решающий шаг, дать архитектуре собственный язык, естественно выражающий ее конструктивное содержание, выпало на долю античной Греции.

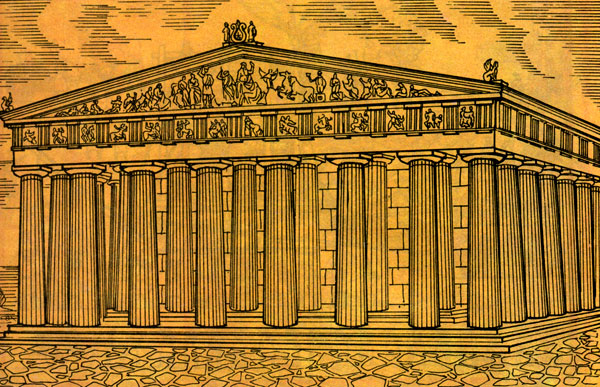

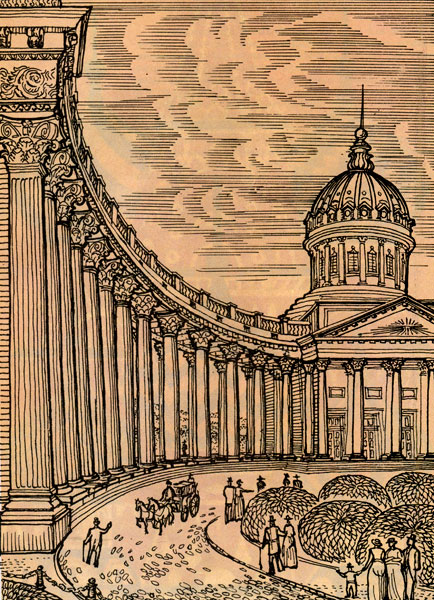

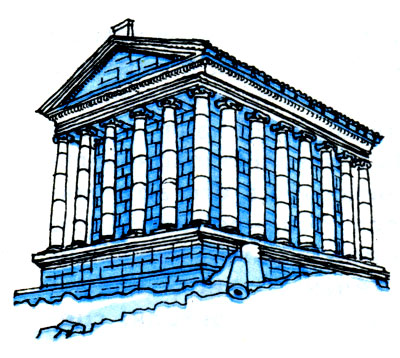

Парфенон в Афинах по праву считается шедевром архитектуры всех времен и народов

АНТИЧНЫЙ ОРДЕР

Ордер — значит порядок.

Применительно к архитектуре — порядок расположения частей сооружения.

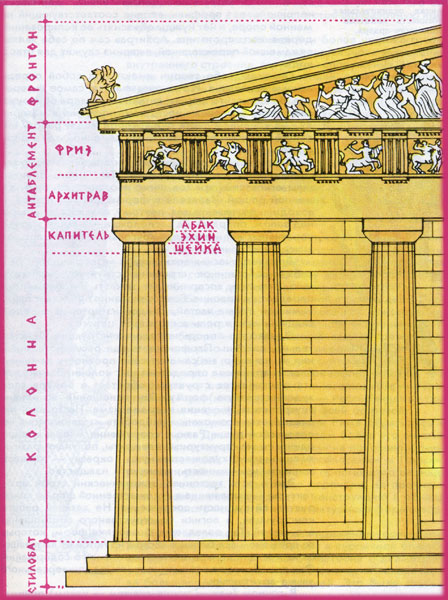

Главное «действующее лицо» ордера — колонна с венчающей ее капителью.

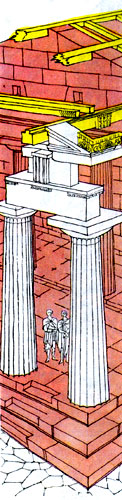

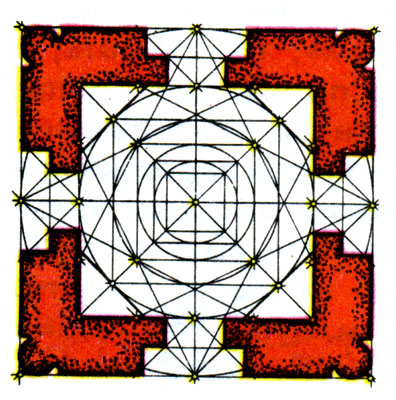

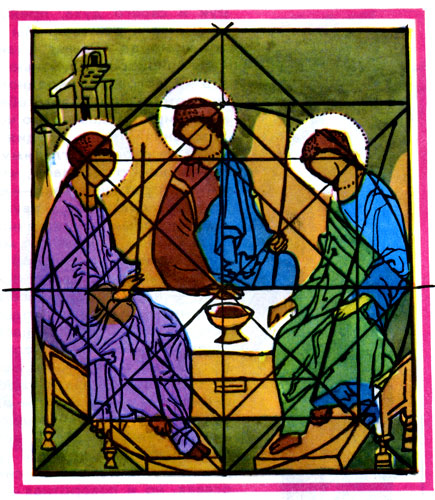

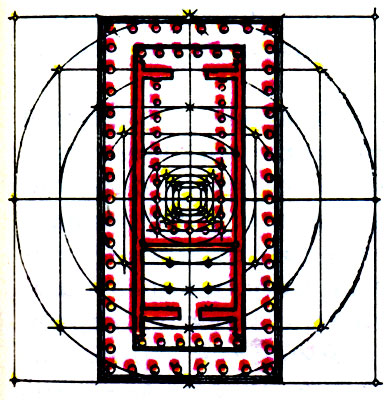

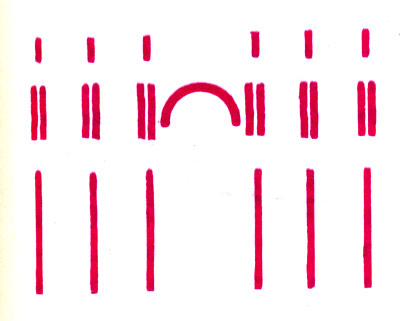

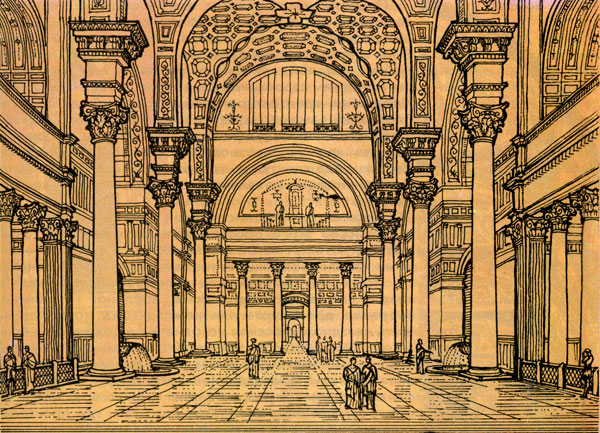

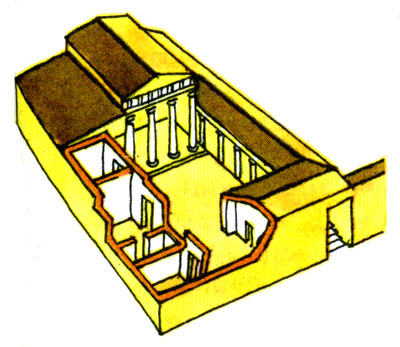

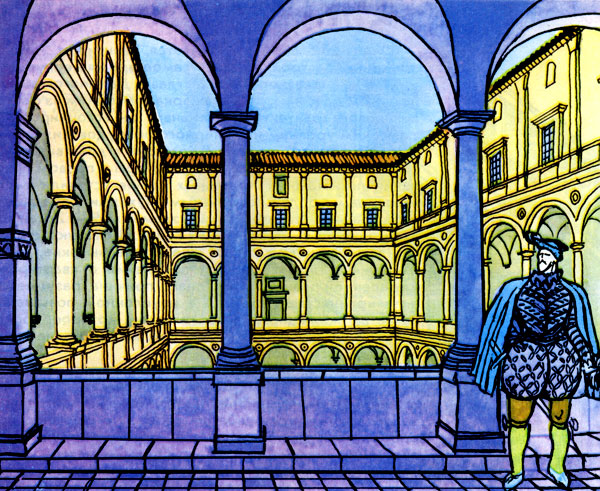

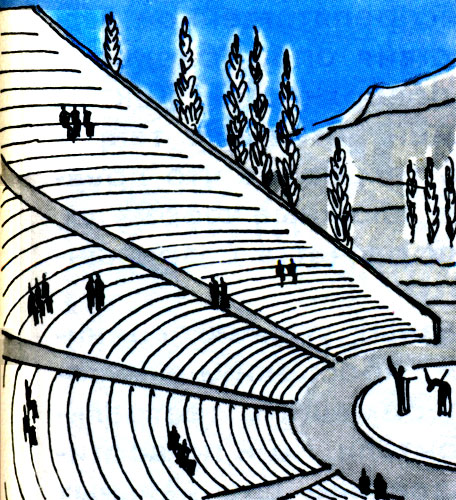

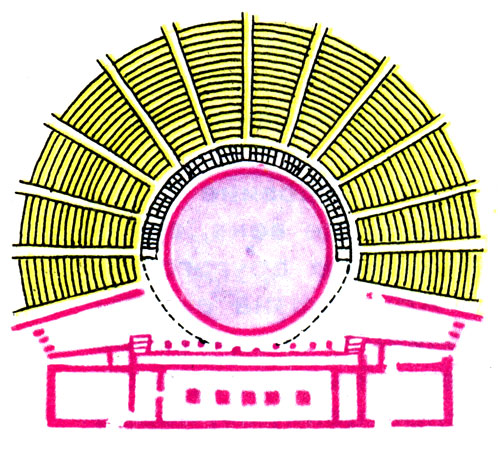

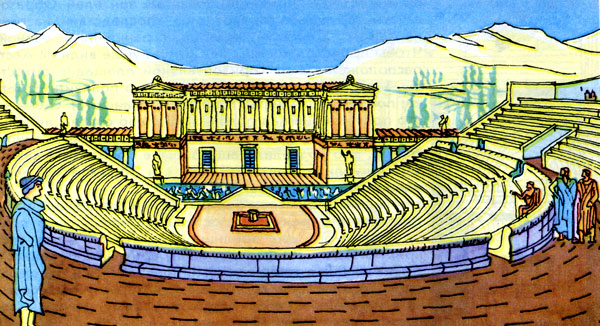

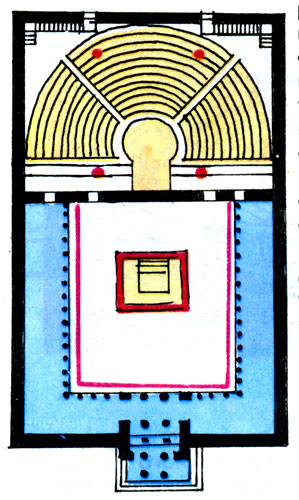

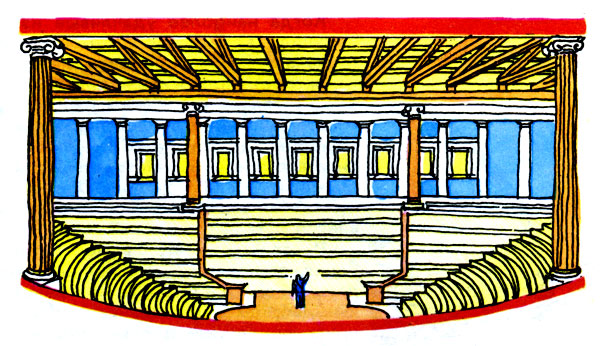

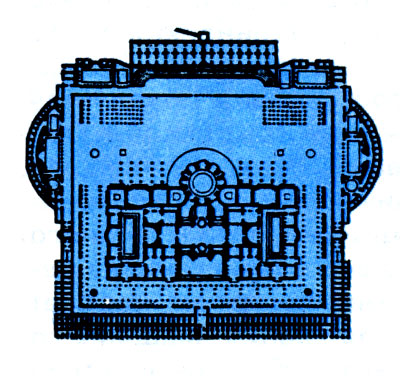

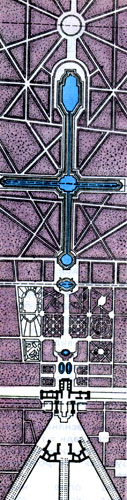

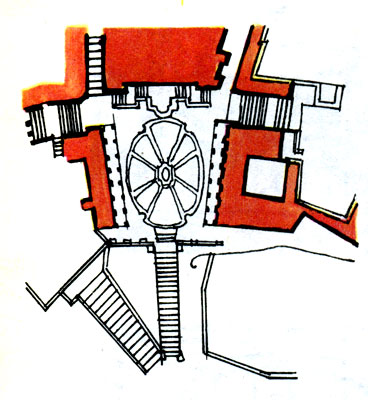

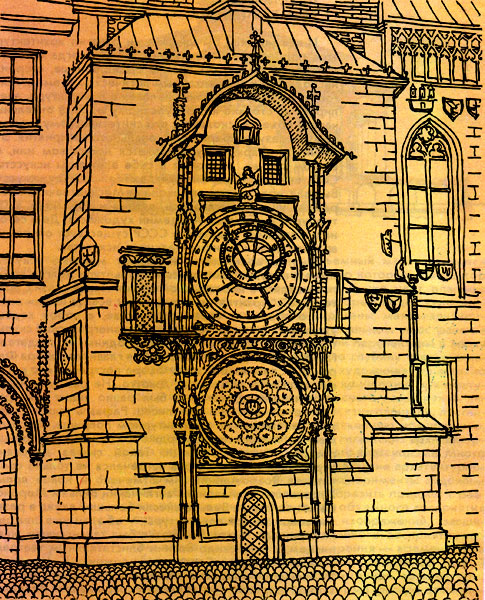

На колонне лежит антаблемент — основная конструкция перекрытия. Антаблемент делится на три части — архитрав, фриз и карниз. (Увы, приходится мириться с обилием специальных терминов, но рисунок, я надеюсь, поможет читателю.) Архитрав — это главная нижняя балка, гладкий каменный блок. Над архитравом идет пояс фриза, состоящий из триглифов и метоп. Триглиф — каменная дощечка с вертикальными вырезами, метопа — плита из керамики или камня, украшенная скульптурным барельефом. Венчающая часть антаблемента — выступающий над фризом карниз. Из этих элементов складывается архитектура древнегреческого храма — колоннада, идущая по периметру всего сооружения (периптер, как говорили сами греки). Колоннада придавала зданию величественность и монументальный масштаб. В то же время она была основной конструкцией, несущей на себе перекрытие. Описание периптера завершает фронтон — выходящая на фасад треугольная плоскость, образованная торцом двускатной крыши. Обычно фронтон украшался скульптурой.

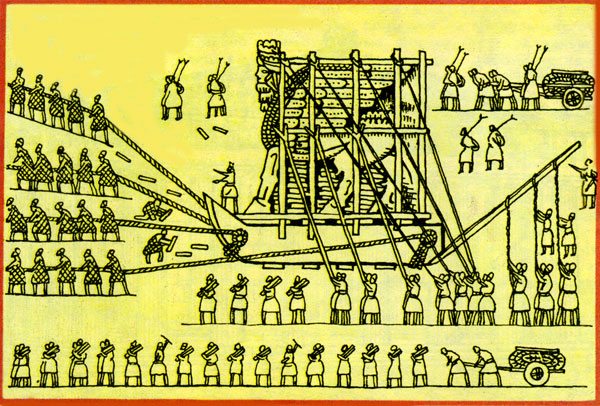

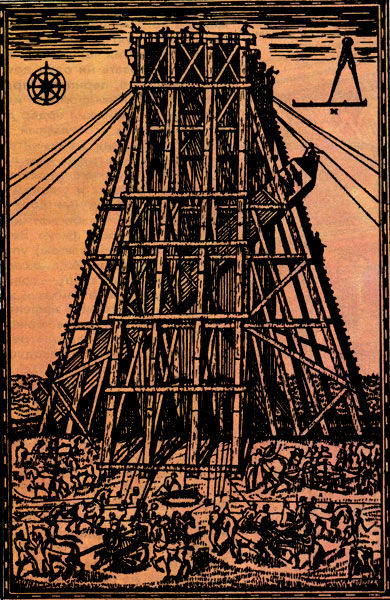

И три тысячи лет тому назад технология строительства многое определяла в

архитектуре

Классическим периптером считается Парфенон — главный храм афинского Акрополя, построенный во времена расцвета античного зодчества (V век до н. э.). Парфенон — одна из вершин общечеловеческой культуры — как мадонны Леонардо, пьесы Шекспира, фуги Баха. Однако, прежде чем подняться до вершин Парфенона, античный ордер прошел долгий путь развития, который шаг за шагом прослеживается в архитектуре древнегреческих храмов.

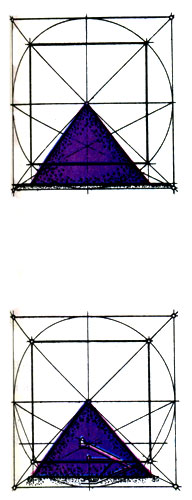

Построение

Наиболее древний дорический ордер дошел до нас в постройках VII века до н. э. Он отличался массивностью, строгостью пропорций, лаконизмом деталей. Особенность дорического ордера — простая, лишенная декоративности капитель, состоящая из плоской плиты — абака и подпирающего ее вала — эхина. Ранние дорические постройки воплощают в себе суровый, мужественный и рациональный дух античной цивилизации. Массивные, расширяющиеся книзу колонны стоят еще совсем близко друг к другу (отметим, значительно ближе, чем это требуется по чисто конструктивным соображениям). Капитель имеет преувеличенно большой вынос, и эхин подходит к абаку под острым углом. Как бы с большим усилием, напрягая все свои «мускулы», несет такая колонна непомерный груз тяжелого антаблемента.

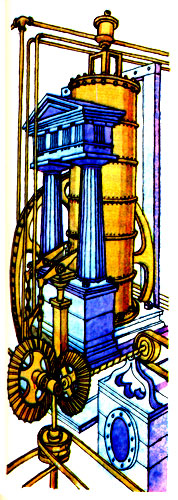

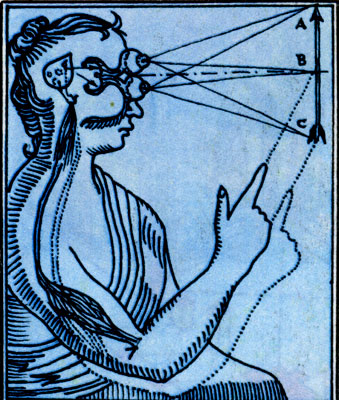

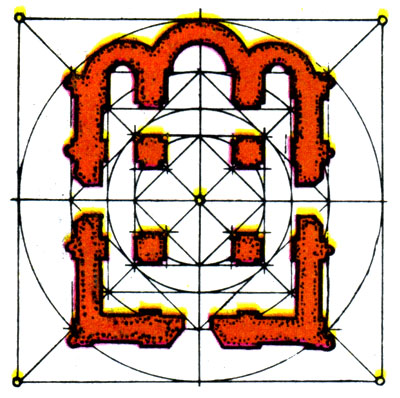

Так представлял себе Витрувий все то, чем должен в совершенстве владеть

архитектор: и циркуль и молоток...

Постепенно, однако, характер дорического ордера меняется. Колонны становятся выше и стройнее, расстояния между ними увеличиваются, капители поддерживают антаблемент спокойно, без избыточного напряжения. Все отношения достигают строгой уравновешенности, гармонической простоты. На долгие годы эта запечатленная в камне гармония станет каноном в архитектуре разных времен и разных народов.

Конечно, само по себе хрупкое равновесие совершенства, достигнутое в Парфеноне, довольно быстро нарушится. Как нарушается и равновесие самой эпохи расцвета древнегреческого рабовладельческого общества. Навсегда уйдет в прошлое «золотой век» Перикла. Дорический ордер уступит пальму первенства более изящному, ионическому, с ощутимыми признаками восточного влияния. Спиралевидные завитки — волюты — его тонко проработанных капителей сродни древнеперсидским и финикийским архитектурным мотивам. В более позднюю эпоху эллинизма тенденция к размельчению и сложной декоративности усилится.

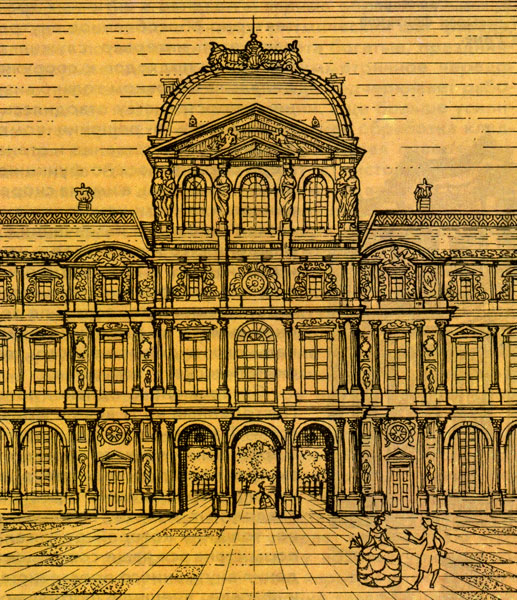

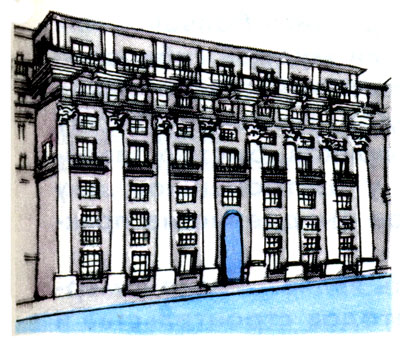

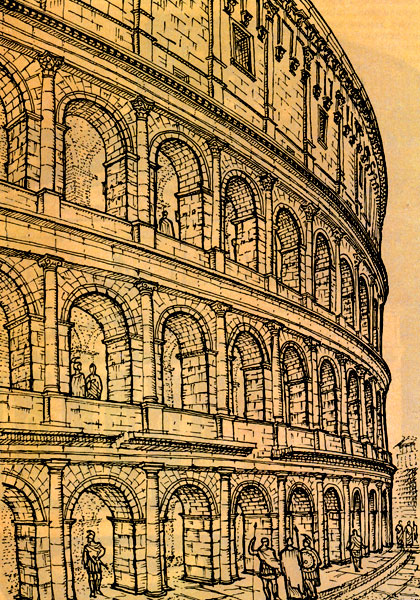

Древнеегипетская колонна напоминает огромный каменный цветок

В торжественной и грубоватой архитектуре античного Рима, воспринявшей многие традиции древнегреческой, получит гипертрофированное развитие коринфский ордер, который отличается особым декоративным богатством. Римляне впервые соединят ордер со стеной. Ордерные членения стены, решенная в ордере аркада станут главными мотивами архитектуры Возрождения, а затем и классицизма. Даже готика и барокко, в общем чуждые рационалистическому духу античности, не обойдутся без активного использования и переработки элементов античного ордера. Так называемая «современная архитектура» XX века при всем своем внешнем несходстве с античными прототипами отталкивается от ордерной системы членений даже тогда, когда пытается опровергнуть или интерпретировать их совершенно по-новому.

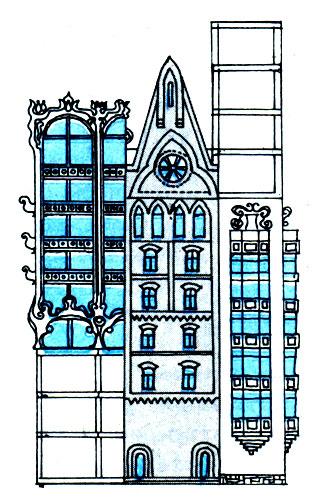

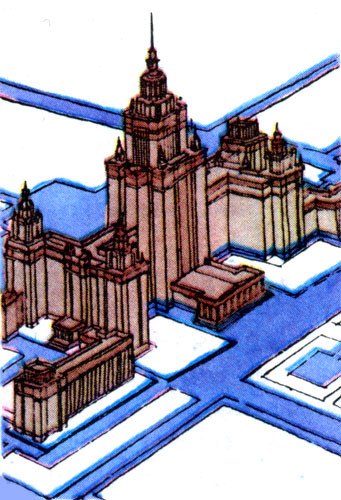

Эллинистические мотивы в архитектуре стиля «модерн» на рубеже нынешнего века, освоение классического наследия в советской архитектуре 30—50-х годов, неоклассицизм в американской архитектуре 60-х годов, наконец, последние примеры пресловутого «постмодернизма» с прямым цитированием элементов классического ордера... Кажется, этим возвратам, этой странной ностальгии по архитектуре двухсполовино-тысячелетней давности не будет конца.

В чем причина?

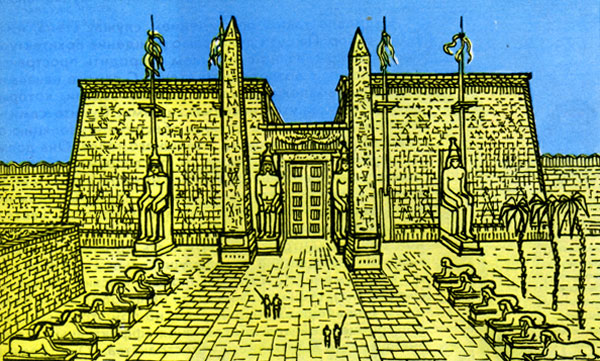

Почему канонизирован именно античный ордер? Почему европейская архитектура выбрала для себя именно этот язык? Почему он стал поистине международным, тогда как все прочие остались всего лишь диалектами? Почему Парфенон, а не знаменитый египетский храм в Луксоре или не дворец в Персеполе?

Непросто сдвинуть с места то, что было сделано на века строителями Древнего

Египта

ЧТО ТАКОЕ ТЕКТОНИКА

В попытках вскрыть истоки этого феномена написана, наверное, не одна сотня томов. Причин называют много, и все они по-своему важны.

Прежде всего сама уникальность времени — зрелой поры рабовладельческой демократии в Афинах. Вспомним проницательное замечание Энгельса о том, что мы вынуждены будем «снова и снова возвращаться в философии, как и во многих других областях, к достижениям того маленького народа, универсальная одаренность и деятельность которого обеспечили ему в истории развития человечества место, на какое не может претендовать ни один другой народ».

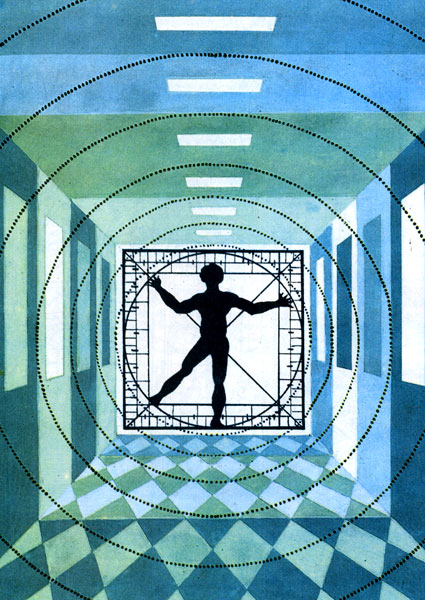

Несомненно, периптер отразил в монументальных пространственных формах идею демократического коллектива. Греческий ордер дает человеческую шкалу размеров, а его главный элемент — колонна — в известной степени монументализирует человека. Во всяком случае, и греки, и их позднейшие интерпретаторы устанавливают определенное соответствие между телом человека и стволом колонны. Не случайно, сопоставляя пропорции дорического и ионического ордеров, часто прибегают к сравнению пропорций мужской и женской фигур. Вертикальные желобки на теле колонны (каннелюры) уподобляют складкам ниспадающей одежды. А само слово «капитель» происходит от латинского caput — голова. Здесь уместно еще раз вспомнить об атлантах и кариатидах.

Конечно, подобный эффект очеловечивания, гуманизации архитектуры, возникший на почве рационалистических начал древнегреческой философии, во многом объясняет непреходящее, вневременное значение античного ордера. Однако в этой главе (а она, напомним, о конструктивном начале архитектуры) мы сосредоточим внимание на другой, менее умозрительной, но не менее важной причине.

Древнегреческий ордер — каменная конструкция из стоек и балок — доведен до

художественного совершенства

Исследователи греческой архитектуры давно обратили внимание на сходство античного ордера с деревянным прототипом стоечно-балочной конструкции. Существует целая теория (восходящая, кстати, к самому Витрувию), которая объясняет происхождение форм ордера подражанием системе деревянных конструкций. При этом прямо называются адреса: дорический ордер интерпретирует конструкции из крупного леса с покрытием двускатной кровлей, которые могли быть созданы в северной части Греции — Фракии. Ионический же ордер, как полагают, подражает деревянной конструкции из мелкого леса с покрытием плоской кровлей, которая сформировалась в более бедной лесами приморской Ионии.

Во всяком случае, колонна действительно походит на деревянный столб с зарубками, сделанными топором. Эти зарубки воспроизводятся в камне, как каннелюры. Капитель «изображает» деревянную подушку, на которую опирается главная балка — архитрав. Триглифы воспроизводят торцы поперечных балок перекрытия или их декоративную деревянную обшивку.

Дорический ордер и его элементы — фрагмент Парфенона

Казалось бы, все логично. Однако, говорят оппоненты, все формы ордера можно вывести из требований самого строительного искусства, из логики самой каменной конструкции. Действительно, дорическая колонна имеет профиль, вполне соответствующий каменной опоре, и нет нужды объяснять ее копированием деревянного прототипа. Архитрав сам по себе является каменной перекладиной, а карниз служит для отвода воды.

Очевидно, обе теории имеют под собой определенные основания. И это, оказывается, самое интересное. Выходит, что формы античного ордера обнаруживают свою универсальность по отношению к материалу — в конечном счете они воспроизводят работу стоечно-балочной конструкции, как каменной, так и деревянной.

Догреческая архитектура подражала природе, стремилась к ее изображению. Так, многоколонные залы египетских храмов легко ассоциируются со священной рощей. Капители в форме цветков лотоса не доходили до перекрытия, поэтому, казалось, оно парит над залом, опираясь на расположенные выше этих декоративных капителей прямоугольные блоки, продолжающие колонну.

Завитки-волюты — главная отличительная особенность капители конического ордера

Древнегреческая архитектура «изображает» самое себя — собственное строение, структуру, конструкцию. Капитель воспринимает тяжесть антаблемента и передает ее колонне. Все сооружение предстает перед нами как сумма частей, каждой из которых отведена специфическая роль в структуре целого.

Однако это отнюдь не голая конструкция. Действительно, колонны Парфенона толще расчетного значения, и, конечно, не сама по себе прочность каменных блоков архитрава определяет шаг колонн. Взаимодействие элементов структуры обретает в ордере свою художественную форму. Эти отношения исполнены внутреннего движения и драматизма. Настолько, что оказывается возможным уподобить их движениям человеческой души. Разные сооружения, использующие одни и те же структурные элементы, получают разную эмоционально-художественную окраску — торжественность и интимность, величие и изящество.

Это и есть тектоника, тектонический строй архитектуры — выражение в художественной форме конструктивной сущности сооружения. Не деталей работы конструкции, а логики конструктивного соотношения его частей. Так появляется символика форм, которые со временем все больше абстрагируются от вызвавшего их к жизни конкретного строительного содержания. Они приобретают самоценность языка, универсального языка архитектуры.

В точном (или — лучше скажем — узком) понимании слово «тектоника» не имеет смысла за пределами опыта античной архитектуры и ее многочисленных перепевов. И уж, во всяком случае, ортодоксальное использование этого термина предполагает, что его содержание имеет в своей основе стоечно-балочную конструкцию.

Капитель коринфского ордера увита листьями аканфа

Есть, однако, возможность и более широкого толкования тектоники — как художественного выражения внутреннего строения, структуры сооружения. Многим такая трактовка кажется наиболее привлекательной. И для нее есть свои основания — ведь греческий периптер, вызвавший к жизни понятие тектоники, является, пожалуй, первым в истории архитектуры монументальным сооружением, где конструкция и внутреннее строение — это практически одно и то же.

В этом смысле тектоника как форма, отнесенная к структуре, к логике строения (частью которой является, конечно, и конструкция), приобретает характер универсальной и глубокой категории, приложимой к архитектуре во всех ее проявлениях и на все времена.

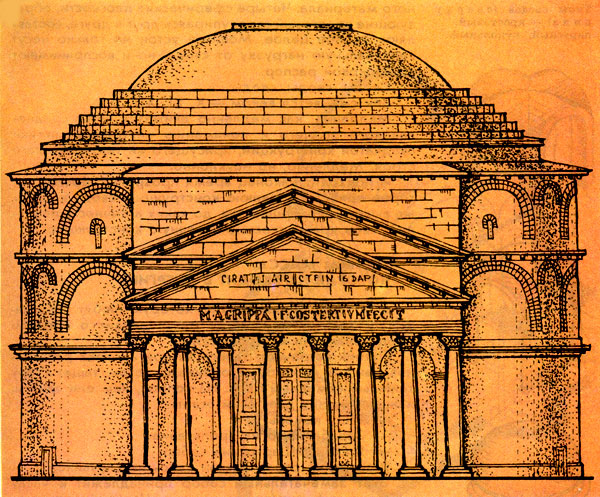

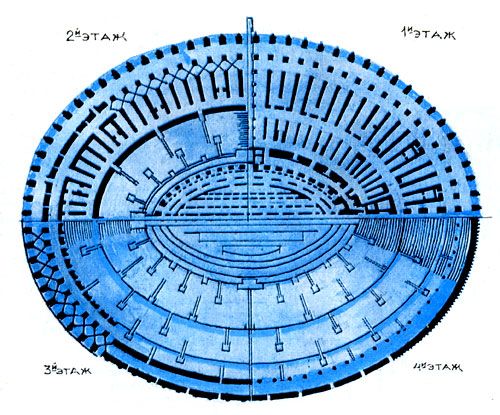

ЛЕТЯЩИЕ КУПОЛА

Античный ордер со всей остротой обнажил «конфликт» вертикальной опоры и горизонтальной балки. Однако если в чисто художественном плане ордерная тектоника создала прочную базу для решения ключевых проблем на долгие годы вперед, то этого не скажешь о собственно конструктивной стороне дела. Перспективы применения стоечно-балочной конструкции, как в деревянном, так и в каменном исполнении, отнюдь не безграничны. Они сдерживаются прежде всего сравнительно небольшим размером перекрываемого пролета. Для сооружения, рассчитанного на условия сравнительно малочисленных греческих полисов, эта проблема не возникала. Но в многолюдном императорском Риме (миллион человек — неслыханная по тем временам цифра) она встала со всей остротой.

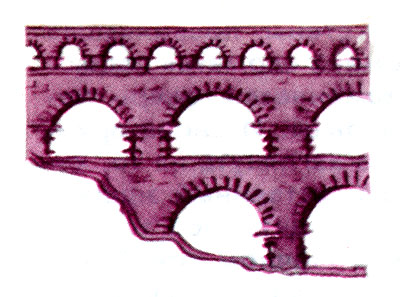

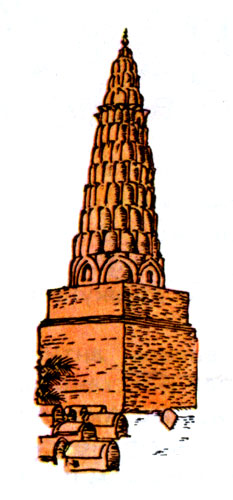

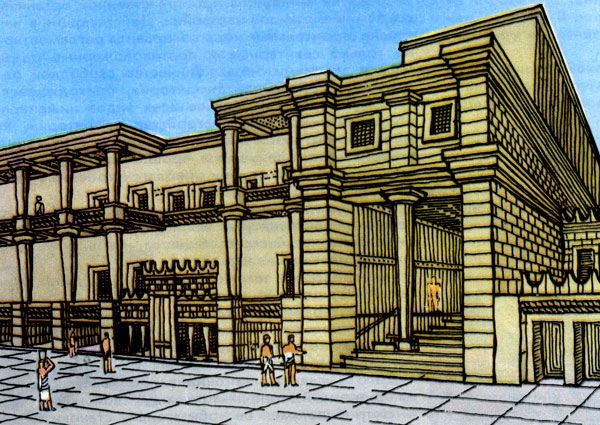

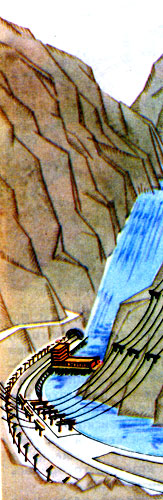

В поисках решения строители Рима обратились к опыту стран Древнего Востока, тем более что многие из них находились к тому времени на положении римских провинций. Оттуда, из Месопотамии и Персии, переняли римляне конструкцию простейшего цилиндрического свода. И не только переняли, но прочно и уже навсегда ввели сводчатую конструкцию в обиход строительного искусства и архитектурного формотворчества.

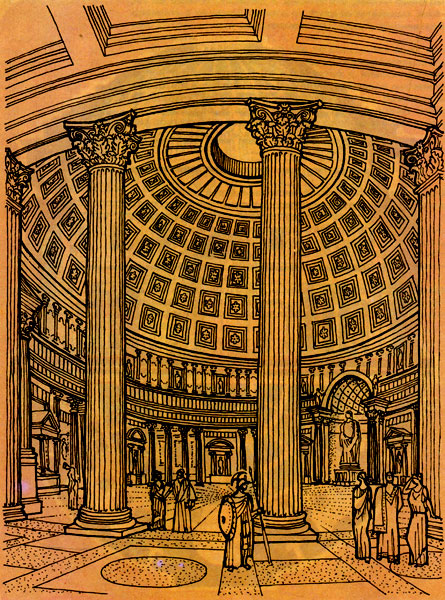

При этом римские строители применили оригинальную технику монолитного бетона в кирпичной опалубке. Бетонный купол римского Пантеона с диаметром основания 43 метра стал первой в истории человечества большепролетной конструкцией. Это было совсем не похоже на скромные кирпичные и каменные своды древневосточного образца — «весомо, грубо, зримо», как и все, что делали римляне в расчете на два века. Однако эти последующие века, в изобилии воспроизводя сводчатые и купольные конструкции, казалось, напрочь отказались от римской технологии их возведения. И только изобретение железобетона — материала с совершенно новыми пластическими свойствами — заставило по-новому оценить римский опыт, увидеть в нем предвосхищение великой конструктивной идеи, которая получила подлинное развитие лишь две тысячи лет спустя после своего возникновения.

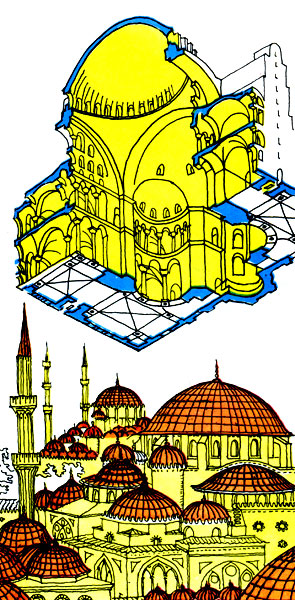

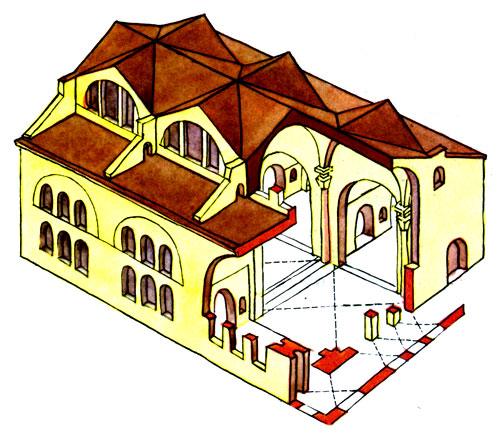

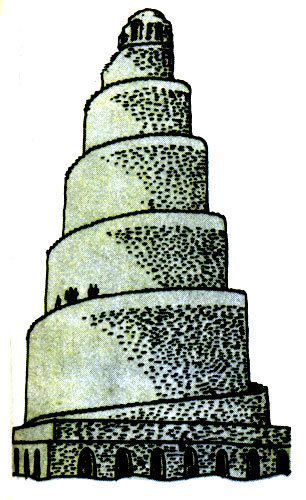

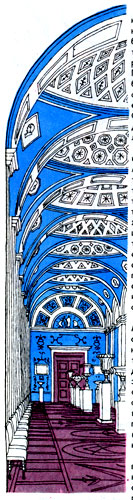

Но это произойдет еще не скоро. А пока что на обломках Римской империи берет разбег новая, византийская архитектура. Византийская школа вводит серьезные усовершенствования в конструкцию сводчатого покрытия. Византийские своды не отлиты в опалубке подобно римским, а сложены из кирпича или камня без использования вспомогательных деревянных конструкций — кружал. Благодаря пересечению двух цилиндрических сводов образуется крестовый (или перекрестный) свод. И наконец — купол на парусах. Парусами называют сферические треугольники, возникающие при переходе от прямоугольного плана перекрываемого помещения к окружности купола.

Сферическая поверхность купола, продолжая устои стен, замыкает внутреннее пространство византийского храма и одновременно дает ему внешнюю форму. Достигается удивительное соответствие внутреннего и внешнего — здание развивается изнутри кнаружи. Равновесие сил, гармония царят повсюду — глаз охватывает все элементы конструкции — и свод, и подпирающие его массивные устои.

Округлые стены

Известный историк архитектуры Огюст Шуази так подытоживает свои ощущения: «Внутри византийского здания получаешь впечатление не только единства, но также своеобразного спокойствия и безмятежности; это не что иное, как чувство совершенного удовлетворения при виде здания, в котором ощущается полная устойчивость». А вот мнение Ле Корбюзье, великого архитектора нашего столетия: «Византия пленяет нас также чувством меры. Умение соразмерять, распределять ритмические количества, одушевленные одним ровным дыханием, связывать все единым, неуловимым соотношением, уравновешивать, решать уравнение...»

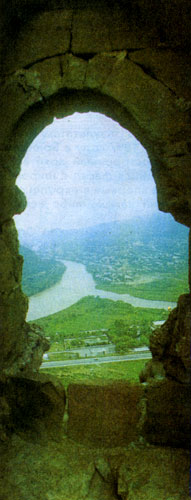

Это «ровное дыхание» византийского зодчества распространяется из Малой Азии в Центральную Европу и Францию, в Сирию и на Кавказ, в придунайские земли и Россию. Парящий над Константинополем купол собора святой Софии отбросил тысячи отсветов на эти далекие земли. И вот уже тянутся к небу купола Софии Киевской и Софии Новгородской, сотни, тысячи летящих куполов Русской земли. В белокаменной архитектуре неброских российских соборов живет и получает развитие идущая от Византии гармоническая уравновешенность масс, органическое единство внутренней пространственной структуры, конструкции и внешней формы.

Пантеон в Риме

В то же самое время, когда архитектура переживает бурный расцвет на византийском Востоке, над Западной Европой еще господствуют беспокойные сумерки раннего средневековья. Строят здесь мало, из монументальных сооружений — только церкви.

Эта эпоха в архитектуре получила название романской, поскольку исторически она тесно связана с национальным самоопределением народов континентальной Европы и, в частности, с формированием из единого латинского языка группы романских языков — испанского, португальского, французского и др. Романская архитектура вслед за древнеримской и византийской остается архитектурой сводов и массивных стен.

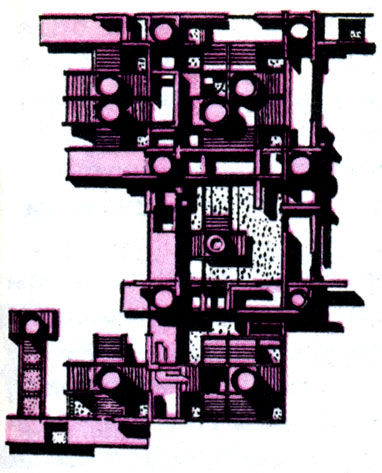

Типы сводов (сверху вниз) — крестовый, парусный, купольный

Ее конструкции монолитны, однородны по характеру распределения усилий. Они словно вырублены, наподобие пещерных храмов, в сплошном массиве инертного материала. Четыре сферические плоскости, образующие крестовый свод, упираясь друг в друга, составляют единое целое. Мощные устои не только несут вертикальную нагрузку от свода, но и воспринимают его боковой распор.

Своды, своды, своды.

Век сменяется веком — X, XI, XII.

Медленно, как медленно движется чутье средневекового зодчего к пониманию внутренней логики сводчатой конструкции, присущего ей тектонического строя. Медленно, но неуклонно.

И приходит наконец время прозрения. Время, которое привело древнюю конструкцию свода к таким же высотам совершенства, до каких античность подняла в свое время стоечно-балочную конструкцию.

ГОТИКА: МАССА, КОТОРАЯ ПЕРЕХОДИТ В ЭНЕРГИЮ

Есть такая старая притча, которую любят пересказывать архитекторы, когда речь заходит о высоком предназначении их профессии.

Путник встречает одного за другим трех работников, каждый из которых, обливаясь потом, тащит в гору тяжелый каменный блок. На вопрос, чем они заняты, каждый из них дает свой ответ:

— Тащу камень.

— Зарабатываю на пропитание.

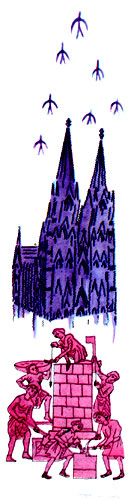

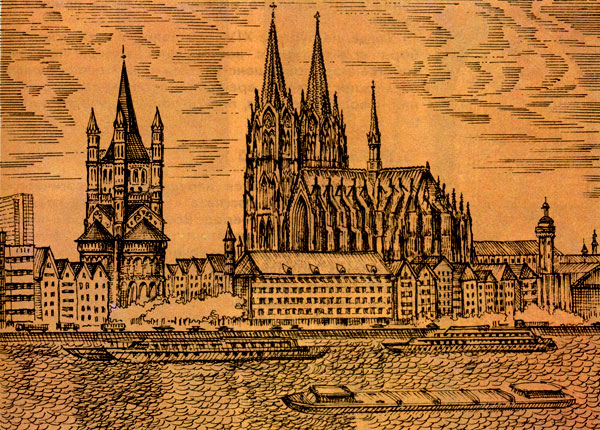

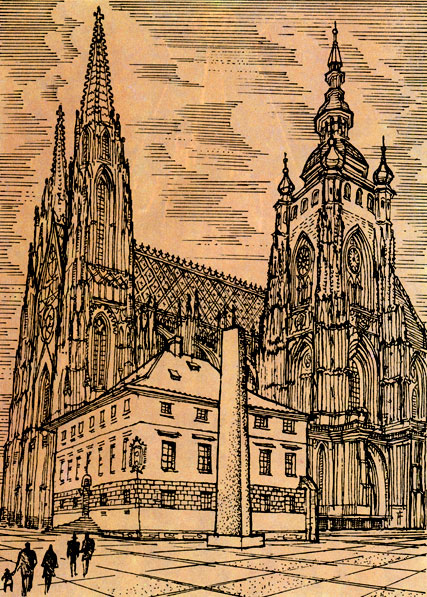

— Я строю Шартрский собор. Шартрский собор назван здесь не случайно. Этот замечательный собор принадлежит к числу мировых архитектурных шедевров. Начатый строительством в 1194 году и завершенный немногим позднее 1220 года, он знаменует подлинный расцвет французской готики. Взгляните на его устремленные ввысь ажурные каменные вертикали. Как разительно они не схожи с вросшими в землю романскими постройками. Хотя, если мы посмотрим на план, увидим все тот же незамысловатый крест латинской базилики, покрытый сводом.

Романская и готическая архитектура решали, по сути дела, одну и ту же техническую задачу. Но сколь различны архитектурные средства! Переход от одного стиля к другому напоминает прыжок: постройки, начатые в романском стиле, доканчиваются в готическом. Что же случилось за несколько десятилетий — срок, исчезающе малый не только для истории человечества, но и для истории архитектуры.

Купола св. Софии Константинопольской создают необыкновенный эффект парящего

перекрытия в интерьере гигантского собора

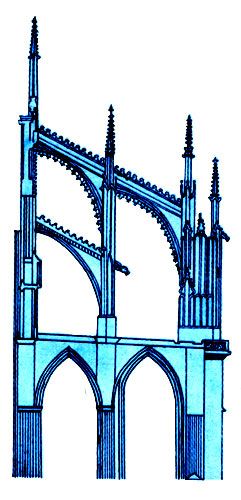

Готика ввела всего два принципиальных новшества в конструкцию сводчатого покрытия.

Во-первых, своды стали выполняться на нервюрах — каменных тягах или ребрах, несущих независимые друг от друга части свода — распалубки. Нервюры служат своего рода арматурой свода, его активным остовом и воспринимают основные рабочие усилия конструкции. Поэтому они выполняются из тщательно подобранных тесаных камней в отличие от распалубок, для которых используются маломерные камни. За счет введения нервюр конструкция свода становится легче и надежнее. Она получает гибкость, не свойственную тяжелой романской кладке крестового свода, работающего как одно монолитное целое. Раньше незначительная осадка или отклонение опоры вызывали губительные трещины покрытия. Теперь они не страшны: связевая конструкция нервюрного свода гораздо легче справляется с деформацией.

Во-вторых, боковой распор передается не на устои свода, а на контрфорсы — специальные опоры, вынесенные за пределы внутреннего пространства сооружения. Для передачи этих усилий служат специальные подпорки, выполненные в форме арочных конструкций — аркбутаны. Поскольку силы распора гасятся этой «приставной» конструкцией, внутренние опоры и стены несут лишь вертикальную нагрузку от перекрытия. Это позволяет сделать устои сводов тонкими, а впоследствии вообще превратить их в пучок нервюр, идущих таким образом без перерыва от вершины свода до основания опорного столба. Массивные романские стены тоже оказываются ненужными, они расчленяются громадными проемами. Стена как таковая исчезает, сохраняются лишь простенки сравнительно небольшого сечения.

Каменные громады готических соборов устремлены к небу

Итак, всего два изобретения — нервюры и вынос бокового распора. Но теперь конструктивная идея обретает законченную форму выражения. Все усилия четко локализованы. Несущая, рабочая часть конструкции (нервюры сводов, внутренние опоры, контрфорсы и аркбутаны) полностью отделяется от заполнения (распалубок сводов, проемов наружных стен). Готика открыла каркас.

Это открытие замечательно не только тем, что позволило экономить дефицитный в средние века строительный материал. (Дефицитный потому, что доставка камня к месту строительства обходилась особенно дорого из-за бездорожья и пошлин — каждый феодал требовал уплаты за провоз по «своей» территории.) Готический каркас взял от материала все, что тот способен дать, — камень работает в нем на пределе своих возможностей. Если античный ордер демонстрирует нам прекрасную игру богатой каменной мускулатуры, то готика сбрасывает все покровы с каменной конструкции, обнажая первородное совершенство ее скелета.

Открытие готического каркаса замечательно еще и тем, что оно наглядно демонстрирует значение конструкции в архитектурном формотворчестве. Вполне естественное стремление увеличить пролет сводчатой конструкции с минимальными затратами строительного материала приводит к решительному обновлению всего образного строя.

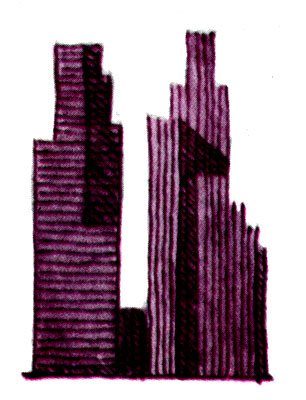

Романский (слева) и готический стили соседствуют в Кёльне, на берегу Рейна

Ажурная вязь каменной конструкции, словно преодолев земное притяжение, устремляется к небу. Стрельчатая форма арок, позволяющая уменьшить боковой распор сводов, еще больше подчеркивает это безудержное стремление ввысь. Вертикаль торжествует. Она подчиняет себе весь строй сооружения. Никогда еще сила преодоления тяжести не утверждала себя с такой непосредственностью и эмоциональной мощью. Ни один памятник мировой архитектуры не может сравниться в этом с готическим собором. Разве что первобытный менгир или современный небоскреб.

Заметим, кстати, что небоскреб (речь о нем пойдет отдельно) — от начала и до конца порождение каркаса. Конечно, многоярусные металлические этажерки мало напоминают каменное кружево готики, но первое слово было сказано именно тогда. И слово «витраж», которым называют сегодня стеклянные панели заполнения многоэтажного каркаса, оно тоже пришло из готики.

Тогда, на рубеже XIV—XV веков, в готическом соборе архитектурная конструкция познала пределы собственного совершенства. Она полностью исчерпала возможности своего времени и остановилась в ожидании нового материала, позволяющего двинуться дальше.

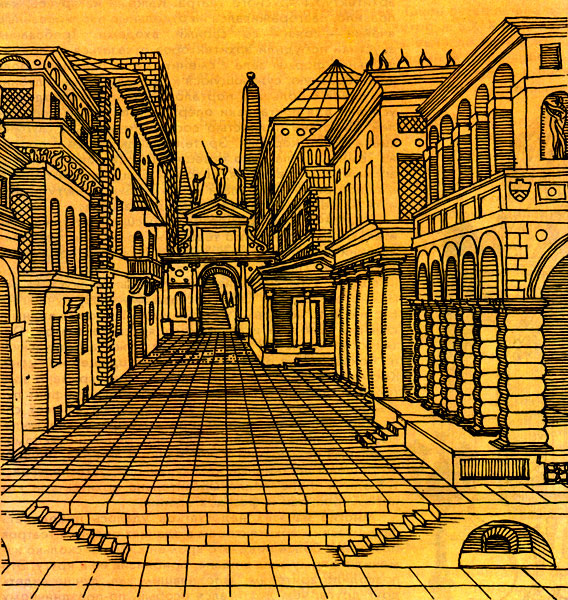

МЕТАЛЛ И СТЕКЛО

Здесь нам придется нарушить хронологическую последовательность рассказа и перенестись сразу на несколько столетий вперед. Все это время, начиная с эпохи Возрождения, архитектура не стояла на месте. Она занималась решением важных социальных и художественных проблем. Функциональная организация архитектурных сооружений, их внешний облик изменились очень сильно, порой до неузнаваемости. Появились совершенно новые типы сооружений. Обо всем этом будет сказано в других главах. Однако на развитии конструктивных приемов возведения зданий такого рода перемены сказались сравнительно мало: стены из кирпича или мелкого камня с декоративной облицовкой камнем, цилиндрические и крестовые своды, купола — все это восходит к средневековым или даже римским образцам. Решающие сдвиги в этой области наметились к середине XIX столетия.

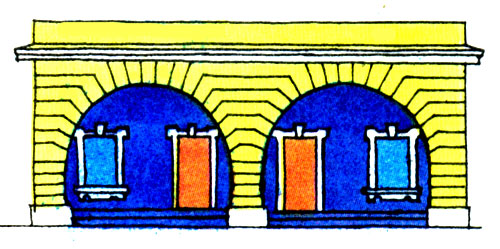

Арочные окна

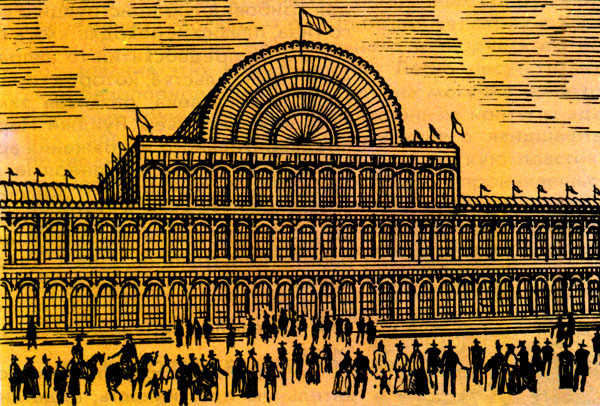

В 1982 году был объявлен Международный конкурс на мемориал в честь Хрустального дворца в Лондоне, разрушенного пожаром в 1936 году. Первую премию на этом конкурсе завоевали молодые советские архитекторы Бродский и Уткин. Несколько стеклянных плоскостей, вертикально расставленных на небольшом участке, должны, по их замыслу, вызвать воспоминание о гигантском сооружении, которое как мираж возникло в 1851 году в лондонском Гайд-парке всего за четыре месяца. Что же это за сооружение, об увековечении которого архитекторы думают спустя почти полвека после того, как оно перестало существовать?

Церковь в Кондопоге

Некоторое представление об этом дают следующие данные: общая площадь — 71885 квадратных метров, длина фасада — 564 метра, высота — около 20 метров, толщина стен — 20,3 сантиметра. Здание было выстроено в качестве выставочного павильона. Рекордные по тем временам (и продолжающие удивлять до сих пор) сроки строительства объясняются тем, что были использованы сборные элементы стандартных размеров — чугунные секции, деревянные арки и др. Они были изготовлены заранее в нужном количестве (мы бы сейчас сказали «заводским способом»), так что непосредственно на стройплощадке оставалось лишь смонтировать их. Это был первый широкомасштабный опыт сборного домостроения. Но не только.

Белокаменная София Новгородская

Создателем Хрустального дворца был английский садовод и архитектор Джозеф Пэкстон. Имея опыт в строительстве оранжерей, он смело ввел в конструкцию сооружения металл и стекло, увеличив оконные переплеты до невиданно больших размеров. Примеры применения металлических конструкций и покрытий со стеклянным заполнением уже были известны к тому времени. Но чтобы весь фасад, да еще столь крупного общественного здания был стеклянным — такое было впервые. Этот прием на несколько десятилетий опередил свое время. Как призрак будущего на фоне академических устремлений XIX века явился лондонцам Хрустальный дворец, отчрыв новую страницу не только в технологии строительства, но и в архитектуре.

Древний храм Армении - Звартноц

Металл начинает появляться на стройке с конца XVIII века. Сначала робко — чугунные опоры и балки в сооружениях промышленного назначения. В 1786 году во Франции строится первая крыша с применением стропил из кованого железа. В 1811 году при перестройке здания Хлебного рынка в Париже возводится металлический купол, равный по размеру знаменитому куполу собора св. Петра в Риме. Однако широкое применение металлических конструкций сдерживается их дороговизной в условиях полукустарного производства.

Древний храм Грузии - Джвари

С развитием железных дорог появляется потребность в большепролетных конструкциях, где преимущества металла перед кирпичом и камнем становятся решающими. Начиная с 1816 года, когда был построен первый железный мост через Темзу, металлические мостовые фермы получают все большее распространение. Для их изготовления используется прокатный металл, который начинает находить разнообразное применение в строительстве, особенно для перекрытий больших пролетов.

Металл хорошо сочетается с прозрачным стеклянным заполнением, которое дает много света, так необходимого при больших размерах перекрываемых помещений, и в то же время подчеркивает изящество конструкции. Еще в 1829—1830 годах в Париже строится Орлеанская галерея, ставшая впоследствии образцом для многочисленных стеклянных крыш, подобных тем, которые можно видеть в Московском ГУМе или Петровском пассаже.

Аркбутаны передают распор свода готического собора на массивные устои —

контрфорсы

Хрустальный дворец Пэкстона придает новый масштаб этим поискам, перенося их на почву строительства крупных сооружений — преимущественно выставочных зданий и многочисленных железнодорожных вокзалов. Так называемые Галереи машин на парижских международных выставках 1855, 1867, 1878-го и, наконец, 1889 года демонстрируют увеличение пролета металлической конструкции почти в два раза (с 57,9 до 115 метров) за какие-нибудь 35 лет.

Характерно, что сначала металлические фермы покрытия устанавливаются на металлических колоннах. Однако уже в 1868 году на строительстве лондонского вокзала Сент-Панкрас (пролетное строение в 73 метра) происходит важное усовершенствование. Дугообразные металлические балки покрытия изгибаются, доходя до самого низа. Основой всей конструкции становится цельная рама металлического каркаса. Тот же принцип воспроизводится в Галерее машин 1878-го, а затем и 1889 года.

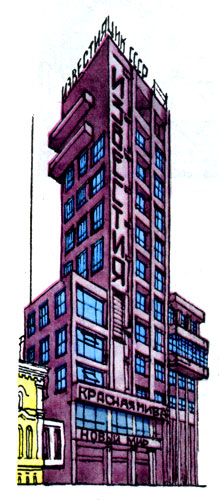

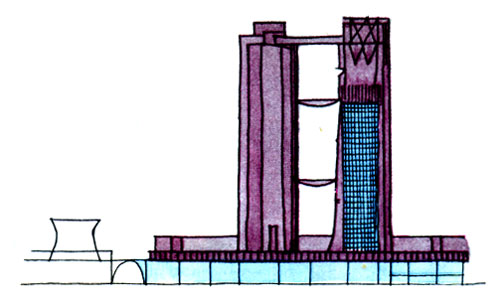

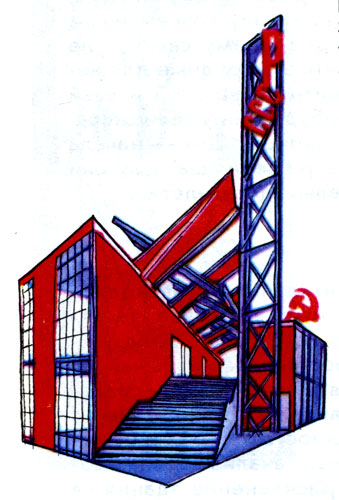

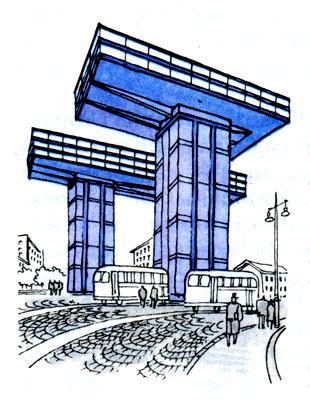

Были и такие попытки сделать еще более необычной и без того необычную

архитектуру небоскреба

Наглядное представление об архитектуре зданий подобного типа можно получить, побывав на перроне Киевского вокзала в Москве. Ажурная вязь очертаний и богатая деталировка устремленного ввысь покрытия вызывают ассоциации с готикой. Динамичная мощь и ясность инженерного замысла принадлежат новому времени.

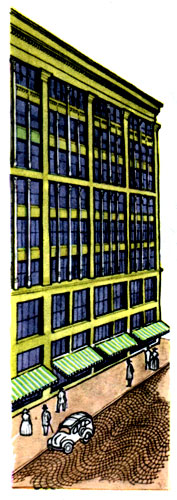

Приблизительно в то же время металлический каркас получает распространение в промышленном строительстве. Колонны и балки, которые раньше были лишь металлическим обрамлением для каменных и кирпичных стен, становятся единой, конструктивно связанной системой. Наружные стены не являются больше несущими элементами — они превращаются в заполнение каркаса. На Парижской выставке 1867 года впервые демонстрируются жилые дома с рамной металлической конструкцией и стенами из пустотелого кирпича толщиной всего 12,7 сантиметра. В США первая каркасная металлическая конструкция появилась еще ранее — в 1848 году.

Так металлический каркас выходит из каменных пеленок. Металл побеждает камень по всем позициям. И в конструкции сводчатых покрытий, где удается менее чем за полвека в несколько раз превзойти размеры пролетов, считавшиеся рекордными еще со времен античного Рима. И в стоечно-балочной конструкции, где открываются фантастические перспективы для многоэтажного строительства.

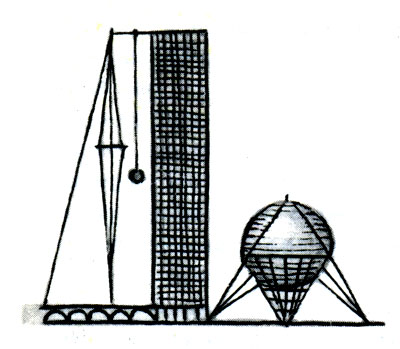

В 1889 году, словно подводя итог этому победному шествию металлической конструкции и символизируя ее значение для наступающего XX века, в Париже строится Эйфелева башня. Уникальная по сложности монтажа стальная конструкция выведена до рекордной отметки — 312,6 метра. (Каменная конструкция достигла «всего» 148 метров в пирамиде Хеопса, 157 метров — в колокольне готического Кёльнского собора и 143 метров — в соборе св. Петра в Риме.)

Непривычные линии Эйфелевой башни поначалу казались многим уродливыми. Но для будущих поколений она становится прекрасной и органичной, повторяя тем самым драматическую судьбу новой архитектуры, рожденной металлом.

БЕТОН И МЕТАЛЛ

Возможности металлической конструкции поистине беспредельны. Однако и у металла есть свои слабые места. Он требует защиты от коррозии. Еще сложнее защитить его от быстрой деформации при пожаре. Но главное — в больших количествах он является дорогостоящим и дефицитным материалом. Ведь теперь дело касается уже не создания отдельных уникальных сооружений, а по-настоящему массового строительства. До сих пор экономия металла считается одним из главных факторов снижения стоимости строительства и эффективности инженерных решений.

Стеклянные пассажи удивляли посетителей торговых рядов в Москве (ныне ГУМ)

необычностью форм и смелостью инженерного решения

Поэтому неудивительно, что в то время, пока шло успешное освоение металлических конструкций, здания в основном все же строились из мелкоразмерного камня или кирпича. Поскольку кладка велась на растворе, эксперименты с поисками хорошего вяжущего состава были обычным делом. Именно здесь и поджидали строителей интересные новшества.

В 1774 году англичанин Джон Смитон при строительстве Эддистонского маяка обратил внимание на то, что негашеная известь, смешанная с глиной, твердеет под воздействием воды. Добавив к этой смеси песок и дробленый доменный шлак, он получил бетон, возродив тем самым утраченную традицию древнеримского строительства. Бетонный фундамент маяка оказался на удивление прочным. Опыт Смитона начали повторять, меняя состав компонентов и тип вяжущего материала.

В 1824 году другой англичанин, Джозеф Аспдин, подверг обжигу при высокой температуре смесь известняка и глины, а затем размолол в порошок получившийся при этом клинкер. Этот порошок и был тем, что теперь называют портландцементом. С применением этого вяжущего материала качество бетона резко улучшилось. На берегах Темзы хватало необходимого сырья, и массовое производство портландцемента было налажено в короткие сроки. Литой камень получил широкий доступ на стройку. Из бетона стали возводить фундаменты, ограды, а затем и перекрытия. В 1867 году был построен первый железнодорожный мост из монолитного бетона.

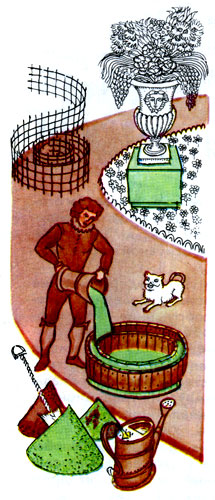

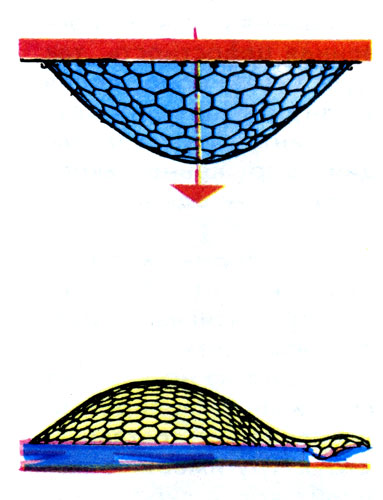

Однако, обладая высокой прочностью на сжатие, бетон, как и камень, плохо работает на растяжение. Поэтому с появлением конструкций из монолитного бетона сразу же возникла мысль соединить его с металлом. Первые опыты в этом направлении датируются 1830 годом. Но лишь в 60-х годах был достигнут успех. Французский садовник Жозеф Монье, желая изготовить прочные кадки для деревьев, свернул металлическую сетку и залил ее бетонной смесью. Так прозаически родился железобетон — основной строительный материал нашего времени.

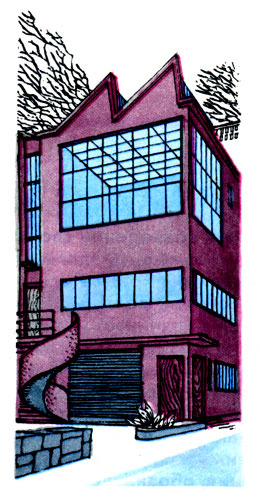

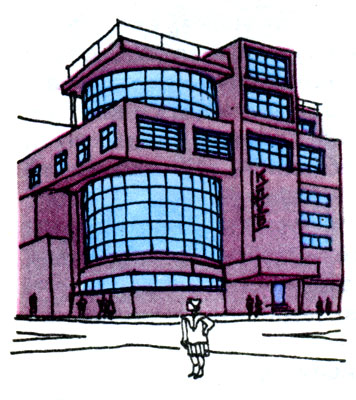

Хрустальный дворец в Лондоне — начало архитектуры стекла и металла (1851 г.)

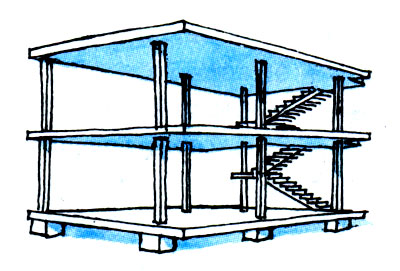

Вместе с XX веком начинается победное шествие железобетона по стройкам Европы и Северной Америки. Сначала промышленные сооружения — элеваторы, электростанции, железнодорожные склады, гаражи. Потом — конторы, общественные здания и жилые дома. Внешний облик первых железобетонных построек никак не отражает особенностей нового материала. Но очень скоро декоративная имитация традиционных архитектурных форм, как ненужная мишура, облетает с лаконичных бетонных фасадов. Уже в ранних постройках (1904—1905 гг.) одного из пионеров железобетона — французского инженера и архитектора Огюста Перре — тонкий железобетонный каркас с квадратными рамами и большими остекленными проемами полностью определяет архитектурную композицию здания. Этот прием на долгие годы становится стереотипом архитектурного решения многоэтажных домов из железобетона, выполняемых в различных модификациях каркасной или панельной конструкции. Тех самых, которые теперь из-за их повсеместного распространения стали пренебрежительно называть «коробками».

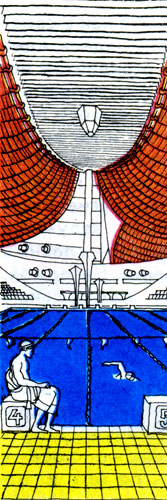

Маяк

Швейцарский инженер Роберт Майар заставил работать железобетон совсем по-иному. Он использовал его не в ячеистой прямоугольной конструкции рамного типа, а в тонкой монолитной плите, дающей полную свободу в выборе точек опоры. В 1908 году Майар создал грибовидную конструкцию с колоннами зонтичного типа, плавно переходящими в плиту перекрытия. Тем самым он предвосхитил то направление железобетонного строительства, которое гораздо позже, уже в 50-е годы нашего века, развивал замечательный итальянский инженер Пьер Луиджи Нерви. Используя метод предварительного напряжения арматуры, он не только усовершенствовал инженерные решения большепролетных перекрытий, но и получил замечательные архитектурные эффекты. Мощные тектоничные опоры, ажурные реберные покрытия до предела обнажают работу конструкции. Она с такой классической полнотой и почти скульптурной выразительностью раскрывает строительные возможности материала, что поневоле перекликается с античностью и готикой.

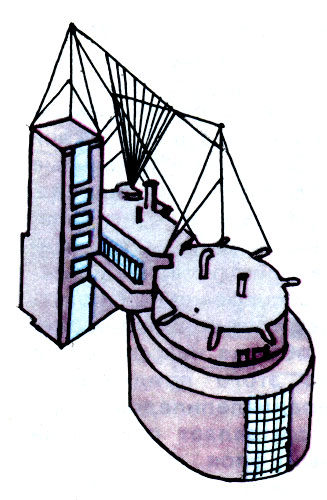

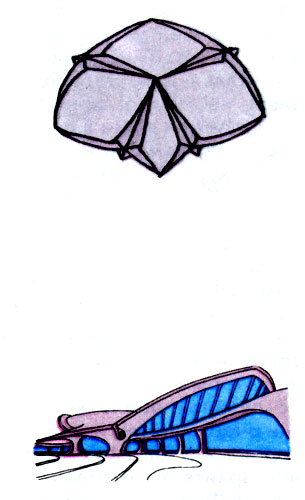

Вообще железобетон быстро обнаруживает удивительную пластичность, податливость к образованию новых форм. Параболические своды, примененные французским инженером Э. Фрейсине при строительстве ангара в Орли близ Парижа (1916 г.), кладут начало целому поколению тонкостенных железобетонных покрытий. Причудливость форм при этом поистине не знает предела. Она порождает совершенно новые ассоциации и образы, не имеющие прецедентов в архитектуре прошлого.

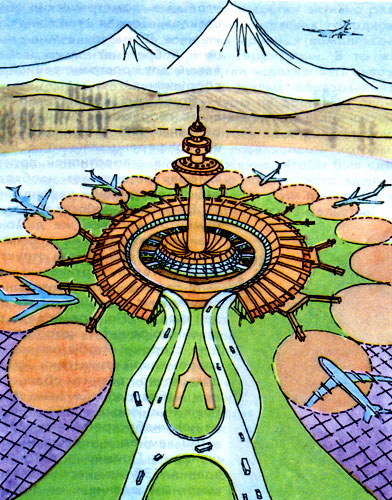

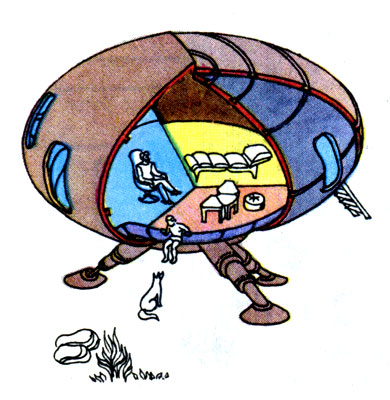

Седлообразная железобетонная оболочка аэропорта имени Дж. Кеннеди в Нью-Йорке напоминает гигантскую птицу с широко раскинутыми крыльями. Ее создатель архитектор Ээро Сааринен утверждал, что первоначальный замысел формы возник у него при виде случайного выреза апельсиновой кожуры. С освоением железобетона творческая фантазия инженеров и архитекторов все чаще отталкивается от природных форм в поисках внутренней логики строения и конструктивной целесообразности построек. Универсальный и податливый материал успешно воспроизводит конструктивные принципы паутины и стебля растения, скорлупы ореха и кукурузного початка, открывая простор для экспериментов архитектурной бионики. О них еще пойдет речь в этой книге.

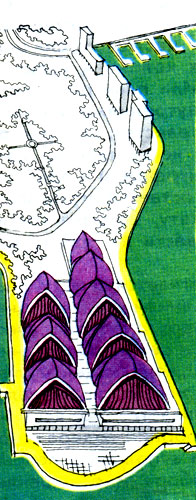

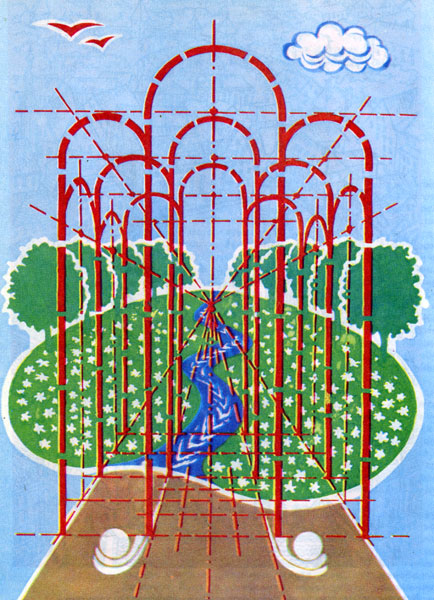

Цветник

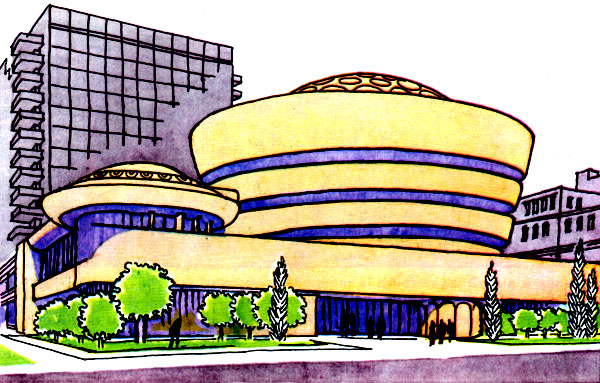

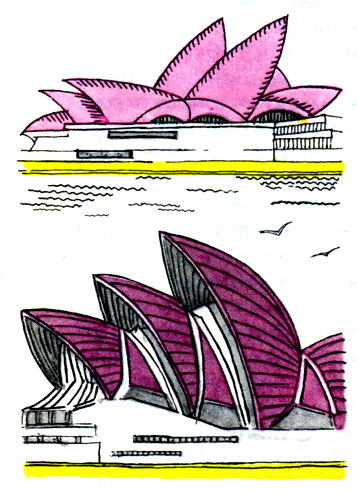

Датчанин Йорн Утцон, участвуя в архитектурном конкурсе на здание оперы в Сиднее, взял за основу романтическую и довольно формальную идею парусов, летящих над океаном. Нашумевший проект получил первую премию и был осуществлен в натуре, несмотря на большие технические трудности. Этот печальный пример оторванного от реальности формотворчества может, с другой стороны, служить примером поистине неограниченных возможностей скульптурной лепки формы, которые дает архитектору монолитный железобетон.

Одно из самых красивых и необычных сооружений современной Москвы — олимпийский велотрек в Крылатском — образец рационального и творческого использования этих возможностей. Легко несут гигантское безопорное покрытие стадиона могучие железобетонные арки. Изящные, распластанные контуры здания словно вырастают из окружающего ландшафта, продолжая и органически дополняя мягкую пластику его форм. Глядя на такую постройку, проникаешься верой в то, что новая архитектура все-таки найдет свою версию ясного, доступного общему пониманию тектонического языка, который, как нам сегодня кажется, был свойствен прошлым эпохам зодчества и который, к сожалению, пока еще слишком часто подменяется невнятной архитектурной абракадаброй.

ЯЗЫК СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Металл, бетон и стекло обступают нас со всех сторон. Эта новая архитектура выглядит совсем не похожей на каменную и деревянную архитектуру прошлого. Чаще всего это различие оценивается не в пользу новой архитектуры. Новые здания кажутся многим непонятными и раздражающими, гораздо понятнее и милее старенькие дома с колоннами. Мы отказываемся воспринимать язык новой архитектуры, хотя прекрасно понимаем, что новые материалы и конструкции подразумевают и новый язык. Чего тут больше — архитектурного неумения, неопытности (все-таки новая архитектура еще совсем молодая) или нашей собственной непонятливости? Скорее всего именно второго — ведь никто не учит нас разбираться в архитектуре, как, например, в музыке или живописи.

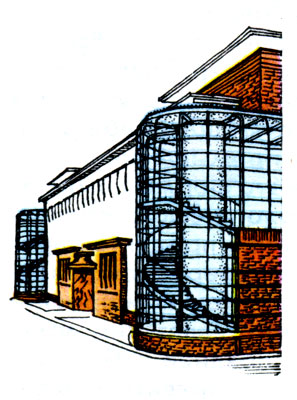

А может быть, слишком велико для нас разнообразие форм и проявлений новой архитектуры? Дом с колоннами, рассуждаем мы, дело ясное. Колонны повыше и потолще — значит, и здание важное, представительное. Колонны помельче, поближе к человеческому масштабу — значит, и здание попроще, интимнее. А тут сразу и нагромождения — соты жилых домов, и стерильные металлические скелеты, как тонкой кожей обтянутые стеклом, и криволинейные скорлупы бетонных оболочек... И все это рядом друг с другом. Почему, например, один дом — с криволинейными очертаниями плана и горизонтальными полосами стекла на фасаде, а соседний — совершенно глухой параллелепипед, но зато с вынесенной наружу цилиндрической стеклянной лестницей? Попробуй-ка разобраться в этой мешанине пространственных форм, символов и отношений. Не лучше ли громогласно объявить все это заведомо лишенным смысла? Едва ли кто-нибудь захочет произнести такую тираду вслух, но почти каждому приходилось говорить что-нибудь в этом роде про себя.

Оперный театр в Сиднее (Австралия)

Попробуем поэтому прежде всего как-то отрешиться от этой ошеломляющей пестроты. Постараемся окинуть одним взглядом все многообразие того, что мы называем новой (или современной в широком смысле слова) архитектурой. Это нужно, чтобы увидеть общие контуры явления и понять главное. Чем же отличается язык современной архитектуры металла, бетона и стекла от языка дерева и камня, к которому приучил нас вековой опыт архитектуры прошлого? Что в нем действительно нового, а что является просто непривычной комбинацией уже известных признаков и отношений.

Архитектура прошлого, классическая архитектура — это архитектура больших масс и громоздких конструкций. Она имела дело с камнем — инертным и тяжеловесным материалом. Для того чтобы перекрыть пространство нужных человеку размеров, приходилось, как мы видели, вовлекать в работу огромный массив этого материала (церковь св. Софии в Константинополе, римский Пантеон и др.). Причем основная часть этого массива приходилась на активные, несущие элементы конструкции.

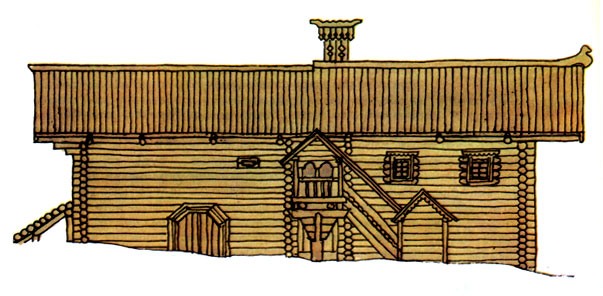

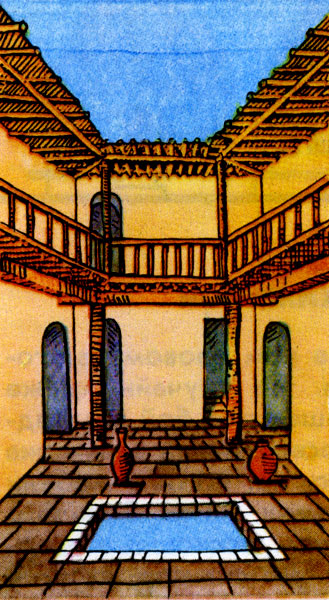

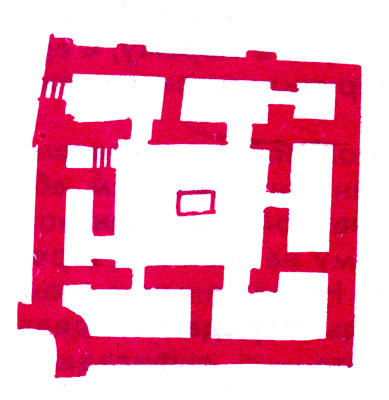

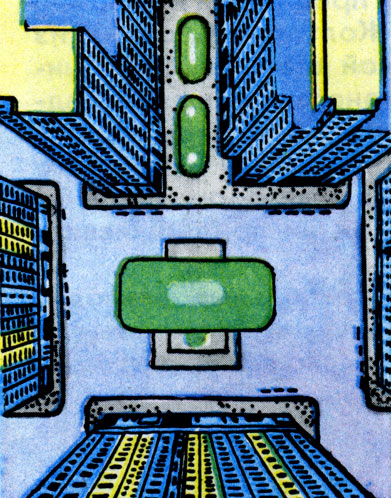

Небоскребы Марина-сити в Чикаго напоминают гигантские кукурузные початки

Вспомните греческий периптер: сравнительно легкий архитрав покоится на мощных, напружиненных колоннах. А ведь за ними — еще и несущая стена целлы. Вспомните размеры опорных колонн и толщину наружных стен русской церкви. Или план романской базилики, где площадь, занятая внутренними опорами свода, едва не больше того пространства, которое он перекрывает. Готика не является исключением: хотя опорные части конструкции — контрфорсы и аркбутаны — вынесены наружу, их масса остается огромной.

Не правда ли, похоже на ракету, которая тратит почти всю свою массу, чтобы вывести на орбиту маленький спутник.

Классическая архитектура облегчается кверху, следуя распределению масс в каменной конструкции. Можно выразить ту же мысль по-другому: классическая архитектура крепко приросла к земле. Основание постройки всегда мощнее вершины, венчающей заключенное в ней пространство. Этот принцип пирамидального построения масс просматривается во всем — утонение колонн и облегчение пропорций ордера кверху, треугольник фронтона, форма купольного покрытия, понижение боковых нефов собора по отношению к главному, наклон аркбутанов — примеры можно множить.

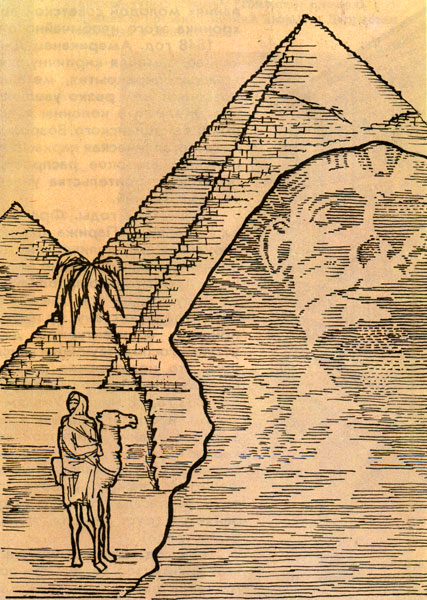

Парадоксально, но египетская пирамида, по сути дела, вовсе не имевшая внутреннего пространства и потому не ставшая по-настоящему архитектурой, может служить символом всей классической архитектуры.

И разве не удивительно, что классическая архитектура больше чем за две тысячи лет в каком-то смысле так никуда и не ушла от этой искусственной горы инертного материала. Искусственной горы, которая принимает естественную форму устойчивого равновесия. Правда, эта гора уже не безмолвствует, как у древних египтян. Она расчленена на противопоставленные друг другу элементы. Их отношения между собой и есть тектоника: классическая архитектура излагает нам драматический сюжет их противоборства. Но, увы, всегда с единственно возможным и заранее известным исходом — в рамках все той же неизменной формулы устойчивого равновесия.

Новой архитектуре нет нужды придерживаться этой формулы. Она имеет дело с материалами, многократно превосходящими камень по своим конструктивным характеристикам. Металлический или железобетонный каркас способен нести нагрузку нескольких десятков этажей при одинаковом сечении вертикальных стоек по всей высоте здания. Монолитная железобетонная плита, тонкостенная оболочка или металлическая вантовая конструкция перекрывает сто- и двухсотметровые пролеты всего на четырех, трех, двух, даже одной точке опоры. На плане любого здания современной конструкции сечение опор занимает ничтожно малую часть перекрытой площади. Большая часть веса конструкции сосредоточивается уже не в несущих, а в несомых или самонесущих ее элементах. Пирамида переворачивается.

Велотрек в Крылатском (Москва)

Классическая архитектура, собрав все силы, медленно отжимает свою тяжесть от земли и держит ее на собственных плечах (снова атланты!). Новая архитектура стремительно поднимает свой вес и легко несет его на высоко поднятых руках. Ей незачем рассказывать о том, как она это делает. Она это показывает.

Бразильский архитектор Оскар Нимейер так и поступает. Он проектирует здание музея в Каракасе в виде перевернутой пирамиды. С точки зрения человека, воспитанного на традиционной архитектуре (а мы все на ней воспитаны), пирамида, преспокойно стоящая на собственной вершине, то есть определенно вниз головой, — бессмыслица, невозможная вещь. С точки зрения архитектуры металла, бетона и стекла — это совершенно естественно и нормально. Это символ ее изменившихся возможностей.

Скульптура

Неудивительно, что в странном, перевернутом мире новой архитектуры случаются многие вещи, которые на первый взгляд могут показаться ненормальными.

Горизонтальная плоскость, которая должна, по всем правилам, опираться по периметру, оказывается свободно висящей в пространстве. Советский архитектор Константин Мельников в двадцатые годы построил в Москве в Сокольниках причудливое здание клуба имени Русакова. Три глухих объема мощно выдаются вперед, гигантским карнизом нависая над главным фасадом (вот она — перевернутая пирамида!). Консольный вынос зрительного зала казался тогда ниспровержением основ. Сегодня это обычная, сравнительно часто применяемая конструкция, ее можно видеть во многих кинотеатрах, построенных в Москве за последние годы.

Американский архитектор Франк Ллойд Райт в 1937 году построил знаменитую виллу «Падающие воды». Железобетонные консоли ее террас, повисшие над водопадом, производили впечатление экзотического чуда. Сегодня мы спокойно проходим под консольными козырьками не меньших размеров, которыми оборудуются входы ничем не выдающихся гостиниц и административных зданий.

Привычка стирает остроту первого впечатления, но все же глазу трудно примириться с тем, что железобетон, имеющий фактуру и вес камня, ведет себя подчас как металл. Этот парадоксальный эффект «бетонной антигравитации» выигрышно подчеркивается ограждающими конструкциями из стекла.

Клуб имени Русакова в Москве. Архитектор Константин Мельников

Широкое применение стекла начинает необратимое перерождение последнего оплота традиционной архитектурной конструкции — несущей стены. И в самом деле, если целые этажи спокойно повисают в воздухе, то почему бы этого не сделать стене. И вот на протяжении всего нескольких десятилетий стена, которая веками была символом непоколебимой прочности, становится ареной непрекращающихся трансформаций. Она оказывается поднятой на опоры, полностью отделяется от несущей конструкции, превращается в призрачный стеклянный витраж, произвольно декорируется. Мы уже видели, как с ее поверхности исчезают не только отдельные окна, но и оконные переплеты, как она превращается в сплошное поляризованное зеркало, в котором отражаются облака, деревья, соседние дома. Кажется, еще шаг — и она вовсе исчезнет...

В этих «нетектонических» приемах новой архитектуры очень много нарочитых противопоставлений традиционной каменной тектонике. Всякое новое явление привлекает к себе внимание при помощи парадоксов. Но ведь эти парадоксы новой архитектуры в конечном счете апеллируют все к тем же лежащим в глубинах человеческой психики механизмам пространственного восприятия, к категориям тяжелого и легкого, высокого и низкого, плотного и прозрачного и т. п. И хотя новая архитектура пытается подойти к ним по-своему, с другой стороны, все эти исходные соотношения остаются в силе. Неизменной остается и конечная цель. Меняется лишь аппарат, метод доказательства. Теорема доказывается «от противного». Все та же теорема — извечное противоборство силы тяжести и силы преодоления, косной материи и человеческой энергии.

Значит, преемственность в развитии классической и новой архитектуры несомненна. Не поверхностная, формальная, а глубинная, сущностная. Что же нам мешает ее обнаружить? Может быть, нам просто не хватает исторической перспективы, чтобы осмыслить масштабы происходящих перемен?

Приглядимся внимательнее. Сопоставим факты.

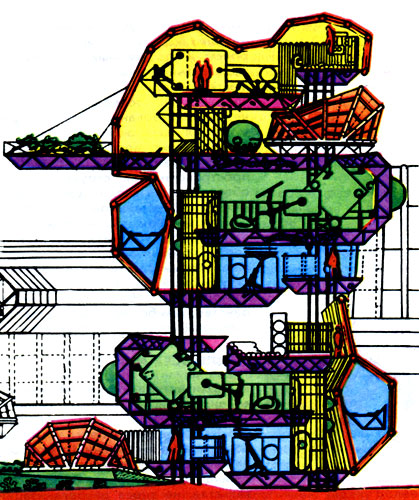

Железобетонные и металлические каркасы неограниченно развиваются в пространстве. Поднимаются ввысь на сотни метров. Углубляются в землю на десятки метров. Предстают в виде объемов самой разнообразной конфигурации — параллелепипедов, многогранников, цилиндров, мембран и т. д. Включают внутрь здания большие свободные пространства. Объединяются в функционально связанные системы с помощью специальных коммуникационных устройств.

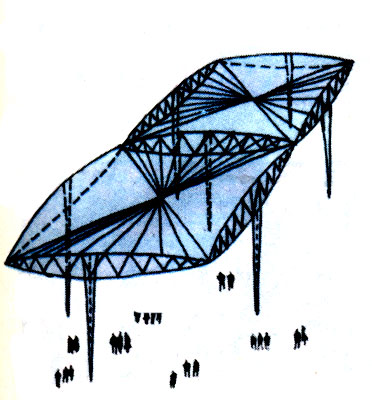

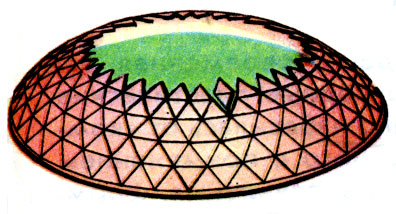

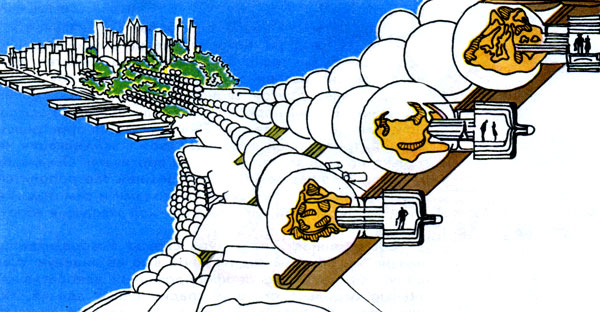

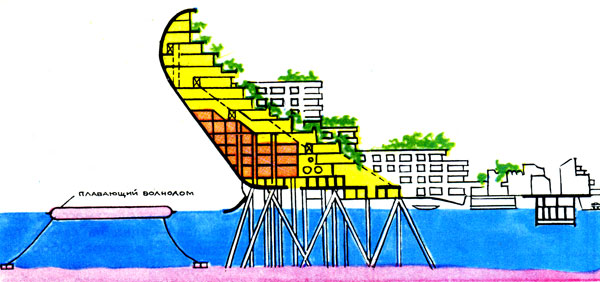

Большепролетные пространственные конструкции становятся все более легкими и экономичными. Уже существуют конструктивные системы — вантовые конструкции немецкого инженера Фрея Отто, геодезические купола Бакминстера Фуллера, способные перекрывать целые участки городского пространства. Быстро прогрессируют пневматические пленочные покрытия.

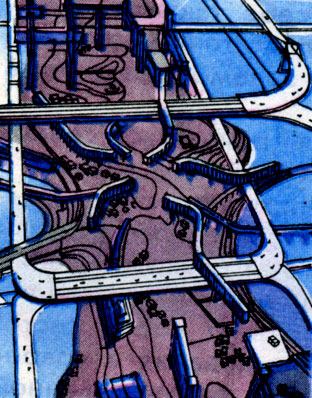

Архитектура настойчиво демонстрирует свою неразрывную связь с техническими устройствами. Элементы инженерного оборудования — воздуховоды, электроника, ремонтные устройства, лифты и эскалаторы — играют все более заметную роль в облике здания. Отдельные сооружения в инженерном плане все больше кажутся искусственно разрозненными участками единой технической инфраструктуры.

В то же время новая архитектура настойчиво ищет контактов со старым городским окружением. Как бы предчувствуя неотвратимую перспективу своего полного слияния с ним, она нащупывает границы разумного компромисса.

Вилла «Падающие воды». Архитектор Франк Ллойд Райт

Все это разные аспекты пространственного осмысления архитектурной конструкции. Может быть, здесь и «зарыта собака». Может быть, металл, бетон, стекло — это не просто средства создания сооружений, а набор синтетических материалов (пока еще самый первый и самый несовершенный) для конструирования пространства. Может быть, смысл происходящей перемены как раз и заключается в переходе от концепции сооружения к концепции пространства. И истинные возможности новой архитектуры не могут быть до конца раскрыты вне этого перехода.

Масштабы такой перестройки грандиозны и требуют не одного столетия. В физике это можно было бы сравнить с отменой одного из фундаментальных законов сохранения и возникновением новой физической реальности.

Если это действительно так, то становится ясно, почему бросается в глаза очевидная парадоксальность новой архитектуры и ее несходство с классическими прототипами. И почему мы видим в ней такое множество мелких течений, но никак не можем разглядеть главное русло. И почему нам так трудно понять язык тех обрывочных пока сообщений, с которыми она к нам пытается обратиться.

Главная мысль

Работа строительной конструкции, преодолевающей силу тяжести, инерцию косного материала, — основа архитектурной выразительности.

Длительная эволюция архитектурных конструкций, появление новых строительных материалов — металла, стекла, железобетона — сильно изменили внешний облик современной архитектуры по сравнению с классическими образцами.

Но принципиальная основа универсального языка архитектуры не изменилась — это тектоника, то есть художественное выражение конструктивной сущности сооружения.

ГЛАВА 2. ПОЛЬЗА

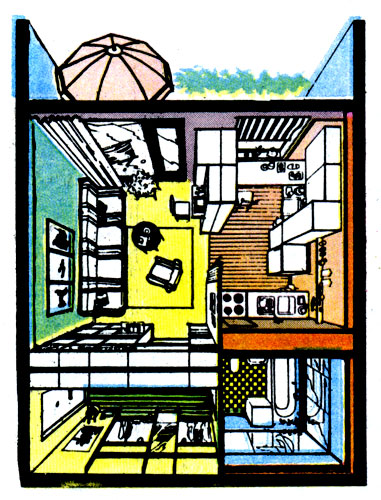

Из чего состоит «нутро» дома и что бывает, если он вдруг становится прозрачным.

Что общего между обыкновенной печкой и кондиционированием воздуха.

Гас ли нереален «солнечный дом»?

Чудесные превращения стены, или почему архитектурная «кожа» здания стала эластичной.

Кмк окно побеждает стену и как дверь побеждает перегородку.

Свободному фасаду — свободный план.

Польза

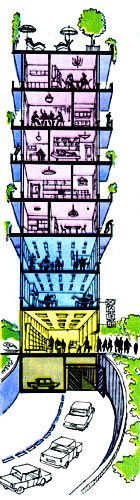

ДОМ НАИЗНАНКУ

Париж с давних пор слывет столицей европейской моды. Причуды парижских модельеров одежды известны всему миру. Однако кое в чем с ними могут поспорить и архитекторы. В начале 70-х годов в центре Парижа на месте одного из старых, обветшавших кварталов было решено построить новое сооружение — центр искусств. Этот своеобразный музейный и информационно-выставочный комплекс позднее получил имя инициатора его создания — президента Франции Жоржа Помпиду.

Интерьер Пантеона в Риме

Международный конкурс на проект необычного здания привлек несколько сот участников из многих стран мира. Это была настоящая «выставка достижений» мировой архитектуры — лучшие зодчие разных школ и разных поколений соревновались за право на строительство. В числе 25 проектов, отмеченных строгим международным жюри в качестве относительно лучших, и наш советский проект, выполненный архитекторами Ю. Платоновым, А. Корбутом и др. А победителем стал проект международного коллектива — итальянца Пиано и англичанина Роджерса.

И вот в самом сердце Парижа появилось сооружение, способное удивить даже наиболее искушенных и видавших виды ценителей архитектурной моды. Представьте себе гигантский стеклянный параллелепипед, заключенный в паутину ажурной металлической конструкции. Главный фасад по диагонали пересекает коленчатая прозрачная труба эскалатора. Другой фасад образован целым лесом труб различного диаметра, раскрашенных в яркие цвета. С этой стороны центр искусств больше похож, пожалуй, на внутренность телевизора, чем на архитектурное сооружение.