|

РусАрх |

Электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры

|

Источник:

Якобсон А.Л. Художественные связи Московской Руси с Закавказьем и Ближним

Востоком в XVI в. В кн.: Древности Московского Кремля. Материалы и исследования

по археологии СССР. Материалы и исследования по археологии Москвы, т. IV, №

Сканирование и размещение электронной версии в открытом доступе произведено: www.archeologia.ru. Все права сохранены.

Иллюстрации приведены в конце текста.

Размещение в библиотеке «РусАрх»: 2006 г .

А.Л. Якобсон

Художественные связи Московской Руси

с Закавказьем и Ближним Востоком в XVI в.

стр.230

Формирование русского национального искусства в XV—XVI вв. было длительным и сложным процессом, впитавшим вековые традиции художественной культуры Киевской и, особенно, Владимиро-Суздальской Руси, Новгорода и Пскова. Искусство Московской Руси, освободившейся от татарского ига, быстро развивалось. В XVI столетии оно достигло уже большой зрелости и славилось далеко за пределами страны, особенно на Востоке 1.

Но культура Русского государства не отгораживалась и от всего того передового, что создавалось в соседних с ним областях, по крайней мере тех из них, с которыми Москва в XV и XVI вв. установила тесные политические и торговые связи.

Особое значение имели связи с теми христианскими странами, которые в XV и XVI вв. были захвачены Турцией и Персией: югословянскими странами, Византией, Крымом, отдельными областями греческого Востока и с Закавказьем.

Завоеватели разорили эти некогда цветущие страны, уничтожили их самостоятельность, попирали их культуру. Население было порабощено, экономическая жизнь заглохла, города запустели. Только в Грузии удержались местные правители, но и их власть была по существу номинальной. А в соседней Армении и их не было. О положении в Закавказье можно судить по словам московского посла в Грузию кн. Мышецкого (1640—1643 г.): «А городов никаких в грузинской земле нет. А которые малые городки встарь бывали, и как шах воевал грузинскую землю, и те городки шах разорил и разбил до подошвы... А земля в Грузех... от пустоты поросла вся лесом... базаров и съезжих ярмонок нигде нет и ничего не продают...»2.

В Москву «милостыни ради» потянулись представители царьградского патриарха, монахи из Афонских монастырей, Сербии, Болгарии, Трапезунда, далекого Синая и т. д. «...Прииде некий гречин митрополит на Русь именем Феогност Тряпизоньский милостыни ради»3 «...прииде к великому князю Василию Ива-

стр.231

новичу... на Москву из

Царяграда от вселенского патриарха Феолипта митрополит Григорьи Грек от града

Жихна Цареградцкыа области да с ним вместе приидоша старцы от Святыа Горы...

быти челом от нищеты поможениа ради»4; «...прииде к великому князю

от Синайскыа горы старець Климент Грек милостыни ради...»5;

«...пришел от патриарха Деонисия изо Царяграда митрополит Иасаф Кизитцкой ко

царю и великому князю... Патриарх писал бити челом для нужи Турьских о

милостыни»6 и т. д. Такими сообщениями пестрят страницы

летописи и особенно в первой половине XVI в.7 Возвращались эти

старцы с «милостыней доволной»8. Аналогичное явление продолжалось и

в XVII в. Например, в

Сношения с югославянскими странами — с Сербией и Болгарией, верней, с уцелевшими там очагами культуры — христианскими монастырями принесли, как известно, плодотворные результаты как в литературе13, так и в декоративном искусстве и зодчестве14. Но существовали и другие источники, которые вливали свежую струю в московское искусство XVI в., внося сюда новые художественные мотивы и композиции. Одним из таких источников явилось, по-видимому, искусство Ближнего Востока, конкретно Закавказья — Грузии, главным образом Армении и Азербайджана. Значение этого источника n процессе сложения художественной культуры Москвы XVI в. еще почти не учтено, хотя относящиеся сюда памятники образуют уже достаточно большую группу.

Речь идет о произведениях декоративного искусства, в первую очередь о резьбе по дереву. Некоторые памятники в этом отношении особенно важны. Среди них назовем царские врата из Боровского Пафнутьева и Кирилло-Белозерского монастырей. В первом из них сохранилось двое царских врат; одни из них издаются здесь впервые. С них мы и начнем15.

Двустворчатые врата (рис.

1) сделаны из толстой доски (в

стр.232

заполняет почти все поле, оставляя лишь небольшие свободные промежутки, резко контрастирующие темными углублениями на фоне доски, на которой укреплены эти ажурные резные панно. Игра свето-тени явно входила в замысел мастера-художника. Тот же ажурный орнамент заполняет и две полукруглых полосы кокошника врат (рис. 2, 2). По обвязке («опалубке») ворот протянута полоска орнамента в виде вьющегося тройного стебля; но орнамент выполнен не ажурной резьбой, а плоской, на особых дощечках, прикрепленных к брусьям обвязки. На «кокошнике» орнамент состоит из своеобразных пальметок, заключенных в двойную сердцевидную рамочку; выполнен он непосредственно по обвязке. Орнаментальная полоса прерывается накладными шишками. Врата укреплены на двух столбиках с навершием в виде куба со срезанными углами. Узкое поле столбиков с трех сторон заполнено плоским резным орнаментом в виде густой сети вьющихся спиралью и пересекающихся стеблей с небольшими отростками. В средней части столбиков орнамент прерывается киотцами с изображением святителей.

К кокошнику непосредственно примыкает завершение врат — полукруглая «коруна» с ажурным крестом в центре и двумя киотцами по сторонам его (вставленные в них изображения утрачены). Поверхность коруны сплошь заполнена плоской резьбой из тех же спиралеобразно-вьющихся тонких двойных стеблей с «глазком», причем орнамент скомпонован вне зависимости от формы плоскости, которую он заполняет (внешний край коруны срезает непоместившуюся часть орнамента). Коруна окаймлена ажурным бордюром из сплетенных между собой пальметок, напоминающих орнамент обвязки кокошника.

Таким образом создается ритмическое чередование двух видов орнамента и двух манер его передачи: панно ажурной резьбы из вьющихся стеблей в основной части врат (прямоугольной и кокошнике) окаймлена плоской резьбой обвязки; плоская резьба коруны окаймлена ажурным бордюром, повторяющим в более крупном виде орнамент обвязки кокошника.

В основе композиционного замысла русского резчика лежало, несомненно, стремление передать контраст ажурной резьбы и плоской, контраст света и тени. Этот художественный прием, применительно к рассматриваемой орнаментике, был, как известно, блестяще развит в армянской монументальной декорировке XII— XIII вв., откуда эта орнаментика и прием ее воспроизведения (в изразце) перешли в мусульманское искусство Персии16, а с другой стороны — в сельджукское искусство Малой Азии17, а оттуда — в Крым.

Московскому резчику XVI в. этот прием был, по-видимому знаком, хотя и воспринял он его по-своему и немного упрощенно, применив к исконно русским формам, из которых сложились на Руси царские врата. Уже одно это полностью исключает возможность приписать рассмотренный памятник руке какого-либо иноземца. Царские врата из Боровского монастыря, несомненно, — русского происхождения.

Другие царские врата из Боровского Пафнутьева монастыря совершенно одинаковы вплоть до размеров, которые в точности совпадают18. Царские врата из Боровского монастыря не одиноки. Вполне тождественны с ними — не только сти-

стр.233

листически, но и в деталях — царские врата из Кирилло-Белозерского монастыря (из ц. Сергия Радонежского)19 (рис. 3.) Мелкие отличия заключаются лишь в количестве лопастей во внутреннем киотце кокошника и количестве шишек на нем, а также в обработке последних розеткой или «сегнеровым колесом».

К этой же группе памятников следует отнести и царские врата из ц. Иоанна Милостивого на Мячине близ Новгорода20, опять-таки почти тождественные царским вратам из Боровского и Кирилло-Белозерского монастырей, если не считать крайне незначительных вариаций в орнаменте, на которых можно не останавливаться; к тому же и размер их21 почти совпадает с размерами обоих врат Боровского монастыря22.

Все эти царские врата составляют целостную группу тождественных памятников, единую не только по композиции и стилю, но даже по размерам, словно вышедших из-под резца одного мастера, из одной мастерской. Наиболее характерной чертой всех их, помимо самой композиции врат, является своеобразный орнамент из вьющихся спиралью тонких стеблей с «глазком» в центре, с ответвлениями и мелкими отростками, с широким «глазком» на конце и прижатыми к стеблям листочками в виде характерных утолщений, заполняющий сплошным узором всю поверхность врат. Другой характерной чертой является принцип двух-плоскостной резьбы с ажурным орнаментом на углубленном фоне, окруженном тягами (обвязками) с плоской резьбой, с чередованием той или другой23.

Эти основные черты позволяют присоединить к рассмотренной группе памятников еще два: вторые царские врата из Кирилло-Белозерского монастыря и царские врата из Ростова Великого.

Первые24 (рис.

4—5) происходят из монастырской надвратной церкви Иоанна Лествичника25.

Врата (общая высота, без коруны, —1,87 м, ширина —

Но вместе с тем в этих царских вратах имеются и существенные особенности: усложнилась первоначальная композиционная схема, кокошник приобрел вычурную многолопастную форму с волютами внизу; коруна усложнена введением двух выпуклых шишек, покрытых тонкой резьбой, и двух больших круглых икон, заключенных в богато декорированную раму; в верхние два поля врат введены дополнительные вертикальные полосы, заполненные четырьмя различными орнаментами,

стр.234

повторяющимися на симметрично расположенных полосах. В кокошник также введена дополнительная горизонтальная полоса. Эти полосы нарушают композиционную стройность врат и вносят в нее некоторую дробность, как и маленькие круглые иконки, помещенные на нижнем крае коруны, занимающие место круглых шишек на других вратах. Наконец, особенностью врат является и сочетание двух совершенно различных видов орнамента: основного, заполняющего почти все плоскости врат B виде знакомых нам стилизованных растительных спиралей с «глазком» и как бы вкрапленного в него орнамента в виде пышной листвы (в нижней полосе кокошника и на боковых столбиках врат), напоминающего «фряжские травы» — орнамента западноевропейского по происхождению и хорошо известного в русской декоративной резьбе XVI в.26 Как видно, мастер-резчик стремился возможно шире использовать накопленные им декоративные средства, не смущаясь их стилистическим различием. В какой-то мере это также нарушило первоначальный художественный замысел, который так целостно выражен в приведенных выше памятниках. Их мы вправе поэтому рассмотреть как тот круг источников, из которого исходил в своем творчестве московский резчик царских врат Кирилловского монастыря. Это произведение воспринимается как последующее звено развития.

Можно назвать и третье звено в этом художественном процессе, связанном, вероятнее всего, с одним центром — одной художественной мастерской. Имею в виду царские врата, выполненные из липы в 1562 или 1566 гг., из ц. Вознесения или Исидора Блаженного в Ростове Великом, сохранившиеся, к сожалению, не целиком — без коруны и столбиков27. Удерживая основную схему царских врат Боровского монастыря и им подобных (прямоугольная часть двух створок врат и завершение в виде простого кокошника), они, однако, композиционно сложнее их, причем эта усложненность выражается в измельчении и дроблении всего композиционного рисунка. Створки врат членятся по горизонтали не на два, а на пять поясов с двумя парами киотцев в каждом из них и с многочисленными круглыми иконами по краям (они занимают место шишек). Все свободное поле заполнено глубоко вырезанным (ажурным) и уже знакомым нам орнаментом из тех же вьющихся спиралью стеблей. Обвязка здесь отсутствует или не сохранилась; ее имеет лишь нижний край. В верхней части (кокошнике) эту обвязку имитирует довольно широкое обрамление с 14 медальонами-иконками, также заменяющими шишки на других вратах. Промежутки между этими иконками и остальное поле кокошника заполнены одним и тем же орнаментом: различие в характере резьбы между тем и другим здесь стерто. Весь кокошник обведен узеньким бордюром с мелким орнаментом из пальметок и с плоскими кружками наподобие шишек.

Таким образом в этих вратах оказалась уже утраченной та декоративная система, которая достаточно ясно выражена« в Боровских вратах и еще удерживалась во вратах Кирилловского монастыря. Резчик вознесенских врат, как видно, не понял этой системы двухплоскостной резьбы и, следовательно, основного декоративного замысла. Лишь чисто внешне следуя старой композиционной схеме, он максимально насытил поверхность врат резьбой, которая

стр.235

стала мельче и дробнее. Дробность приобрела и вся композиция врат, расчлененная на пять поясов, усыпанная киотцами и иконками. Поте-ряло смысл и широкое обрамление кокошника. Эти черты представляют явление вторичное и позволяют видеть в Вознесенских вратах следующее звено развития прослеживаемой нами определенной декоративной системы с ее орнаментикой, которая на какой-то период времени, как видно, упрочилась в художественном репертуаре московских резчиков по дереву.

Ряд памятников с

описанной орнаментикой можно продолжить. Сюда относятся и некоторые другие

предметы из церковного обихода, например, деревянный подсвечник из Псковского

музея28 с резным орнаментом, очень близким к орнаменту на столбиках

царских врат из Боровского монастыря. Почти тождественный рисунок резьбы на

обвязке царских врат — времен Ивана Грозного (

Рассматриваемая орнаментика в какой-то степени распространилась и в архитектурной декорировке. Имеется в виду изразцовый пояс так называемого дворца Дмитрия в Угличе, построенного, вероятно, во второй половине XV в.30 Орнамент изразца состоит из трехлопастных пальметок (с длинными дополнительными усиками), соединенных тонким двойным стеблем и заключенных в овальные рамочки со слегка заостренным верхом. В каждом изразце раппорт (состоящий из овальной рамочки и заключенной в ней пальметки) повторен дважды.

Достаточно сравнить этот орнамент с бордюром коруны Боровских врат, чтобы убедиться в почти полной тождественности этой орнаментики (некоторые различия вполне объясняются мелким масштабом бордюра врат, заставившим резчика немного обобщить рисунок орнамента). Кстати сказать, зависимость орнамента на угличских изразцах от деревянной резьбы несомненна уже по одному тому, что изразцы формовались в деревянных матрицах, на которых был вырезан орнамент, переходивший посредством оттиска на изразец.

Та же орнаментика была широко распространена и в ювелирном искусстве; она представлена целой серией памятников. Остановимся сначала на двух серебряных позолоченных панагиарах, происходящих из ризницы все того же Кирилло-Белозерского монастыря. Панагиары украшены чеканными орнаментами и изображениями. Оба они довольно близки друг к другу, но вместе с тем имеют существенные отличия.

На лицевой крышке одного из них (рис. 6)31 в круге симметрично помещены знакомые нам вьющиеся спиралью два тонких двойных стебля с отростками-завитками. Остальное пространство занято двумя симметричными парами таких же, по более мелких спиралей. Все это с исключительным мастерством л виртуозностью вкомпоновано в круг. Снизу панагиар имеет подзор, украшенный очень мелкими, но также вьющимися спиралью стебельками с завитками-отростками.

На противоположной стороне панагиара в двойном круге помещено изображение Вознесения; обрамление его заполнено теми же вьющимися спиралью стебельками.

Совершенно такую же

орнаментику видим на серебряном окладе евангелия

стр.236

спиралью стебли с завитками-ответвлениями заполняют многолопастный кокошник над распятием.

Лицевая крышка другого панагиара33 композиционно почти не отличается от соответствующей части только что описанного. Бордюр, обрамляющий круг, украшен соединенными между собой пальметками, заключенными в овальные рамочки — мотив, уже неоднократно встреченный нами, но в несколько иной модуляции, соответственно иной технике воспроизведения этого орнамента. Снизу — такой же подзор, что и на другом панагиаре.

В украшении обоих панагиаров имеется еще одна общая черта: орнамент центральных кругов и бордюров дан на сравнительно глубоком фоне (поскольку это возможно было при технике чекана), причем на трех створках34 бордюр и круг отделены плоским пояском, украшенным скобками. Кроме того, центральные круги немного выступают вперед из плоскости бордюров. Таким путем мастер и в этих небольших произведениях, как бы в миниатюре, передал двухплоскостность орнаментации, стремясь и здесь доступными при данной технике средствами создать некоторую игру свето-тени или по крайней мере иллюзию ее. Эта черта еще больше роднит оба панагиара с деревянной резьбой царских врат Боровского и Кирилло-Белозерского монастырей.

Кстати, забегая вперед, отметим и ближайшую параллель орнаментике панагиаров, особенно первого из них, причем также на металлических изделиях; имею в виду пластинки от поясного набора, вероятно XV в., из ст. Белореченской на Кубани, но происходящие, как выясняет их издатель, из Киликии — армянской области Малой Азии (рис. 6, 2, 3)35.

Сходство орнаментики здесь достигает тождества.

К этим двум кирилло-белозерским панагиарам следует присоединить вполне аналогичные им два панагиара из Троице-Сергиевской Лавры (ныне в музее г. Загорска) с той же восточной орнаментикой и почти тождественной компоновкой ее и с аналогичной же по композиции сценой Вознесения и один панагиар из музея Новодевичьего монастыря36. Один из первых двух панагиаров, по монастырской описи XVII в., принадлежал игумену Никону; соответственно памятник датируют первой четвертью XV в. Композиционно он очень близок первому из кирилло-белозерских панагиаров; разница лишь в том, что сплошное орнаментальное заполнение круга парами спиралей выполнено не чеканом, а лишь гравировкой и выглядит беднее; мастер загорского панагиара исходил, очевидно, из более богатых образцов типа белозерского панагиара.

Второй панагиар, игумена Герасима, относится к первой половине XVI в. В отличие от других трех панагиаров здесь на одной из створок внутри помещен крест с вкомпонованным в него распятием, а промежутки между ветвями креста заполнены вьющимися спиралью отростками — знакомым нам мотивом восточной орнаментики.

В целом орнаментика обоих панагиаров из Загорска однородна, хотя и дана в различных сочетаниях. Оба памятника поэтому скорее всего одновременны: указанная издателем дата первого из них (первая четверть XV в.) нам представляется маловероятной.

Тождествен по орнаментике и серебряный панагиар конца XV — начала XVI в. из Новодевичьего мо-

стр.237

настыря: медальоны святых на оборотной его стороне помещены на фоне ажурного восточного орнамента в виде тех же вьющихся спиралью побегов с утолщением и с миндалевидной фигурой в центре каждого промежутка между медальонами.

Еще три панагиара, близких к белозерским и загорским, оказались в Румынии37. Их объединяет с московскими совершенно одинаковая орнаментика обрамлений и подзоров из сплетенных спиралей, а также аналогичное по композиции изображение Вознесения. Та же орнаментика использована и в остальных компонентах панагиаров — на кивориях над Троицей и Деисусом (на панагиарах из Бистрицы и Тисмана). Близость румынских панагиаров к московским исключает, нам кажется, румынское происхождение первых, хотя отдельные части их, судя но резко отличающейся орнаментике, сделаны на месте. Скорее всего все три панагиара попали в Молдову из Москвы и там были отчасти переделаны румынскими мастерами.

Стилистически близкая орнаментика представлена на серебряной чаре из Оружейной палаты. Чара имеет овальную форму с широкой ажурной ручкой38; по венцу чары идет надпись: «Божиею милостию црь и великий князь Иван Василъевичь гсдарь всея Руси Владимерьский, Московский, Ноугородский, црь Казанский и Астраханский, гсдарь Псковский и иных многих». Памятник относится к началу второй половины XVI в. (во всяком случае, не выходит за рамки времени между концом 50-х и началом 80-х годов XVI в.).

Для нашей темы важна ручка чары. Семилопастный ободок ручки39, изображающий змею, обрамляет сложное орнаментальное построение, в основе которого — хорошо знакомая нам восточная орнаментика. Ободок заполнен несколькими симметрично вьющимися и пересекающимися тонкими двойными стеблями с прихотливо извивающимися ответвлениями и мелкими отростками-завитками с обычными утолщениями. Следует отметить, что орнаментация внутренней поверхности чаши (в виде плетенки с растительными побегами) резко отличается от орнаментации ручки.

В связи с панагиарами и

чарой следует рассмотреть еще один замечательный памятник московского

ювелирного искусства середины XVI в. — так называемую шапку царскую Казанскую,

сделанную в Москве по указу Ивана Грозного для последнего хана

Эдигера—Ядыгара—Мухаммеда, астраханского царевича, посаженного на ханский

престол в Казани после переворота 9 марта

Нам особенно интересен второй ярус пластинок; они также имеют многолопастный контур и воспроиз-

стр.238

водят пышный цветок. Пластинки заполнены паутиной ажурного (прорезного) растительного орнамента в виде вьющихся спиралью стеблей с ответвлениями и с множеством мелких отростков-завитков, тождественных орнаментике описанных панагиаров и чары. Орнаменты, заполняющие пластинки нижнего и верхнего ярусов (в виде плетенки и растительных побегов), резко отличаются. Таким образом и в этом ювелирном произведении сочеталась различная орнаментика; соблюден был и принцип двухплоскостной декоровки (пластинки помещены на углубленном фоне).

Общие черты изученных нами произведений деревянной резьбы и ювелирного дела позволяют рассматривать их как единую стилистическую группу памятников, близких и хронологически: все они относятся ко времени около середины XVI в. и носят признаки одной художественной школы, связанной, вероятно, с одной художественной мастерской, может быть, с мастерской Оружейной палаты в Москве.

Аналогичная орнаментика

встречается и на окладах: икон Бориса и Глеба XIV в. из Новгородского музея

(оклад, несомненно, XVI в., рис. 8, 1)41, Владимирской

богоматери (в Оружейной палате) и Кирилла из Кирилло-Белозерского монастыря

(рис. 9, 1)42. Штамп, которым выполнены чеканные орнаменты окладов

всех трех икон, воспроизводит тот же сплошной ковровый восточный узор,

состоящий из вьющихся спиралью стеблей, размещенных или раздельно (на иконе

Бориса и Глеба), или переплетающихся (на иконе Владимирской богоматери), точно

так, как на описанных панагиаре и окладе евангелия

Наконец, мы вправе

привлечь и произведения живописи. На нижней пелене фресковой росписи

Благовещенского собора Московского Кремля, выполненной Феодосием в

Особый характер эта

восточная орнаментика приобрела на некоторых других памятниках ювелирного

искусства, среди которых выделяется шлем Ивана Грозного с русской надписью:

«Шелом князя Ивана Васильевича великого князя, сына Василиа Ивановича Господаря

всеа Руси самодержча»44. Судя по термину «князь», шлем,

изготовленный для взрослого человека, был выполнен незадолго до

стр.239

сами, заполненными орнаментом в виде растительных побегов, образующих миндалевидные обрамления. Ниже идет горизонтальная полоса «эпиграфического» орнамента, т. е. орнаментального подражания надписи арабскими буквами, и узкая полоса с приведенной надписью; под ней протянута полоса орнамента, представляющего собой вариант мотива сплетенных пальметок, между которыми помещен цветок тюльпана (рис. 11). Орнамент этот — не рельефный: он выполнен золотой насечкой. Плоскостность его придала ему графический характер, что сближает орнаменты шлема с московской первопечатной графикой XVI в., в которой также встречается стилистически близкая орнаментика в виде различных растительных разводов с широкой листвой. В этом отношении особенно показательна заставка и инициал из анонимного евангелия начала второй половины XVI в., хранящегося в Публичной библиотеке (Ленинград)45. В качестве параллелей такой графической трактовки можно указать и еще на несколько ювелирных изделий с подобной орнаментикой в виде вьющихся спиралью тонких стеблей с утолщениями и отростками; орнамент этот выгравирован на старой части оклада иконы Богородицы Умиления (из ризницы Кирилло-Белозерского монастыря)46 и на старой части оклада иконы Благовещения (из Оружейной палаты)47. В таком виде и этот орнамент встречается в московской первопечатной графике48, в которой изучаемая орнаментика вообще представлена довольно разнообразно, хотя и известна пока лишь по немногим изданиям второй половины XVI в.

Судя по всем этим довольно многочисленным памятникам деревянной резьбы и ювелирного дела, интересующая нас орнаментика, своеобразная по формам и характеру стилизации49, была очень популярна в московском декоративном искусстве отчасти уже в XV, но главным образом в XVI в.

Из всех привлеченных

памятников определенно датированы пять: оклад евангелия

Вероятнее всего, что

царские врата из Ивановского и пара врат из Боровского монастырей, попав туда в

качестве «царской дачи», относятся еще к 30-м годам XVI в., когда, в частности,

Кириллов монастырь становится ружным царским богомольем, иначе говоря, к концу

царствования Василия III (умер в

стр.240

тие (рождение Ивана) другие современники, как видно, стремились приписать молитвам Пафнутия, на чем, например, впоследствии настаивал рязанский епископ Леонид в своей челобитной от 1584—1585 гг. царю Федору Ивановичу54. По всей вероятности, из кругов Боровского же Пафнутьева монастыря вышел любопытный памятник политической литературы XVI в. — панегирик Василию III55; значение этого произведения на фоне оппозиции царю, возникшей тогда в связи с его политическими неудачами и вступлением вторично в брак, не мог не оценить Василий III.

Так или иначе, царские врата из Ивановского и Боровского монастырей, а также идентичные с ними Новгородские царские врата вряд ли выходят за пределы первой половины XVI в., но скорее всего относятся, полагаю, ко времени Василия III.

Царские врата из

Кирилловского монастыря, представляющие собой дальнейшее развитие первоначальной

композиции и усложнение ее, мы склонны, исходя из их сложности, датировать

более поздним временем. Наличие некоторых параллелей их орнаментики среди

памятников середины XVI в. (например, привлеченное выше «царское место» Ивана

Грозного

Во всей этой серии

памятников деревянной резьбы Ростовские царские врата

К первой половине XVI в. можно отнести оба панагиара из ризницы Кирилло-Белозерского монастыря56 и близкую им по орнаментике чару из Оружейной палаты, а также привлеченные выше старые оклады икон, находящие себе близкие аналогии в книжной графике того времени.

Перед нами прошла целая серия произведений деревянной резьбы ювелирного дела XV—XVI вв., в украшении которых широко использована восточная орнаментика. В художественном отношении они представляют собой единую группу памятников, ясно выделяющуюся на фоне всего декоративного искусства средневековой Москвы.

Это обстоятельство уже довольно давно обратило на себя внимание, но по существу до недавнего времени никакого объяснения ему дано не было, если не считать вскользь брошенного А. М. Павлиновым замечания (по поводу Ростовских врат) о некотором сходстве этой резьбы с «рисунком кавказских рукописей и крымской орнаментикой»57. Впервые специально этим материалом (хотя и не в полном объеме) занялся А. И. Некрасов, связавший происхождение описанной орнаментики на московской почве, в частности в деревянной резьбе, с искусством Золотой Орды58. Если и раньше указывалось на восточный характер этой резьбы, то, по словам автора, «теперь мы можем утверждать, что этим Востоком были татары»59, имея в виду культуру именно Золотоордынского Поволжья.

Однако бросается в глаза существенное противоречие в концепции А. И. Некрасова. Дело в том, что те четыре русские памятника восточного характера, которыми оперирует автор и к которым можно присоединить.

стр.241

множество других, относятся ко времени не ранее второй половины XV в., а большей частью — к первой половине XVI в., т. е. к тому времени, когда не только почти прервались связи Москвы с Золотой Ордой, но и сама Золотая Орда, как политическая организация, как государство, захиревшее еще в конце XIV в., вовсе прекратила свое существование60. Понятно поэтому, почему те немногие аналогии из приволжских золотоордынских городов (Сарая-Бату и Сарая-Берке), которые привлекает автор, относящиеся ко времени расцвета этих горородов (XIII и первая половина XIV в.), намного древнее соответствующих русских памятников; уже по одному тому они мало объясняют появление на русской почве восточной орнаментики. Не больше вносят ясности в дело и ссылки автора на татарские термины оружия, тканей, одежд и предметов утвари, бытовавших в московской феодальной среде и, тем более, на некоторые татарские термины изделий русского художественного ремесла (например, басменные изделия). Все эти термины проникли в Москву вместе с восточной торговлей, снабжавшей московские социальные верхи дорогими персидскими тканями, восточными пряностями, парадным оружием и пр. Но все это не столько золотоордынского производства, сколько результат транзитной торговли, шедшей по территории, подвластной Золотой Орде. Но, помимо того, нет никаких оснований не только полностью, но и преимущественно связывать с золотоордынской торговлей этот восточный импорт: начиная с XIV в. немалую долю, а с XV в. даже большую часть этого восточного импорта «татарских» вещей следует отнести уже за счет торговли с Персией, шедшей через города Закавказья, отчасти за счет «сурожской» торговли61, т. е. торговли с городами Крыма, также в основном транзитной. Так что проникновение изделий восточного ремесла через золотоордынские города на Русь еще ровно ничего не объясняет в генезисе того стиля деревянной резьбы и ювелирных изделий, который распространился в московском искусстве XV—XVI вв. и некоторые памятники которого рассмотрены выше.

Золотоордынское происхождение этой орнаментики на московской почве еще и потому маловероятно, что в самой Золотой Орде (имея в виду ее поволжскую область) художественная культура так и не получила самостоятельного развития. Вещи, происходящие из обоих Сараев, носят ясно выраженные черты заимствования (прежде всего из Средней Азии — Хорезма), как, например, это убедительно показано А. Якубовским на столь массовом материале, как поливная керамика62. Еще Пушкин отметил, что татары, «завоевав Россию, не подарили ей ни алгебры, ни Аристотеля»; не подарили татары и искусства.

Исключена зависимость изучаемой орнаментики на московской почве и от искусства культурной наследницы Золотой Орды — Казанского царства (XV—XVI вв.), хотя и находившегося в то время в оживленных связях с Москвой — политических и торговых.

В этом смысле очень показательна орнаментика на татарских надгробных стелах XVI — начала XVII в., несомненно восходящая к растительной орнаментике еще золотоордынских времен63. Но под резцом татарских мастеров XVI в. она приобрела крайнюю дробность и измельченность форм и совершенно специ-

стр.242

фический облик: в разработке золотоордынского художественного наследия искусство казанских татар пошло, по-видимому, своим особым путем, далеко уклонившимся от той линии развития, которая привела к восточной орнаментике в ее московской переработке.

И если все же некоторые, указанные А. И. Некрасовым, золотоордынские аналогии и сохраняются в силе (таков орнамент, аналогичный изразчатому поясу дворца Дмитрия в Угличе середины XV в.)64, то куда более многочисленные и более близкие аналогии и точки соприкосновения можно указать в Закавказье и отчасти в тех странах, позднесредневековое искусство которых развивалось в тесной связи, верней в зависимости, от культуры Закавказья: имею в виду Малую Азию и Крым.

Мотив вьющихся спиралью стеблей с ответвлениями — еще античного происхождения; в очень реалистическом виде он характерен для раннесредневекового искусства — сасанидского и восточновизантийского: наконец, начиная приблизительно с XI в., он начал приобретать отвлеченный, чисто орнаментальный характер65. В XII—XIII вв. такого рода орнаментика на Ближнем Востоке становится очень популярной, особенно в архитектурной декорировке Армении. Именно под резцом армянских мастеров этот растительный мотив получил блестящее развитие, в чем убеждают многочисленные памятники XII—XIII вв.66 Ту же орнаментику часто можно наблюдать и в армянской книжной миниатюре того времени67, и в одновременном грузинском художественном чекане68. Помимо Армении к Грузии, интересующий нас орнамент характерен и для прикладного искусства XII—XIII вв. соседней Персии (в ювелирном деле и в книжной миниатюре)69, Месопотамии70, а затем он распространился и в Средней Азии. Правда, орнаментация, представленная на этих памятниках в совершенно развитом и законченном виде, еще далека от той стилизации и отвлеченности почти что геометрического узора, которую приобрела эта орнаментика в Москве. Но такова была судьба ее не только здесь, но, по-видимому, и в самой Армении71, и особенно в Малой Азии, а через нее и в Крыму.

В этом отношении очень показателен другого рода памятник — упомянутые украшения на поясных наконечниках XIV или, вернее, XV в., найденные при раскопках могильника близ ст. Белореченской на Кубани, но армянские по своему происхождению (рис. 6, 2, 3)72. Орнамент этих наконечников уже полностью утратил реалистический характер и превратился в чисто орнаментальный узор, притом абсолютно тождественный по своему характеру орнаментации русских панагиаров и близкий к орнаменту царских врат Боровского монастыря и других, им подобных.

Последующие века легли черной полосой в жизни стран Закавказья: монгольское иго, разорившее эти страны и постепенно уничтожившее самостоятельность армянских и грузинских феодальных княжеств, нашествие вторгшихся из Средней Азии племен кара-коюнлу (черного барана), затем в конце XIV — начале XV в. опустошительное нашествие Тимура, в XV в. новые нашествия племен кара-коюнлу и ак-ко-юнлу (черного и белого барана), наконец, в начале XVI в. захват большей части Закавказья Персией, а западных его районов Турцией — все это привело к застою и упадку. Только в северном Азербайджане

стр.243

после распада в 40-х годах XIV в. государства ильханов (монголов) окрепло и обеспечило себе независимость мусульманское государство Ширван со столицей в Шемахе. И лишь там в XV в. возродилось монументальное строительство, выдающимся памятником которого является обширный дворцовый комплекс в резиденции Ширвашнахов в Баку. Интересующая нас орнаментика широко представлена в декорировке дворца в Диван-хане (конец XV в.), Тюрбе (1435—1436), восточных ворот (1585—1586)73. Правда, растительная форма — вьющиеся спиралью тонкие стебли с утолщениями и отростками — здесь сильно орнаментализована и превратилась в ковровый узор, плотно заполняющий панно на портале или нише, но тем больше напоминает эта декорировка орнаментику на изделиях московских мастеров74.

В других странах Закавказья — в Армении и Грузии — монументальное строительство почти прекратилось. Для художественного творчества народа оставались лишь некоторые виды прикладного искусства, например книжная миниатюра.

Именно в области прикладного искусства удерживалась и занимающая нас орнаментика в виде вьющихся спиралью стеблей с «глазком» пли каймы в виде гирлянды пересекающихся полукруглых жгутов, завершенных пальметками. Но теперь эта орнаментика выступила в несколько модифицированном виде, еще более упрощенном и геометризированном.

Один из памятников такого

рода был приведен выше: это белореченские поясные наконечники. Присоединим к

ним близкие по орнаментике бронзовые изделия XV—XVI вв., происходящие из

смежных районов Персии75, и изделия грузинского художественного

чекана XV— XVI вв.; орнаментика некоторых из них особенно близка московским

памятникам76. Далее сошлемся на миниатюры армянского евангелия XVI

в., найденного X. И. Кучук-Иоаннесовым в г. Григориополе быв. Херсонской губернии77,

куда рукопись попала, вероятно, из Крыма, вместе с той частью армян, которая

после завоевания полуострова турками в

Заставки этой рукописи дают не только знакомый нам орнаментальный мотив вьющихся спиралью стеблей с широкими листочками, прижатыми к стеблю (на московском орнаменте они превратились в утолщения), но и знакомую нам по русским царским вратам компоновку этого орнамента, окружающего среднюю многолопастную часть заставки78 (в русских вратах соответствующее место заняли киотцы, см. рис. 2). Композиция там и здесь совпадает полностью. Отличие от русских памятников заключается лишь в меньшей степени геометризации и еще некоторой реалистичности (например, в центре каждой спирали на заставке помещены яркие цветочки); отчасти это может быть объяснено самой художественной природой памятников: в одном случае перед нами многокрасочная миниатюра, в другом — деревянная резьба. Однако указанные отличия не могут заслонить стилистическую связь этих двух памятников —

стр.244

армянского и московского.

Не менее ясно ощущается такая связь и из приведенного сравнения оклада иконы

Кирилла с резными деревянными дверями

В поздней редакции ту же

орнаментику мы встречаем и в монументальном искусстве Крыма. Наиболее ранний

пример сплошного узора из тонких вьющихся спиралью ветвей дает михраб мечети

Узбека

На боковых плоскостях портала того же дюрбе, по сторонам от ниш, встречаем и мотив пальметок в обрамлении сложного контура (рис. 12). Орнамент этот не только по своему построению, но и по рисунку очень напоминает графический узор на шлеме Ивана Грозного. Наконец, заднюю плоскость портала дюрбе Хаджи-Гирея, над входом, заполняет надпись на фоне вьющихся стеблей с ответвлениями в виде завитков и с утолщениями. Но этот мотив по своей трактовке еще близок к орнаментам XIII—XIV вв.

Однако следует отметить, что вся эта своеобразная орнаментика из Крыма, представленная, как видим, довольно многочисленными памятниками XIV—XVI вв., выработана была отнюдь не на почве самого Крыма: своим появлением она обязана была тесным связям с сельджукскими городами Малой Азии88. Именно сельджукские мечети XIII—XIV вв. с их богатейшим декоративным убранством послужили источником орнаментального творчества крымских резчиков по камню.

Важно отметить, вопреки мнению А. С. Башкирова, что нет никаких оснований связывать распространение этой орнаментики в Крыму специально с татарами89, ибо «крымско-сельджукская» декорировка в одинаковой степени была свойственна в то время и татарским мечетям, и армянским храмам, и греческому дворцу, и европейской синагоге, точно так же, как творцами великолепного декоративного убранства сельджукских мечетей XIII—XIV вв. в Малой Азии не были собственно

стр.245

сельджуки — недавние кочевники. Само сельджукское искусство на почве Малой Азии во многом объясняется искусством Закавказья, в частности, во многом обязано армянским мастерам — зодчим и каменотесам, воплотившим в так называемом сельджукском искусстве свою веками слагавшуюся художественную культуру; в отдельных проявлениях оно полностью возникло на почве Армении и армянских областей Малой Азии90.

Через сельджукскую Малую Азию это искусство Закавказья воспринято было и в Крыму, но получило там несколько приглушенный, провинциальный отклик. Вот, кстати сказать, почему появление восточной орнаментики в Москве трудно связывать с Крымом, хотя сношения с ним в XVI в. были довольно оживленные.

Каковы пути проникновения

всей этой восточной орнаментики в Москву? Большинство рассмотренных русских

памятников, происходящих главным образом из Кирилло-Белозерского и Боровского

монастырей, поступали туда в качестве вкладов, преимущественно от

представителей боярских родов и служилой знати. Возможно, что существовала

персональная связь вкладчиков этих монастырей с Закавказьем или с Персией в

виде участия их в дипломатических сношениях или торговле. Однако выяснить этот

факт почти невозможно из-за отсутствия соответствующего материала: вкладные

книги XVI в. по Кириллову монастырю, хотя и наиболее изученному, остаются

неизданными, а по Боровскому монастырю, по-видимому, не сохранились. Но если и

можно было бы установить персональные связи с Закавказьем того или иного

ктитора, мы ничуть не приблизились бы к решению вопроса, так как все равно

отсутствуют какие-либо данные, позволяющие связать ту или иную вещь с

определенным вкладчиком. При этом надо иметь в виду, что основным ктитором

Кирилло-Белозерского монастыря в XVI в., столь щедро обогатившим его, был сам

царь Иван Грозный, жертвовавший туда и деньги, и угодья, и предметы церковного

обихода для украшения храмов, построенных главным образом при нем же91.

Монастырская опись

В этой связи следует напомнить отмеченное выше обстоятельство: большинство изученных царских врат настолько похожи друг на друга, если не сказать — тождественны, что, естественно, вызывают предположения, что все они вышли из одной мастерской, выполнившей целую серию однородных изделий. Такая мастерская, возможно, существовала при Оружейной палате, изделия которой (церковного назначения) затем раздавались по монастырям и церквам в качестве вкладов. Царские посещения монастырей обычно сопровождались такого рода вкладами. В Кириллов монастырь они были особенно обильны, но вряд ли был обойден и Боровский монастырь, царские посещения которого также засвидетельствованы источниками93. Так, и в Боровском монастыре могли появиться вещи, идентичные кирилло-белозерским.

В такой своего рода центральной художественной мастерской могли,

стр.246

во-первых, работать

мастера, сами побывавшие в восточных странах и привезшие в Москву изделия с

полюбившейся им орнаментикой, которую они затем и использовали в своем

творчестве. Известны московские иконописцы и другие мастера церковного дела,

посылавшиеся в Грузию в конце XVI и в XVII в., о чем упоминалось выше; ими

дорожило московское правительство и неоднократно требовало их возвращения домой94.

Не исключено, что такие поездки имели место и ранее, на протяжении всего XVI

в., ибо дошедшие до нас на этот счет сведения отнюдь не исчерпывающие. На

вероятность таких поездок указывает приводившееся выше сообщение о московском

ювелире, работавшем в

Во-вторых, непосредственным источником ближневосточной орнаментики в московской среде могли служить те художественные изделия, которые в большом числе попадали в XVI в. в Москву из Закавказья, в частности из Грузии и из Азербайджана, торговля с которым была в XVI в. очень оживленной: путь в Шемаху, столицу Ширвана, а оттуда в Персию в то время хорошо знали русские торговые люди96. Достаточно вспомнить относящиеся сюда слова Генриха Штадена: «Персия — кизильбаши, Бухара, Шемаха — все эти страны постоянно торгуют с русской землей. Обычный их товар — золотые изделия, разных сортов шелковые ткани, пряности и многое другое»97.

В-третьих, очень вероятен

и специальный привоз в Москву из стран Закавказья различных графических

материалов в виде образцов художественных изделий или по крайней мере альбомов,

подобных тем западноевропейским «тетрадям рисунков с листьями, арабесками и

тому подобным», которые в

Появлению в Москве вещей с восточной орнаментикой способствовал, вероятно, и «Арменский двор», существовавший в Москве во второй половине XVI в.100

Так или иначе, ближневосточная орнаментика получила в московском искусстве XVI в. довольно широкое. распространение, стала предметом своего рода моды. Применение этой орнаментики отнюдь не ограничивалось деревянной резьбой: те же мотивы мы встречаем и в ювелирных изделиях, и в архитектурной декорировке; определенное отражение, хотя, может быть, и мимолетное, это получило и в московском первопечатном деле101.

Русские мастера отнюдь не копировали иноземные образцы, не механически переносили в Москву ближневосточный орнамент: они своеобразно перерабатывали его и придавали ему специфический облик сплошного узорочья, уже полностью утратившего связь с растительной формой, еще живой в искусстве Закавказья и Персии XVI в., но оказавшейся чуждой московской художественной школе. Московские памятники дают последу-

стр.247

ющее и последнее звено в развитии этого узорочья, но уже на русской почве. Ближневосточная орнаментика в Москве не пережила XVI столетие: к концу века она стала анахронизмом, но отзвуки ее, хотя и глухие, продолжают ощущаться и в следующем столетии: элементы ее, хотя и по-новому, постоянно встречаются в резьбе XVII в.102

Так намечается одно из интересных явлений в московской художественной жизни XVI в., обязанное культурным связям со странами Ближнего Востока и особенно с Закавказьем. Эти связи, несомненно обогатили слагавшееся под эгидой Москвы русское национальное искусство.

Сноски

1 Известно, что присылки московских художников и ювелиров настойчиво

добивались в Закавказье (М. Полиевктов. Новые данные о московских

художниках XVI— XVII вв. в Грузии. Тбилиси, 1941) и Крыму. Дипломатическая

переписка Москвы и Крыма содержит обращение к Ивану III хана Менгли-Гирея с

просьбой прислать ему для каких-то весенних праздников «в два ведра доброво

дела серебряны чары да наливки серебряны... У нас так сделати мастера доброво

не добыти, а у тебя, у брата моего, такие есть» (см.: Сб. РИО, т. XLI, стр.

220). В двух документах упоминается «Обакумка серебряный мастер», работавший в

Кафе в начале XVI в. (Сб. РИО, т. XCV, стр. 414).

2 «Посольство кн. Мышецкого и дьяка Ключарева в Кахетию. 1640—1643».

Тифлис, 1928, стр. 158—161.

3 В

4 В

5 В

6 В

7 Например, в

8 Чуть ли не ежегодно, с оказией или специально, посылались субсидии

на Афон, в Царьград, Солунь, Синай, в Крым и т. д. См.: Сб. РИО, т. XCV,

стр. 106, 128, 431; Сб. РИО, т. LIX, стр. 224, 231, 260; ПСРЛ, т. VIII, стр.

233, 247; ПСРЛ, т. VI, СПб., 1846, стр. 41—42; т. XIII, стр. 126—127, 310,

407—408. Другие факты см.: Н. В. Синицына. Указ. соч. ВВ, XXVI, стр.

116— 121. О существовании в Крыму греческих монастырей в районе Бахчисарая и

около Балаклавы, ежегодно получавших, начиная с 80-х годов XVI в., если не

раньше, «ружные деньги» от московского правительства, сообщает список с

жалованной грамоты, данной этим монастырям в 7107 (1599) г. со ссылкой на

предшествующую жалованную грамоту царя Федора Ивановича (издана: А. Л. Бертъе-Делагард.

К истории христианства в Крыму (мнимое тысячелетие), ЗООИД, XXVIII, 1910,

стр. 73— 74; ср. документ

9 См.: М. А. Полиевктов. Экономические и политические

разведки Московского государства XVII в. на Кавказе. Тифлис, 1932, стр. 23,

примеч. 35.

10 С. Белокуров. Сношения России с Кавказом, вып.

11

12 Ср.: М. Полиеектов. Новые данные..., стр. 20, 21.

13 См.: М. Н. Сперанский. История древнерусской литературы,

московский период. М., 1921, стр. 95 и сл.; А. И. Соболевский. Южнославянское

влияние в русской письменности в XIV—XV вв. СПб., 1894.

14 См.: А. И. Некрасов. Очерки по истории древнерусского

зодчества. М., 1936, стр. 198.

15 Эти царские врата были вывезены из Боровского монастыря П. Д.

Барановским и хранятся в Музее с. Коломенского под Москвой (филиал ГИМ).

16 И. А. Орбели. Мусульманские изразцы. Пг., 1923, стр. 14 и

сл., особенно 20.

17 И. А. Орбели. Проблема сельджукского искусства. «Труды III

МКИИА», т. I. Л., 1939, стр. 150—154.

18М. Т. Преображенский. Памятники древнерусского зодчества в

пределах Калужской губернии. СПб., 1891, стр.

19 А. А. Бобринский. Народные русские деревянные изделия,

вып. XII. M., 1914, табл. 180, 1. Деталь тех же врат, однако, в не

совсем точном рисунке издана; Л. В. Далъ. Обзор русского орнамента.

«Зодчий», 1877, № 9-

20 Д. К. Тренев. Иконостас Смоленского собора Московского

Новодевичьего монастыря. М., 1902, рис. 43, стр. 43. Ср.: А. М. Павлинов. История

русской архитектуры. М., 1894, стр. 224.

21 Без коруны, которая, по-видимому, давно утрачена; она уже

отсутствует на старой акварели А. Мартынова, воспроизведенной в книге Д. К.

Тренева (Д. К. Тренев. Указ. соч., рис. 43).

22 Именно 2 1/2 X 1 1/4 аршина, т. е. 1,775 X X

23 В дальнейшем этот художественный принцип был унаследован

московским декоративным искусством XVII в.

24 А. А. Бобринский. Народные русские..., табл. 108, 3. Врата

ныне хранятся в музее г. Кириллова.

25 Н. Никольский. Указ. соч., т. I, вып. 1, стр. 204—206. В

издании А. А. Бобринского указано, что врата происходят из придела

Феодора Стратилата.

26 См. нижнюю обвязку — полувалик «царского места»

27 Высота врат —

28 «Русские древности по снимкам И. Ф. Барщевского», изд.

Строгановского художественно-промышленного училища [б. г.], л. 139.

29 Остальная резьба представляет типичные «фряжские травы». См.:

«Древности Российского государства; памятники древнего русского зодчества». M.,

1853, отд. VI, л. 5.

30 Изразец издавался неоднократно. См.: «Русские древности по

снимкам И. Ф. Барщевского», л. 89; А. В. Филиппов. Древнерусские

изразцы. М., 1938, табл. I.

31 «Русские древности по снимкам И. Ф. Барщевского», л. 67; Я.

Макаренко. Путевые заметки и наброски о русском искусстве, вып. 1.

Белозерский край [СПб.], 1914, стр. 13 и рис. 23.

32 Из бывшей синодальной библиотеки, ныне в Государственной

Оружейной палате.

33 «Русские древности по снимкам И. Ф. Барщевского», л. 62.

34 Исключение составляет створка, круг которой целиком заполнен

изображением Вознесения.

35 К. А. Ракитина. Группа серебряных украшений из кубанских

могильников XIV—XV вв. «Труды Отдела истории культуры и искусства Востока Государственного

Эрмитажа», т. III. Л., 1940, стр. 212 и сл, табл. II, 4, 5.

36 Т. В. Николаева. Произведения мелкой пластики XIII—XVII

вв. в собрании Загорского музея. Каталог. Загорск, 1960, стр. 215—218 (№ 96),

стр. 58, 230—233 (№ 102); она же. Прикладное искусство. В кн.:

«Троице-Сергиева Лавра. Художественные памятники». М., 1968, стр. 147, рис.

183; она же. Древнерусская мелкая пластика XI—XVI вв. М.,

37 Один из них — в монастыре Снагов (дар жупана Драгича Винтилеску в

38 «Опись Оружейной палаты», ч. II, кн.

39 По своему контуру он очень напоминает кокошник царских врат

Кирилловского монастыря.

40 «Опись Оружейной палаты», ч. I, 1884, № 65, стр. 28—29; рисунки,

т. I, табл. 3.

41 Восточный узор здесь уже частично переработан и начал походить на

«фряжские травы». Четкой системы вьющихся стеблей с ответвлениями здесь уже

нет.

42 Н. Никольский. Указ. соч., т. I, фронтиспис.

43 Памятники ныне хранятся в Государственном Эрмитаже. Дата

содержится в надписи на дверях. См.: Хр. Кучук-Иоаннесов. Старинные

армянские надписи и старинные рукописи в пределах Юго-Западной Руси и в Крыму.

Древности Восточные. «Труды МАО», т. II, вып. 3, 1903, стр. 69, рис. 15.

44 Хранится в музее Стокгольма, куда попал после 1611—1612 гг. А.

А. Бобринский. Шлем Ивана Грозного. ЗРАО, X, вып. 1—2, 1893, стр. 316—321.

45 А. И. Некрасов. Ориентализмы в первопечатном московском

орнаменте. Труды секции искусствознания. Институт археологии и искусствознания.

РАНИОН, IV, 1929, стр. 330, рис. 1.

46 «Русские древности по снимкам И. Ф. Барщевского», л. 35.

Пышный чеканный оклад, богато украшенный драгоценными камнями и вставными

гравированными изображениями, относится к

47 «Опись Оружейной палаты», ч. I, № 32, стр. 32; рисунки, т. I,

табл. 29; сама икона — XV в., новый оклад относится к XVII в.

48 В Часовнике 1565 и

49 В литературе ее обычно называют арабесками. Однако этот термин

крайне неопределенен, а по существу, как увидим, искажает суть дела; поэтому я

здесь предпочел от него отказаться.

50 Б. Эдинг. Указ. соч., стр. 68—70.

51 Н. Никольский. Указ. соч., т. I, вып. 1, стр. 29, 30, 250,

251.

52 Там же, стр. 251.

53 Н. Никольский. Указ. соч., т. I, вып. 1, стр. 31;

вып. 2, стр. 158.

54 «Преподобного Пафнутия чудотворца, по прошенью его и по моленью дал

Бог деду твоему наследника царствию вашему отца твоего, нашего государя царя и

великого князя Ивана Васильевича всеа Руси, а приемник его был во святой купели

Касьян Босой, ученик Пафнутия чудотворца и собеседник старцу Иосифу

преподобному, да Даниил архимандрит малой Переславской, ученик Пафнутия

чудотворца». АИ, т. 1, № 216, стр. 410.

55 M. Н. Тихомиров. Новый памятник Московской

политической литературы XVI в. «Московский край в его прошлом», ч.

56 В связи с датировкой панагиаров следует заметить, что композиция

Покрова на одном из них находит себе довольно близкую аналогию в

соответствующей композиции на панагиаре из ризницы Софийского собора в

Новгороде; надпись на крышке панагиара содержит дату: 6944 -

57 А. М. Павлинов. Древности Ярославские и Ростовские. «Труды

VII АС», т. III, 1892, стр. 42; он же. История русской архитектуры. М.,

1894, стр. 225.

58 А. И. Некрасов. Татаризм в русской орнаментике

XV—XVI вв. «Slavia», 1930, IX, вып. 1, стр. 145, 147, 148.

59 Там же, стр. 147.

60 В. Греков, А. Якубовский. Золотая Орда. Л., 1937,

стр. 62, 73, 74.

61 В. Е. Сыроечковский. Гости-сурожане. М.— Л., 1935,

стр. 53 и cл.

62 А. Ю. Якубовский. К вопросу о происхождении ремесленной

промышленности Сарая Берке. Л., 1931, стр. 13, 14, 25, 28 и сл., 47.

63 Некоторые из них изданы. См.: Али-Рахим. О двух

татарских надгробных памятниках XVII в. «Материалы по охране и реставрации

памятников ТССР», вып. III. Казань, 1929, стр. 16 и табл. перед титулом, табл.

2; П. Дулъский. Несколько слов по поводу орнаментики татарских

памятников XVI— XVII вв. Там же, стр. 22, табл. 4; он же. Народное

искусство Татреспублики в сб.: «Художественная культура Советского Востока».

Л., 1931, стр. 79, 80, табл. XII, рис. 2. Для сравнения см. орнаментику

болгарских построек XIV в. «Казанский музейный вестник», № 5—6, 1920, стр. 16,

17, 44, 65 (рисунки В. И. Корсунцева).

64 А. И. Некрасов ссылается на изразец из раскопок Сарая-Бату

(Ф. В. Баллод. Старый и Новый Сарай — столицы Золотой Орды. Казань,

1923, стр. 54, табл. 24). Но и эта параллель, отвлекаясь от хронологии, может

быть принята лишь условно, так как нет уверенности, что этот изразец — местного

происхождения, а не привозной.

65 См., например: SPA, VI, табл. 1348.

66 Хорошими примерами являются: солея и тимпан арки монастыря

Имирзик на р. Гарни XIII в., хачкар

67 См., например: Древнеармянская миниатюра. Ереван, 1952, табл. 11,

13 (рукопись

68 Г. Н. Чубинашвили. Грузинское чеканное искусство с VIII по

XVIII в., т. I. Тбилиси, 1957; табл. 35, 42, 44, 60, 65, 76, 77, 86, 95, 117,

121, 131, 153, 160, 162, 163, 165; он же. Грузинское чеканное искусство.

Исследование по истории грузинского средневекового искусства, т. II

(иллюстрации). Тбилиси, 1959, фот. 66—70, 80, 81, 84, 206, 207, 227, 254, 341,

365, 381, 397, 398, 401—405, 408, 409, 412, 416—418, 422, 423, 432, 463, 479,

480. Орнамент в виде вьющихся спиралью и переплетающихся стеблей, а также миндалевидных

фигур с утолщениями представлен на многочисленных изделиях грузинского

художественного чекана в различных вариантах и модификациях. Московская

орнаментика находит себе здесь близкие прототипы (особенно см.: фот. 66, 67,

341, 402, 403, 423, 479). Г. Н. Чубинашвили считает, что в XII в. эта

орнаментика на произведениях грузинского художественного чекана является уже

«относительно поздним перепевом» (Г. Н. Чубинашвили. Грузинское чеканное

искусство с VIII по XVIII в. I, текст, стр. 563), а расцвет ее относит к X—XI

вв. (например, икона из Хопи. Там же, стр. 561., 564, 583). Однако такая

датировка ничем не обоснована; наоборот, распространение интересующей нас

орнаментики только начинается с XII в., в чем убеждает вся история ее развития

на Ближнем Востоке (правильнее датирует соответствующие памятники III.

Амиранашвили. Ш. Амиранашвили. Бека Опизари. Тбилиси, 1956, стр. 35).

69 Ювелирные произведения: SPA, VI, табл. 1336, 1357 В и др.; ср.:

SPA, IV, табл. 396, 397, 399; VI, табл. 1288, 1294—1296, 1306— 1311, 1315,

1316, 1318—1323. Книжная миниатюра: SPA, V, табл. 929а, 934, 935, 937а.

70 См., например: Sarre, E. Herzfeld. Archдeologische Riese im Euphrat und

Tigris-Gebiete, т. II,

1920, рис. 256, 259,

289; т. III, 1911, табл. V, VII, X, XC - XCII, XCVII,

ПС, IC, СП.

71 Превращение этой орнаментики в отвлеченный узор ощущается в

некоторых армянских памятниках уже XIII в. В качестве примера сошлемся на

упомянутый тимпан входа в ц. Григория

72 К. А. Ракитина. Группа серебряных украшений из кубанских

могильников XIV— XV вв. «Труды Отдела истории культуры и искусства Востока

Государственного Эрмитажа», т. III, 1940, стр. 212 и сл., табл. II, 4, 5.

73 Декорировка дворца Ширваншахов издавалась неоднократно: С. А.

Дадашев, М. А. Усейнов. Ансамбль дворца Ширваншахов в Баку. М., 1956; П.

Е. Пуколов. Орнаменты комплекса зданий дворца Ширваншахов в Баку. В сб.:

«Памятники архитектуры Азербайджана». Москва — Баку, 1946, стр. 37—42; Н.

Аскерова. Орнаменты ансамбля зданий дворца Ширваншахов в Баку (XV в.). Сб.:

«Искусство Азербайджана», VII. Баку, 1959, стр. 246—261. О дате Диван-хане см.:

Л. С. Бретаницкий. К вопросу назначения и датировки Диванхане «Искусство

Азербайджана», V, Баку, 1956, стр. 156—161.

74 Ср. оклад иконы Кирилла-Белозерского монастыря (рис. 11, 1)

с резьбой на фасадах Диван-хане (С. А. Дадашев, М. А. Усейнов. Указ.

соч., табл. 27, 33) или чеканный оклад иконы Вседержителя (рис. 10, б) с

резьбой портала на галерее Диван-хане (там же, табл. 35, 36, ср. табл. 72), или

орнаментальные круги на фресках Благовещенского собора в Кремле и собора

Новодевичьего монастыря с резными кругами на портале восточных ворот (там же,

табл. 74—76).

75 SPA, VI, табл. 1379 а (жаровня); ср. табл. 1394.

76 Г. Н. Чубинашвили. Грузинское чеканное искусство с VIII по

XVIII в., табл. 169, 177, 188; он же. Грузинское чеканное искусство, т.

И, 1959, фот. 489, 497, 498, 504, 506, 526, 529 (ср. 479), 538.

77 Х. И. Кучук-Иоаннесов. Указ. соч.; Древности восточные.

ТМАО, т. II, вып. 3, 1903, стр. 57, рис. 11, 12.

78 Источники этой композиция заставки не трудно выяснить: заставки

воспроизводят хозяйственные или только декоративные ниши (патуhаны) с

наличником, украшенным богатой резьбой, очень распространенные в жилой

архитектуре средневековой Армении и Азербайджана, особенно хорошо известные по

богатым жилым домам XII— XIII вв. в Ани (см.: Н. Я. Марр. Указ. соч.,

табл. LIII, стр. 107). Иначе говоря, таким источником являлась архитектурная

декорировка средневекового Закавказья.

79 Издан, но неудовлетворительно: А. С. Башкиров. Сельджукизм

в древнем татарском искусстве. «Крым», № 2, 1926, стр. 114, рис. 13.

80 А. С. Башкиров. Художественные памятники Солхата. «Крым»,

№ 1, 1927, стр. 135, рис. 9. Лучшее воспроизведение: В. Д. Смирнов. Археологическая

экскурсия в Крым летом

81 А. С. Башкиров. Сельджукизм..., рис. 16 (стр. 118).

82 А. Д. Якобсон. Армянская архитектура в Крыму. ВВ, VIII,

1955, рис. 6 (к стр. 177).

83 И. Н. Бороздин. Солхат. «Новый Восток», № 13-14,

1926, стр. 281, рис. 5; А. С. Башкиров. Художественные памятники...,

стр. 137, рис. 10.

84 А. М. Павлинов. Указ. соч., л. 67, рис. 7, 8, стр. 27. При

этом автор ошибочно относит портал к ц. Иверской Б. М. О портале см.

также: Н. С. Барсамов, А. Полканов. Феодосия. Прошлое города и

археологические памятники. Феодосия, 1927, стр. 34, 35. Рассуждения авторов о

каком-то «смешении стилей» являются, очевидно, недоразумением.

85 См. наш отчет о раскопках двора в

86 О. Акчокраклы. Новое из истории Чуфуткале. ИТОИАЭ, т. II,

1928, стр. 169, рис. 10; У. Э. Боданинский, Б. Н. Засыпкин. Чуфуткале.

ИТОИАЭ, т. III, 1929, стр. 178, рис. 12. Возможно, что плиты принадлежали

старой мечети, но датировка их XIV в. маловероятна: схематичность рисунка

скорее указывает на XV в.

87 Богатая декорировка портала дюрбе не издана. О постройке см.: Б.

Н. Засыпкин. Памятники архитектуры крымских татар. «Крым», № 2, 1927, стр.

125—127. Ср. тот же орнамент в упрощенном виде на татарском надгробии XV в. из

района Очакова (В. В. Латышев. ИАК, вып. 47, 1913, стр. 104, рис.

2, 3).

88 См.: А. С. Башкиров. Сельджукизм..., стр. 108 и сл.; он

же. Художественные памятники..., стр. 128—132.

89 А. С. Башкиров. Сельджукизм..., стр. 124, 125: по мнению

автора, это связано было«с той определенной общественно-политической ролью,

какую играли тюрки М. Азии в судьбах Крыма». В условиях этнической пестроты позднесредневекового

Крыма с богатой культурной традицией (до татарской) нет никаких оснований

ставить вопрос о приоритете татар в происхождении этого стиля в Крыму. Все дело

в живом повседневном общении — и торговом, и политическом, и сопутствующем ему

культурном общении с М. Азией — и с мусульманским Синопом, и с христианским

Трапезундом, в которое были вовлечены, помимо татар, и даже в большей степени,

чем они, и греки, и армяне, и евреи, и другие народности Крыма.

90 См. замечания Н. Я. Марра об армянских строителях

сельджукских мечетей. Н. Я. Марр. Указ. соч., стр. 36; И. А. Орбели. Проблема

сельджукского искусства. «Доклады III Международного конгресса по иранскому

искусству и археологии». М. Л., 1939, стр. 150—154.

91 Н. Никольский. Указ. соч., т. I, вып. 2, стр. 160—170.

92 Там же, т. I, вып. 1, стр. 33, 34.

93 В

94 М. Полиевктов. Новые данные о московских художниках...,

стр. 14, 15.

95 В качестве аналогии напомним тех русских литературных деятелей —

монахов, которые в XIV—XV вв. работали в Афонских монастырях (Афанасий Русин,

Ефрем Русин и др.). См. например: А. И. Соболевский. Указ. соч.,

стр. 28, 29.

96 М. В. Фехнер. Торговля Русского государства со странами

Востока в XVI в. «Труды ГИМ», вып. XXXI, 1956, стр. 25—34.

97 Г. Штаден. О Москве Ивана Грозного (записки

немца-опричника). М., 1925, стр. 116.

98 «Путешествие в Московию Рафаэля Барберини в

99 «Посольство стольника Толочанова и дьяка Иевлева в Имеретию

1650—1652 гг.». Тифлис, 1926, стр. 17,

100 АИ, II, 1841, стр. 19; Н. M. Карамзин. История

государства Российского, изд. Н. Эйнерлинга, т. X. СПб., 1843, стр. 155;

К. Н. Григоръян. Из истории русско-армянских культурных связей X—XVII вв.

«Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР»,

IX, 1953, стр. 335.

101 А. И. Некрасов. Ориентализм в первопечатном

московском орнаменте. РАНИОН, IV, 1930, стр. 329 и сл.; А. С. Зернова. Орнаментика

книг московской печати XVI— XVII вв. Альбом. М.,

102 См.: В. В. Суслов. Памятники древнерусского искусства,

вып. I. СПб., 1908, рис. на стр. 13, 18, 19, 20, табл. 10; вып. II, 1909, табл.

8; вып. III, 1910, рис. 39 и др. Особенно интересна «сельджукская цепь» на

царских вратах XVII в.; «Русские древности по снимкам И. Ф. Барщевского»,

л. 121; колл. И. Барщевского в ГИМ, А. 899, фот. № 2383—2388. Очень

показательны в этом отношении и царские врата конца XVI или рубежа XVI и XVII вв.

в Благовещенском соборе Сольвычегодска (сведения об этих царских вратах см.: Н.

Макаренко. У Соли Вычегодской. Пг., 1918, стр. 25—27 и рис. 12—14) и

орнаментация в виде миндалевидных рамок на «дыньках» западного портала и на

расписной пелене рядом с этим порталом в ц. Воскресения на Дебре

Иллюстрации

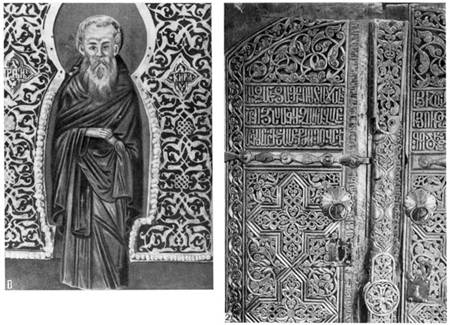

Рис. 1. Общий вид царских врат из Боровского Пафнутьева монастыря

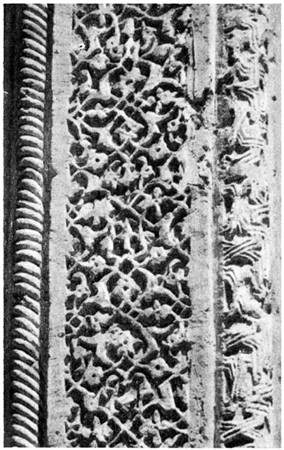

Рис. 2. Детали резьбы царских врат из Боровского Пафнутьева монастыря. 1 —

кокошник; 2 — деталь резьбы дверей

Рис. 3. Детали резьбы дверей царских врат из церкви Сергия в

Кирилло-Белозерском монастыре

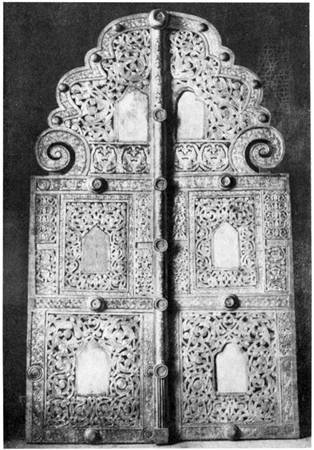

Рис. 4. Общий вид царских врат из церкви Иоанна Лествичника в

Кирилло-Велозерском монастыре (фотография

Рис. 5. Детали резьбы царских врат из церкви Иоанна Лествичника в

Кирилло-Белозерском монастыре. 1 — детали резьбы дверей; 2 — деталь верхней

части врат

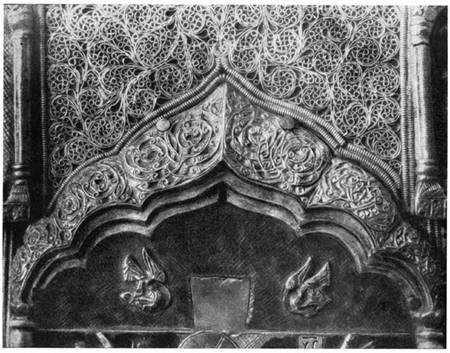

Рис. 6. Панагнар из ризницы Кирилло-Белозерского монастыря (1) и пластинки от

поясного набора из могильника близ ст. Белореченской на Кубани (2, 3)

Рис. 7. Деталь серебряного оклада евангелия

Рис. 8. 1 - Оклад иконы Бориса и Глеба (Новгородский музей). 2 - Оклад иконы Вседержителя (в Благовещенском соборе Московского Кремля)

Рис. 9. Оклад иконы Кирилла из Кирилло-Белозерского монастыря (1); деталь

деревянной резной двери

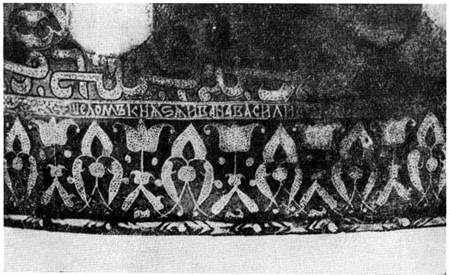

Рис. 10. Деталь фресковой росписи

Рис. 11. Деталь нижнего пояса шлема Ивана Грозного. Музей в Стокгольме

Рис. 12. Деталь портала дюрбе Хаджи-Гирея

Все материалы библиотеки охраняются авторским правом и являются интеллектуальной собственностью их авторов.

Все материалы библиотеки получены из общедоступных источников либо непосредственно от их авторов.

Размещение материалов в библиотеке является их цитированием в целях обеспечения сохранности и доступности научной информации, а не перепечаткой либо воспроизведением в какой-либо иной форме.

Любое использование материалов библиотеки без ссылки на их авторов, источники и библиотеку запрещено.

Запрещено использование материалов библиотеки в коммерческих целях.

Учредитель и хранитель библиотеки «РусАрх»,

академик Российской академии художеств

Сергей Вольфгангович Заграевский