|

РусАрх |

Электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры

|

Источник: Кавельмахер В.В. Древности Александровой Слободы (сборник научных трудов). М., 2008. Все права сохранены.

Материал предоставлен библиотеке «РусАрх» С.В.Заграевским. Все права сохранены.

Иллюстрации приведены в конце текста.

Размещение в библиотеке «РусАрх»: 2010 г.

В.В. Кавельмахер

Древности Александровой Слободы

(Сборник научных трудов)

Аннотация

Классик архитектурной реставрации и истории древнерусского зодчества В.В.Кавельмахер (1933–2004) проводил свои фундаментальные исследования памятников архитектуры Александровской Слободы с 1980-х годов до конца жизни. Итоги его исследований отражены в научных трудах, включенных в этот первый посмертный сборник ученого. Перед читателем предстает цельная картина уникального дворцово-храмового ансамбля древней Слободы. Иллюстративный материал включает разработанные В.В.Кавельмахером реконструкции первоначального вида александровских храмов XVI века.

Книга является даром издателя музею-заповеднику «Александровская Слобода».

Составитель, научный редактор и издатель – проф. С.В. Заграевский.

О В.В. Кавельмахере –

классике архитектурной реставрации

и истории древнерусского зодчества

Вольфганг Вольфгангович Кавельмахер родился в Москве 22 января 1933 года. В 1937 году он был отправлен с матерью в ссылку на Воркуту, в 1951 году вернулся в Москву, в 1957 году окончил Московский архитектурный институт. В конце пятидесятых годов он работал белокаменщиком, а с начала шестидесятых – архитектором-реставратором. Практически весь дальнейший трудовой путь В.В.Кавельмахера был связан с трестом «Мособлстройреставрация», где он проработал до начала девяностых годов (достаточно подробная биография ученого приведена в Приложении 5).

Деятельность В.В.Кавельмахера как реставратора с самого начала была неотделима от его деятельности в качестве историка архитектуры. В 1960–1980-х годах любая реставрация сопровождалась полномасштабными историко-архитектурными исследованиями, и практический каждый отчет о реставрации мог быть опубликован (и при возможности публиковался) в качестве научной статьи.

Рассматривать историю архитектуры во второй половине ХХ века вне контекста реставрации так же невозможно, как вне контекста археологии. Как говорится, «не было бы счастья, да несчастье помогло»: большинство памятников архитектуры лежало в руинах и, соответственно, было открыто для любых исследований. Наверное, такого объема первичной архитектурно-археологической информации, как в это время, у российских ученых не будет уже никогда.

В 1930-е годы памятники, как правило, сносились поспешно, без должного обследования. Но после войны наступил воистину «золотой век». Простор и для реставрационной практики, и для архитектурно-археологических исследований был беспрецедентным, и каждый практикующий реставратор, независимо от квалификации и организационных способностей, вел множество объектов, иногда исчислявшихся десятками.

Из объектов В.В.Кавельмахера наиболее известны те, которые дали импульс его историко-архитектурным исследованиям (церковь Введения на Подоле в Сергиевом Посаде, церковь Рождества Христова в селе Юркине Истринского района Московской области (далее М.О.), Старо-Никольский собор в Можайске). Кроме того, он был ведущим архитектором реставрации церквей Девяти мучеников Кизических и Троицы в Голенищеве (Москва), соборов в Волоколамске и Верее, церкви Николы Посадского (Коломна), церквей в Бронницах, Михайловской Слободе, Заворове и Синькове (Раменский район М.О.), Изварине (Ленинский район М.О.) и Черленкове (Шаховской район М.О.)1.

Часто В.В.Кавельмахеру «приписываются» и другие объекты, прежде всего те, по которым он опубликовал фундаментальные труды (церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове и Параскевы Пятницы на Подоле, храмы Звенигорода, Троице-Сергиевой Лавры, Александровской Слободы и даже Московского Кремля), но на самом деле во всех этих случаях он был лишь консультантом «на общественных началах», причем зачастую «нежелательным» (как в Московском Кремле при главном архитекторе В.И.Федорове, как в Троице-Сергиевой Лавре при ведущем архитекторе В.И.Балдине).

Из практикующих реставраторов второй половины ХХ века, кроме В.В.Кавельмахера, наиболее известны П.Д.Барановский, Л.А.Давид, Г.В.Алферова, Б.Л.Альтшуллер, А.В.Столетов, Н.Н.Свешников и М.Б.Чернышев. Отметим, что С.С.Подъяпольский, в 1960-е годы много работавший как реставратор-практик, позднее свел практическую работу к минимуму и сосредоточился на преподавательской и научной работе.

П.Д.Барановский, Л.А.Давид, Г.В.Алферова, А.В.Столетов, Н.Н.Свешников и М.Б.Чернышев так и не стали профессиональными историками архитектуры, хотя и занимались такими исследованиями в рамках своей реставрационной деятельности. Их реконструкции и собственные датировки (П.Д.Барановский – церковь Параскевы Пятницы в Чернигове, Л.А.Давид – церкви Трифона в Напрудном и Зачатия Анны, Г.В.Алферова – церковь Воскресения в Кадашах, А.В.Столетов – Георгиевский собор в Юрьеве-Польском, Н.Н.Свешников – Успенский собор в Клину, М.Б.Чернышев – Новый Иерусалим) эпизодичны. Б.Л.Альтшуллер также вряд ли обладал необходимой для профессионального историка архитектуры широтой проблемного охвата. Мы ни в коем случае не будем умалять важность его главного открытия, сделанного совместно с М.Х.Алешковским, – группы храмов с «пристенными опорами», но это открытие является прежде всего архитектурно-археологическим, а сделанные исследователями на его основе историко-архитектурные выводы более чем спорны2.

В связи с этим мы вправе отметить исключительную значимость деятельности В.В.Кавельмахера: он оказался практически единственным классиком реставрации, ставшим классиком истории древнерусской архитектуры. Возможно, с рядом оговорок то же самое можно сказать о С.С.Подъяпольском. Среди археологов ХХ века таких имен мы можем назвать гораздо больше: это и К.К.Романов, и М.К.Каргер, и Н.Н.Воронин, и П.А.Раппопорт.

В принципе, в таком «неравенстве» нет ничего удивительного. Обычно, говоря о первичной архитектурно-археологический информации, подразумевают и данные археологии (условно говоря, того, что «под землей»), и данные, полученные в результате обследования сохранившихся частей здания (условно говоря, того, что «над землей», хотя сюда относится исследование погребов и подклетов). Но, как это ни парадоксально, до сих пор даже не существует особого названия для науки, изучающей сохранившиеся части «того, что над землей».

Архитектурная археология – весь комплекс изучения памятников (и «над», и «под землей»). Реставрация – термин, означающий прежде всего «физическое» восстановление памятника. А эта «безымянная» наука включает и «чтение кладки», и анализ строительной техники, и производство зондажей, и множество других методик, причем реставрация за этими исследованиями может последовать, а может и не последовать.

Предложим для этой науки название «археология архитектуры» и определимся: архитектурная археология (весь комплекс исследований памятника) подразделяется на собственно археологию (исследование несохранившихся или засыпанных частей памятника) и «археологию архитектуры» (исследование сохранившихся частей памятника).

Существует определенный соблазн считать основоположником «археологии архитектуры» П.Д.Барановского (разработавшего в начале ХХ века метод чтения кирпича «по хвостам»), но вряд ли это справедливо: практически полным комплексом реставрационно-исследовательских приемов владел еще в середине XIX века Ф.Ф.Рихтер. Зондажи и прочие исследования кладки и строительной техники на высоком профессиональном уровне проводили и П.П.Покрышкин, и Д.П.Сухов, и Н.Н.Соболев, и Н.Д.Виноградов, и П.Н.Максимов, и Л.А.Давид, и Б.Л.Альтшуллер, и Н.В.Холостенко, и Н.Н.Свешников, и М.Б.Чернышев, и многие другие исследователи.

Но именно В.В.Кавельмахеру принадлежит заслуга превращения всех этих методик в единую систему, позволяющую (в сочетании с историческими и археологическими данными) датировать и реконструировать храмы, а также проводить системный анализ архитектурных форм и стилей с выходом на исследование общих закономерностей развития древнерусского зодчества.

Обзор работ В.В.Кавельмахера мы начнем с церкви Параскевы Пятницы на Подоле в Сергиевом Посаде [3, 4] (здесь и далее в квадратных скобках мы будем давать ссылки на соответствующие пункты приведенной в настоящем сборнике библиографии В.В.Кавельмахера – см. Приложение 2). Это была первая общедоступная публикация исследователя (до этого он имел возможность публиковаться только в «творческих отчетах» треста «Мособлстройреставрация», выходивших с грифом «для служебного пользования», и делать эпизодические научные доклады3).

Будучи в 1970-х годах ведущим архитектором соседней церкви – Введения на Подоле, В.В.Кавельмахер параллельно обследовал Пятницкий храм и показал неправомерность датировки его существующего здания 1547 годом, обосновав в качестве даты вторую половину XVII века. Сейчас может даже показаться странным, что кто-то мог датировать существующий Пятницкий храм серединой XVI века, но именно такой позиции придерживался ведущий архитектор Лавры В.И.Балдин, и этот вопрос стал темой бурных дискуссий. И по сей день Пятницкая церковь на Подоле – одна из наиболее известных работ В.В.Кавельмахера.

Важно отметить, что именно в этой работе исследователь впервые применил всесторонний анализ особенностей строительной техники как одно из оснований для датировки. Большой интерес представляет и приведенный в работе обзор формирования композиции монастырских церквей и трапезных в XVI–XVII веках.

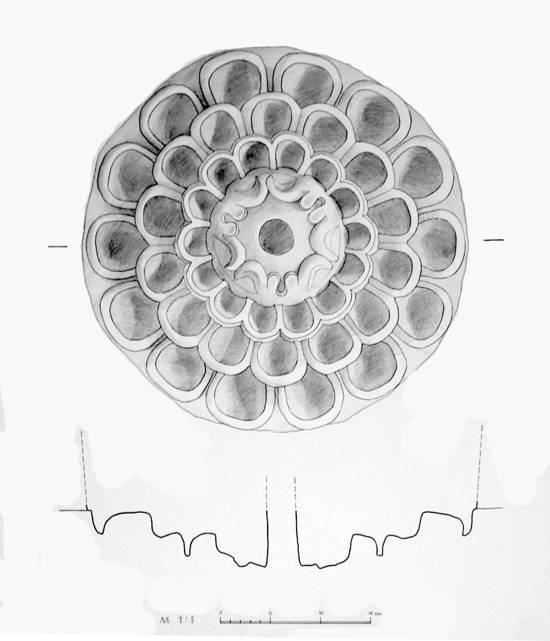

Менее известны (но не менее значимы для истории архитектуры) исследования В.В.Кавельмахера в 1970-х годах на его «собственном» объекте – Введенской церкви на Подоле (1547 год, перестроена в 1621 году) [5]. Был обнаружен обломок оконного наличника в форме розетки, схожей с окнами церкви Рождества Богородицы в Московском Кремле (1393 год) и Успенского собора «на Городке» в Звенигороде (рубеж XIV и XV веков). В связи с этим исследователь показал, что Введенская церковь – «реплика» Духовской (1476 год). На базе этих исследований В.В.Кавельмахером была разработана реконструкция первоначального вида Духовской церкви4.

Кроме работ по Пятницкой и Введенский церквям, В.В.Кавельмахер исследовал и храмы самой Троице-Сергиевой Лавры («нелегально», так как этому препятствовал В.И.Балдин). В начале 1970-х годов В.В.Кавельмахер (совместно с Е.Е.Гущиной) предложил реконструкцию первоначального вида монастырской трапезной палаты (1686–1692 годы) [2]. Исследователь также детально проработал черты сходства Успенских соборов в Лавре (1559–1585) и Московском Кремле (1475–1479 годы) [1]. В будущем эти исследования были использованы В.В.Кавельмахером при реконструкции первоначального вида Успенского собора Фиораванти, о чем речь пойдет ниже.

Написанная в середине 1980-х годов (и опубликованная значительно позже – в конце девяностых [6]) работа по датировке Никоновской церкви Лавры (часто называемой Никоновским приделом Троицкого собора) 1623 годом достаточно спорна. Здесь В.В.Кавельмахеру не удалось использовать свой главный «козырь» – умение безошибочно «читать кладку»: он не был допущен на объект и был вынужден ограничиться анализом стилистических особенностей храма. И если датировка верха Никоновской церкви XVII веком абсолютно справедлива, то относительно белокаменного четверика, декор которого схож с декором Введенской и Духовской церквей, существуют серьезные сомнения в поздней датировке7. Но мы ни в коем случае не будем умалять значимость этой работы В.В.Кавельмахера: в ней проведено фундаментальное исследование деятельности троицких мастеров первой половины XVII века, в том числе известного «подмастерья Елисея».

К сожалению, практически неизвестным научной общественности осталось открытие В.В.Кавельмахером древней Никольской церкви в селе Черленкове Шаховского района М.О. [11, 12]. Работая в 1970-х годах с актами Иосифо-Волоколамского монастыря, исследователь нашел упоминание об этом храме, выехал «на место» и выяснил, что большая четырехстолпная церковь XVI века (частично перестроенная в XIX веке) дошла до наших дней в относительно высокой степени сохранности, но не была включена ни в один справочник по памятникам архитектуры.

В.В.Кавельмахер провел натурное исследование черленковского храма и его консервацию, на основании актовых записей датировал его между 1543 и 1562 годами, а также показал, что это был собор небольшого монастыря, «приписанного» к Иосифо-Волоколамскому.

В самом Иосифо-Волоколамском монастыре В.В.Кавельмахер в семидесятых–восьмидесятых годах всесторонне исследовал строительную историю колокольни (церковь Одигитрии, 1495 год; перестраивалась в 1671–1672 и 1692–1694 годах, разрушена в 1941 году) [18]. Также заслуживает внимания его работа, посвященная одной из иосифо-волоколамских памятных плит [19, 20]. Эта плита послужила «информационным поводом» для исследования истории рода Полевых, тесно связанных с монастырем.

Пожалуй, можно сказать, что известность в широких кругах научной общественности В.В.Кавельмахеру принесли проведенные им в 1977 году совместно с М.Б.Чернышевым раскопки Борисоглебского собора в Старице (1558–1561 годы, разобран в начале XIX века). Несмотря на «локальность» основного вывода исследователей – доказательства происхождения знаменитых керамических панно на Успенском соборе в Дмитрове (начало XVI века) из разрушенного в XIX веке старицкого Борисоглебского собора – эти исследования получили значительный резонанс, и на эту тему В.В.Кавельмахером и М.Б.Чернышевым в 1980-х годах было сделано несколько научных докладов [8]. Впрочем, полномасштабной публикации эта работа до сих пор не дождалась6.

Еще одна известная работа В.В.Кавельмахера (1980-е годы) – датировка церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове [25, 26]. Исследователь подверг критике существовавшие в литературе аргументации датировок храма как 1529 годом, так и второй половиной XVI века, и на основании записи в клировой летописи предположил существование на месте дьяковской церкви более раннего моленного храма 1529 года (Зачатия Иоанна Предтечи с приделами). Полагая, что обетная церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи с приделами апостола Фомы и Петра Митрополита на Старом Ваганькове сгорела в пожар 1547 года, он обосновал высокую вероятность переноса ее престолов, не встречающихся более на Ваганькове, в Дьяково. Соответственно, В.В.Кавельмахер датировал дьяковскую церковь рубежом 1540-х и 1550-х годов.

Необходимо отметить, что в конце 1990-х годов В.В.Кавельмахер стал придерживаться несколько более поздней датировки дьяковской церкви, считая ее полной современницей собора Покрова на Рву (1555–1561 годы)7. Но, конечно, вопросы архитектурно-стилистического позиционирования уникальной церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи требуют дальнейших исследований8.

В конце 1970-х–начале 1980-х годов В.В.Кавельмахер совместно с А.А.Молчановым провел масштабные раскопки Старо-Никольского (ныне Петропавловского) собора в Можайске (XIV век, полностью перестроен в XIX веке) и Воскресенского собора в Волоколамске (конец XV века) [9], а совместно с С.П.Орловским – Успенского собора в Коломне (около 1380 года, полностью перестроен в 1672–1682 годах) [10]. Отметим, что эти (как и все остальные) археологические исследования В.В.Кавельмахер и его коллеги проводили «на общественных началах» и лично, без привлечения какой-либо «рабочей силы».

В Волоколамске и Можайске исследования позволили существенно уточнить первоначальный облик храмов. В Коломне было сделано открытие, чрезвычайно важное для истории древнерусской архитектуры: были обнаружены резные белокаменные блоки, принадлежавшие зданию, более раннему, чем Успенский собор Дмитрия Донского. Кроме этого, исследователи доказали, что дополнительным перестройкам (в XVI веке, как полагали Б.Л.Альтшуллер и М.Х.Алешковский9) Успенский собор не подвергался.

Археологические исследования В.В.Кавельмахера и С.П.Орловского также показали, что реконструкция плана и, соответственно, первоначального вида Успенского собора Н.Н.Воронина10 более адекватна, чем Б.Л.Альтшуллера и М.Х.Алешковского. К сожалению, эти выводы остались неопубликованными11.

Еще одна значительная работа В.В.Кавельмахера – церковь Рождества Христова в Юркине (начало XVI века) [27, 28]. Проводя в 1970-е годы консервацию храма, он его всесторонне исследовал. В то время «классическая» датировка памятника – до 1504 года – ставилась под сомнение Л.А.Давидом, предполагавшим принадлежность храма творчеству Алевиза Нового, приехавшего в Москву в 1504 году. Но В.В.Кавельмахер, исследовав историю рода храмоздателей Голохвастовых, показал, что наиболее адекватной датировкой является «классическая», и подтвердил принадлежность храма «доалевизовской» традиции.

В последние годы, в связи с исследованиями В.В.Кавельмахером связей древнерусского и западноевропейского зодчества, в научных кругах сложился стереотип восприятия ученого как «оксиденталиста». Но работа, посвященная Юркину, опровергает этот стереотип: В.В.Кавельмахер обосновал среднеазиатские корни крещатого свода (впрочем, вопрос генезиса этого феномена древнерусского зодчества остается открытым12).

К сожалению, до сих пор неопубликованными и исключенными из научного оборота остались открытые раскопками В.В.Кавельмахера в 1980-е годы под позднейшими постройками остатки двух белокаменных церквей XVI века – в селах Синькове (Раменский район М.О.) и Сипягине (Подольский район М.О.)13.

В начале 1980-х годов В.В.Кавельмахер приступил к фундаментальным исследованиям древнерусских колоколов и колоколен [13, 14, 15, 17]. Пожалуй, основным его открытием в этой области был «очапный» древнерусский звон (путем раскачивания колоколов). Кроме того, в этих работах была развернута цельная картина русского колокольного звона и проведен обзор архитектуры древнерусских колоколен (особое внимание уделялось Ивану Великому, который, как и другие кремлевские храмы, В.В.Кавельмахер исследовал при дружеской помощи сотрудников Музеев Кремля, вопреки противодействию главного архитектора Кремля В.И.Федорова). Были также исследованы большие благовестники Москвы, прослежены их исторические судьбы, определены их ктиторы.

В конце 1980-х годов В.В.Кавельмахер совместно с Т.Д.Пановой сделал еще одно исключительно значимое открытие в этой области: исследователям удалось найти в архивах информацию о том, что в 1913 году при земляных работах на Соборной площади Московского Кремля были раскрыты, поверхностно обследованы и сфотографированы остатки белокаменного здания октагональной формы [16]. В.В.Кавельмахер показал, что эти остатки принадлежали первой колокольне Иоанна Лествичника, построенной в 1329 году. В этой работе исследователь также уделил пристальное внимание гипотезе о мемориально-погребальном характере церквей «под колоколы».

Приблизительно тогда же – в конце 1980-х годов – В.В.Кавельмахеру удалось (к сожалению, вновь «полулегально») обследовать чердаки Успенского собора Фиораванти. Выяснилось, что в XVII веке своды памятника были полностью переложены. Это позволило В.В.Кавельмахеру, опираясь на собственные исследования Успенского собора Троице-Сергиева, построенного по образцу храма Фиораванти, разработать реконструкцию первоначального вида московского кафедрального собора [22]. Параллельно был проведен обзор истории реставрации памятника.

На рубеже 1980-х и 1990-х годов В.В.Кавельмахер работал над датировкой собора Смоленской Одигитрии Новодевичьего монастыря [38]. В его работе, посвященной этому вопросу, проведено глубокое исследование истории монастыря, его архитектуры, ктиторов, посвящений церквей и приделов. Особое внимание уделено строительной истории собора Одигитрии, обоснована его датировка рубежом 1560–1570-х годов.

Во второй половине восьмидесятых В.В.Кавельмахер приступил к исследованиям в Александровской14 Слободе и вел их до конца жизни (его работа в Александровской Слободе подробно описана во вступительной статье С.А.Глейбман к настоящему сборнику, а также в статье Н.И.Шириня, приведенной в Приложении 4). Раскопки и зондажи ученого выявили принципиальный факт: Покровский (ныне Троицкий) собор, шатровая Троицкая (ныне Покровская) церковь, Успенская церковь и столпообразная церковь Алексея митрополита (ныне Распятская колокольня) были возведены в одном строительном периоде [29–36]. Это позволило В.В.Кавельмахеру датировать все эти храмы началом–серединой 1510-х годов – временем возведения в Слободе дворца Василия III.

Соответственно, В.В.Кавельмахером был произведен подлинный переворот в истории древнерусского шатрового зодчества, так как ранее первым шатровым храмом считалась церковь Вознесения в Коломенском, а исследователь показал, что шатровая Троицкая церковь в Слободе была возведена существенно раньше.

Научные труды В.В.Кавельмахера, посвященные «Звенигородскому чину» [7] и Георгиевскому собору в Юрьеве-Польском [37], достаточно известны благодаря публикациям конца 1990-х годов в сборнике «Древнерусское искусство».

Исследование происхождения «Звенигородского чина» (трех икон Деисусного чина, найденных в Звенигороде в 1918 году и приписываемых Андрею Рублеву) вновь привело В.В.Кавельмахера в Троице-Сергиев. Исследователю удалось доказать, что «Звенигородский чин» происходил из деревянной церкви Троицы 1411 года, которая в 1476 году была перестроена и сегодня известна нам под названием Духовской. Параллельно в работе было проведено исследование первоначальных алтарных преград звенигородских соборов и Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры. В.В.Кавельмахер подтвердил в отношении икон «Звенигородского чина» авторство Андрея Рублева.

Работа, посвященная Георгиевскому собору (1230–1234 годы), – единственное исследование В.В.Кавельмахера, посвященное домонгольскому времени.

Известно сообщение тверского летописца о том, что удельный князь Святослав Всеволодович «сам бе мастер». Н.Н.Воронин оспаривал правильность этого сообщения, ссылаясь на то, что составитель тверского свода мог побывать в Юрьеве, где ему на глаза должна была попасться современная собору надпись на стене храма, сообщающая о поставлении Святославом некоего «креста», и из этого летописец сделал неверные выводы15. В.В.Кавельмахер, доказав, что надпись о деянии Святослава в древности находилась на Троицком приделе, параллельно доказал и то, что летописец не мог так грубо ошибиться и располагал иными данными об авторстве Святослава в отношении Георгиевского собора. Важны и общие замечания В.В.Кавельмахера по поводу истории реконструкций Георгиевского собора.

На рубеже тысячелетий В.В.Кавельмахер исследовал Архангельский [23] и Благовещенский [21, 24] соборы Московского Кремля. Великокняжеской усыпальнице (1505–1508 годы) было посвящено исследование истории храмовых приделов, базирующееся на глубокой проработке вопросов строительной истории собора, документов и общей традиции посвящений престолов. Совместно с А.А.Сухановой исследователь провел зондажи в дошедшем до наших дней подклете Благовещенского собора (XIV век), что позволило сделать адекватную реконструкцию первоначального плана храма.

С конца 1990-х годов В.В.Кавельмахер жил и работал в Германии. В последние годы жизни основной темой его работы были связи древнерусской и западноевропейской архитектуры. Частично эти исследования нашли отражение в работах, посвященных вратам Покровского (ныне Троицкого) собора Александровской Слободы [34], частично остались незавершенными16 (ученый скоропостижно скончался в Мюнхене 29 мая 2004 года).

Никогда в жизни В.В.Кавельмахер не интересовался ни деньгами, ни учеными званиями и степенями, ни наградами. Но для любого ученого лучшая награда – цитируемость научных трудов и признательность потомков. И мы всегда будем помнить, что В.В.Кавельмахер был виднейшим представителем той славной плеяды исследователей, которые превратили историю древнерусской архитектуры из умозрительной дисциплины в науку, основывающуюся на археологической, актовой и исторической фактографии.

В условиях острейшей нехватки первичной архитектурно-археологической информации и нам, и нашим потомкам предстоит вновь и вновь обращаться к бесценным исследованиям того «золотого века» архитектурной реставрации и истории древнерусской архитектуры, в котором посчастливилось жить и работать одному из классиков отечественной науки – В.В.Кавельмахеру.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Научный редактор этой книги выражает благодарность М.Б.Чернышеву за помощь в подготовке информации о реставрационных объектах В.В.Кавельмахера.

2. Подробнее см.: Заграевский С.В. Зодчество Северо-Восточной Руси конца XIII–начала XIV века. М., 2003.

3. По свидетельству С.С.Подъяпольского, в 1975 году В.В.Кавельмахер прочитал на заседании секции изучения и содействия охране памятников Московской организации Союза архитекторов СССР доклад «О времени построения так называемой звонницы Петрока Малого (из истории кремлевских колоколен)», убедительно показав, что взорванная в 1812 году звонница не датировалась первой половиной XVI века и не была построена Петроком Малым (как считалось ранее), а была полностью перестроена во второй половине XVII века (Подъяпольский С.С. Архитектор Петрок Малой. В кн.: Памятники русской архитектуры и монументального искусства. Стиль, атрибуции, датировки. М., 1983. С. 39).

4. Реконструкция В.В.Кавельмахера первоначального вида Духовской церкви приведена в кн.: Кавельмахер В.В. Способы колокольного звона и древнерусские колокольни. В кн.: Колокола: История и современность. М., 1985. С. 55.

5. Подробнее см. Заграевский С.В. К вопросу о датировке церкви преподобного Никона (Никоновского придела Троице-Сергиевой Лавры). В кн.: Памятники культуры. Новее открытия. 2006 г. (в печати). Статья также находится на Интернет-сайте www.zagraevsky.com.

6. В настоящее время эта рукопись доработана и подготовлена к печати М.Б.Чернышевым.

7. Кавельмахер В.В. О позднеготических истоках и мастерах Покровского собора на Рву, Борисоглебского собора в Старице и церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове. Статья была скомпонована научным редактором этой книги из черновых рукописей В.В.Кавельмахера и не вошла в его библиографию. Статья находится на Интернет-сайте www.kawelmacher.ru.

8. В частности, см.: Баталов А.Л. О датировке церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове. В кн.: Русская художественная культура XV–XVII веков. Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль». Материалы и исследования. Вып. 9. М., 1998. С. 220-239.

9. Альтшуллер Б.Л. Памятники зодчества Московской Руси второй половины XIV–начала XV веков (новые исследования). Диссертация на соискание ученой степени кандидата архитектуры. На правах рукописи. М., 1978. С. 33.

10. Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV веков. М., 1961–1962. Т. 2, с. 202.

11. Итоги этих исследований не опубликованы и известны научному редактору этой книги из личных бесед с В.В.Кавельмахером.

12. Вопросам происхождения крещатого свода было посвящено специальное исследование научного редактора этой книги: Заграевский С.В. Архитектурная история церкви Трифона в Напрудном и происхождение крещатого свода. М., 2008.

13. Итоги этих исследований известны научному редактору этой книги по материалам архива В.В.Кавельмахера. Планируется их публикация.

14. Варианты названия Слободы – Александрова и Александровская – в современной научной и популярной литературе сосуществуют на практически равных правах. До 1778 года – официального переименования в город Александров – Слобода называлась Александровской (Российский энциклопедический словарь. М., 2000. Т. 1, с. 40). В XIX веке употребительной стала форма «Александрова Слобода», и это название использовали многие историки архитектуры, в том числе и В.В.Кавельмахер. Но научный редактор этой книги полагает, что более верным с исторической точки зрения является вариант «Александровская»: это исконное название города Александрова впервые прозвучало в знаменитом сообщении «Троицкого летописца» под 1513 годом именно так – «Новое село Олександровское» (ОР РГБ. Ф. 304. Ед. хр. 647. Л. 4,4 об.). Таким образом, в текстах В.В.Кавельмахера, приведенных в настоящем сборнике, мы сохранили написание «Александрова», в прочих текстах (за исключением цитат) мы называем Слободу Александровской.

15. Воронин Н.Н. Указ. соч., с. 122.

16. Одна из таких работ – «Покровский собор Александровой Слободы и его место в истории русской архитектуры XVI в.», скомпонованная научным редактором этой книги из черновых рукописей В.В.Кавельмахера, вошла в настоящий сборник.

С.В. Заграевский

профессор, доктор архитектуры

ДОБРЫЙ ГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ СЛОБОДЫ

Несколько десятилетий подряд с конца 60-х годов прошлого века в переполненную электричку «Москва – Александров» садился высокий, бородатый человек, выделявшийся среди пассажиров неординарной внешностью, легкой небрежностью в одежде, внутренней сосредоточенностью. Он вез из столицы в провинциальный город не набитые продуктами сумки, а всего лишь видавший виды потертый портфель, в котором лежали молоток, рулетка, записная книжка да чертежи.

По этой живописной дороге на север, где чередой выстроились старые русские города – Сергиев Посад, Ростов, Ярославль, – он спешил по выходным на встречу с древней Александровской Слободой, знаменитой опричной столицей Ивана Грозного. Там ждали его белокаменные загадки, тайны, открывавшиеся только ему одному, тяжелый физический труд, бывший не в тяжесть, а в наслаждение.

Звали этого человека Вольфганг Вольфгангович Кавельмахер, в кругу же хороших знакомых и друзей он был известен как просто Вольф.

Архитектору-реставратору по профессии, Вольфу, много десятков лет проработавшему в «Мособлстройреставрации», пришлось соприкоснуться практически с самыми выдающимися памятниками московского и раннемосковского зодчества. Он исследовал храмы XIV–XVI вв. в Можайске, Волоколамске, Коломне, Сергиевом Посаде, Звенигороде; работал над датировкой памятников Троице-Сергиевой лавры, Иосифо-Волоколамского и Новодевичьего монастырей, занимался вопросами строительной истории и реконструкции первоначального вида соборов Московского Кремля. Александровская Слобода среди них была не просто «объектом». Она стала его душевной привязанностью еще со студенческих времен. Однажды, направляясь в Ростов, он неожиданно для себя сошел с поезда на шумном вокзале в Александрове и впервые увидел поразивший его навсегда древний Александровский кремль. На его территории тогда причудливо сосуществовали жилой поселок «Заря» и краеведческий музей. Потом он много слышал об уникальных памятниках Слободы от известного реставратора П.Д.Барановского, под руководством которого ему посчастливилось работать; читал о них в архивах издания XIX в., ведь Александровская Слобода, где историей была «уготована богатая жатва для зодчего, археолога и историка», давно привлекала внимание любителей старины. Подружившись с научным сотрудником музея А.А.Масловским, изучал в музейной библиотеке неопубликованные рукописи исследователей слободского ансамбля в советское время: профессора А.И.Некрасова и архитектора-реставратора П.С.Полонского.

Именно благодаря им, по мнению Вольфа, «легендарный туман» вокруг памятников рассеялся. А.И.Некрасов одним из первых оценил масштаб происходившего в Слободе начала XVI в. «Памятники Александровской Слободы – не какие-нибудь провинциальные сооружения, а стоят в первых рядах столичных памятников зодчества и художественно, и идейно», – отмечал он.

За свою долгую жизнь выдающиеся памятники неоднократно подвергались переделке, – и для Вольфа, пытливого исследователя, сюжетов, достойных внимания в Александровской Слободе, возникло множество: и первоначальный облик каждого уникального сооружения, и общий вид всей грандиозной загородной царской резиденции, и атрибуция древнего ансамбля, и его исполнители. В самом начале пути архитектор не предполагал, как много удастся ему найти и предъявить современникам удивительных свидетельств неповторимости ансамбля Александровского кремля: «италианский» портал домового царского храма, росписи под паркет дворцовой палаты, белокаменные резные розетки, столбы изысканной двухъярусной галереи дворцового храма на женской половине дворца и многое другое. И, наконец, обобщив исследования, заявить об обнаружении в Александровской Слободе нового неизвестного для науки памятника дворцового зодчества XVI в. – Государева двора.

От музейных сотрудников в Александрове на первых порах он просил только одного: «Дайте мне лестницу, и побольше». По ней он взбирался на шатер древнего храма, проникал на средневековые чердаки, с ней обследовал глубокие мрачные подвалы, делал зондажи. Иногда стук его молотка слышали целый рабочий день.

Более полно приступить к обследованию всего комплекса Вольф смог лишь тогда, когда во главе музея в 1984 г. стала А.С.Петрухно. Закончив зондажи в Распятской церкви-колокольне, архитектор в приподнятом настроении писал своему другу: «А.С.Петрухно я обязан навеки. Я мечтал о нем (зондаже) 20 лет. Теперь все проблемы этого сооружения решены! Теперь я впервые счастлив».

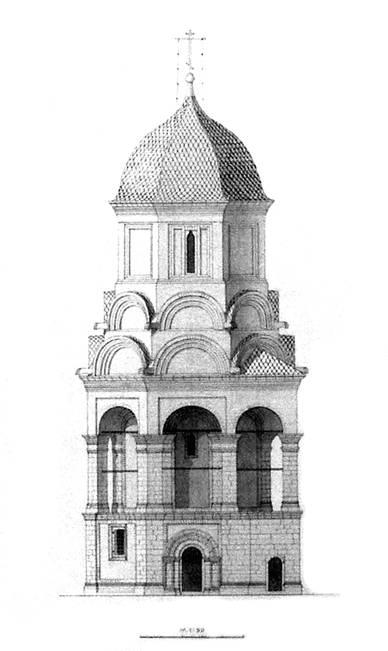

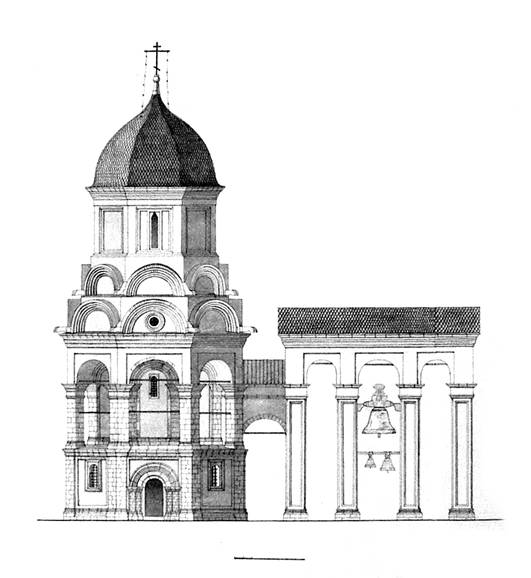

Самое гигантское сооружение Александровской Слободы – Распятская церковь-колокольня – давно занимало воображение исследователя. Вольф никак не мог поверить, что колокола, привезенные Иваном Грозным из новгородского похода, могли разместиться на площадке звона дошедшего до нас здания. Версии ученых о второй башне, в поисках которой вокруг памятника не осталось «живого места», пришлось отвергнуть. Мысль о многопролетной звоннице, в колокола которой можно было звонить с земли, приходила неоднократно. Как-то в очередной, может быть, сто первый раз, обходя здание колокольни, Вольф вновь задумался о назначении ее девятого столба, обратив внимание на две обрубленные металлические связи, исходившие из остатков столба строго на запад. Они-то и указали на место будущих раскопок в поисках утраченной части колокольни. «Мои раскопки дали мне все, что я желал получить: размеры и глубину фундаментного рва древней звонницы. Для профана это скучно. Для меня – наслаждение, потому что это наше великое сооружение и очень древнее. Сегодня это старейшая шатровая колокольня, и с самым сложным планом».

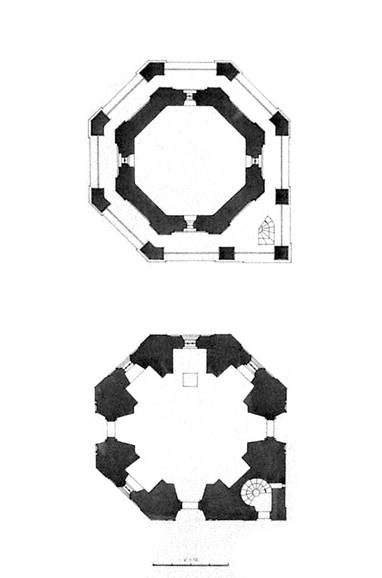

Догадки архитектора-практика, основанные на открытиях предыдущих исследователей и подтвержденные археологическими изысканиями, позволили сделать реконструкцию здания, бывшего первоначально на месте Распятской. Оно упоминалось в документах как церковь Алексея митрополита. Это небольшое, восьмигранное в основании, столпообразное сооружение времени отца Ивана IV, великого московского князя Василия III, оказалось почти нетронутым спрятано в стенах грозненской колокольни.

Так началось выявление В.В.Кавельмахером в толще сохранившихся сооружений грозненской резиденции самых ранних ее шедевров, с открытием огромного ряда уникальных, нигде более не встречаемых, деталей интерьера загородного дворца московских государей начала XVI в.

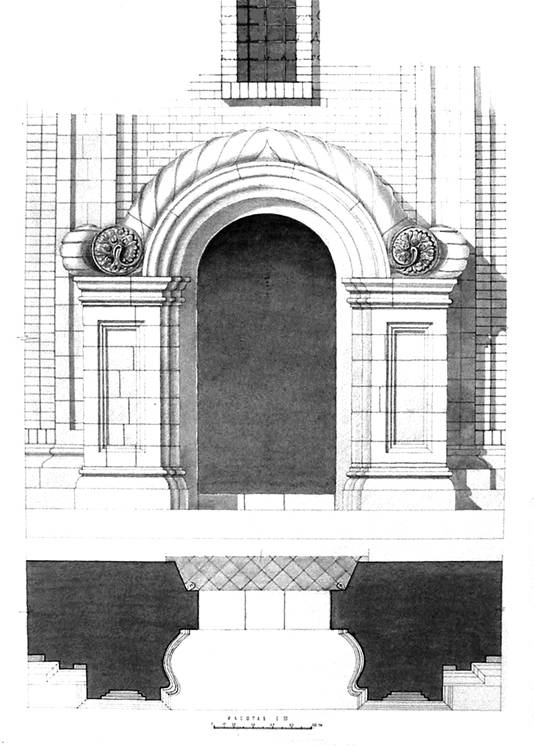

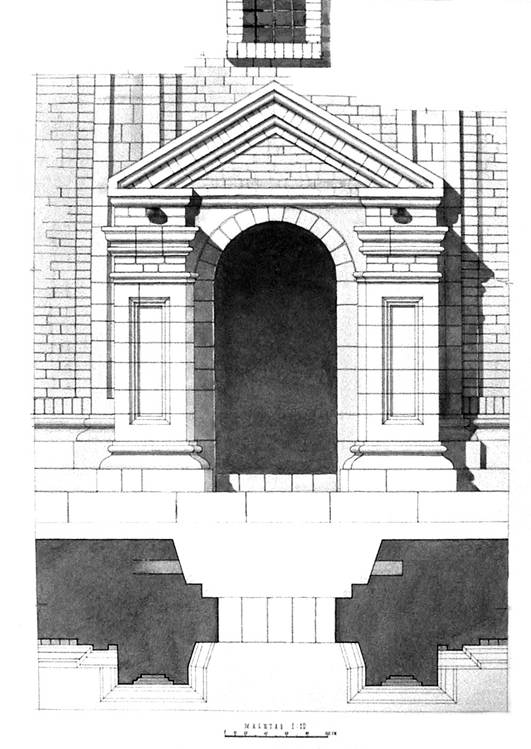

Читая во владимирских и московских архивах отчеты о перестройке Александровского кремля во второй половине XVII в. для нужд основанного здесь Успенского монастыря, Вольф понял, что каменных дел подмастерье Никита Корольков, переделывая церковь Троицы на дворце под церковь-трапезную, также не разрушил, а закрыл, спрятал ненужную в скромном монастырском быту роскошь государевых построек. Зондажи, сделанные архитектором в этом памятнике, дали потрясающий результат – открылся западный портал фряжского типа с оригинальным навершием в форме сноповидного вала с валиками, покрытыми растительным орнаментом. Наметанный глаз знатока белокаменной резьбы уловил отсутствие некоторых деталей. Поверив в бережное отношение Никиты Королькова к декору бывшего дворца, Вольф попробовал отыскать одну из них в забутовке юго-восточного столба трапезной и не ошибся. Великолепная белокаменная деталь в форме моллюска лежала там три столетия целехонька!

Чем больше уникальных деталей интерьера открывал архитектор в слободских памятниках, тем больше утверждался во мнении, что настоящим строителем Александровской Слободы был великий московский князь Василий III, по повелению которого здесь создавался грандиозный архитектурный ансамбль – Государев двор.

Все убеждало Вольфа в этом: единые, найденные во всех четырех сохранившихся памятниках строительные материалы, железо, кровельная черепица, единое колористическое решение фасадов (красные стены и барабаны, белокаменные подклеты, апсиды и черные кровли), итало-готическая белокаменная резьба порталов, поясов, карнизов. Таким образом, единственная известная по источникам дата – 11 декабря 1513 года – об освящении одного памятника древней Слободы, соборной церкви Покрова, могла быть отнесена ко всему ансамблю в целом, тем более, что в том же богослужебном сборнике говорилось далее: «тогды ж князь великий и во двор вшел».

Со времени Василия III в Слободе принимались послы, кипела дипломатическая работа, и строительство в ней роскошного загородного каменного дворца хорошо вписывалось также в историческую ситуацию.

При подобном толковании событий становился понятным и выбор царем Иваном IV через полстолетия Александровской Слободы как новой политической столицы. «Вот почему, покидая в 1564 г. Москву, царский поезд (Ивана IV – С.Г.) повернул на север в Слободу, где царя и его семью всегда ждал готовый к приезду комфортабельный и надежно укрепленный дворцовый ансамбль»… «Невозможно было предположить, что дворец, его «анфилады» – столовая и тронная залы, его парадные покои – все это возводилось заново при Иване IV». Безусловно, царь Иван предпринял в Слободе масштабные перестройки (об этом свидетельствует Распятская колокольня – выдающийся памятник эпохи опричнины), но без сооружения новых церквей.

Таков был ход размышлений архитектора и историка архитектуры.

Свои выводы об опыте реконструкции выдающегося архитектурного ансамбля России исследователь вынес на суд научной общественности. В июне 1993 года в Александровском музее при участии А.И.Комеча, С.С.Подъяпольского, Л.И.Лифшица состоялось заседание секции древнерусского искусства Института искусствознания Министерства культуры РФ, после которого многолетие исследования архитектора получили высокую оценку. «Они не только пополнили наши сведения очень существенными открытиями и наблюдениями, но и вернули этот замечательный ансамбль в центр внимания историков русского зодчества», – писал позднее С.С.Подъяпольский.

Новая интерпретация Вольфом давно известных памятников способствовала повышению интереса к Александровской Слободе, ее историко-культурному наследию в самых разных научных кругах: среди историков, археологов, архитекторов, реставраторов, экологов и т.д. Появились студенты московских вузов, желавшие пройти практику в Александровском кремле, и даже защитить дипломную работу по теме «Государев двор в Александровской Слободе».

Немалую роль сыграл В.В.Кавельмахер и его исследования в развитии и преобразовании Александровского музея в музей-заповедник «Александровская Слобода» федерального значения. Он писал в защиту Слободы взволнованные и страстные письма министру культуры Е.Ю.Сидорову и заместителю министра Н.Л.Дементьевой, неоднократно участвовал в многочисленных кабинетных заседаниях самого высокого уровня, на которых решалась судьба музея; наглядно пропагандировал совместно с музеем все заново открытое всеми доступными способами: публикациями, макетами, экспозиционным показом зондажей.

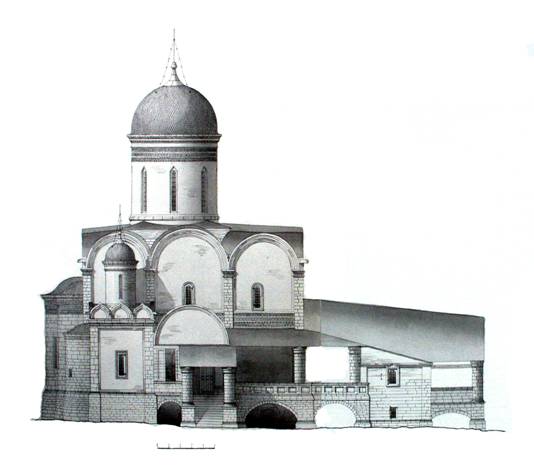

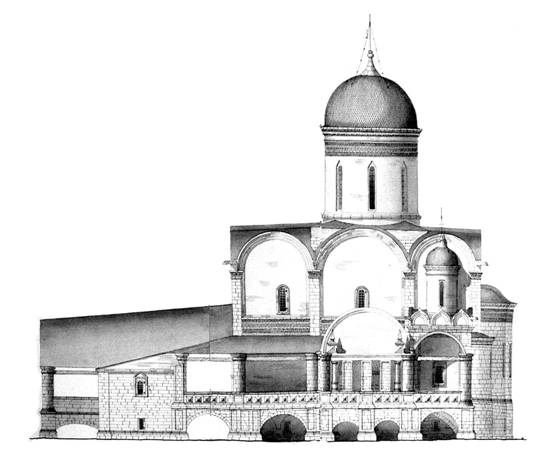

По выполненным Вольфом графическим реконструкциям древних памятников ансамбля для экспозиции «Государев двор в Александровской Слободе» в Московском архитектурном институте сделаны два замечательных макета (церковь Алексея митрополита и церковь Троицы). В них наглядно воплотились представления гениального архитектора о невиданных, почти диковинных сооружениях загородной государевой резиденции, выстроенной в европейском стиле, возможно, теми же мастерами, что создавали Большой Кремлевский дворец в Москве.

В печати статьи В.В.Кавельмахера о Государевом дворе появлялись неоднократно. В 1995 г. вышел его авторский сборник «Памятники архитектуры древней Александровской Слободы», программная статья которого «Государев двор как памятник дворцовой архитектуры», значительно переработанная, вошла затем в новое издание записок о России датского посланника Якоба Ульфельдта. Эта публикация дополнена исследованиями конца XX в. и анализом единственного известного науке графического изображения грозненской Слободы – гравюр из книги Ульфельдта. С присущей ему литературной одаренностью Вольф вновь популяризирует в ней выдающийся ансамбль, рассчитывая уже не только на российских читателей, но и на специалистов-историков Северной и Восточной Европы.

Последние годы Вольф жил в России и Германии. «Жить на две страны и разорительно, и трудно», – признавался он, но всегда стремился летом приехать на раскопки в Слободу. Обязательно, несмотря на свои 70 лет, спускался в раскоп, будь то разрез двухметрового вала или глубокий колодец, с пристрастием осматривал и комментировал все археологические находки. С полной уверенностью можно сказать, что каждый древний памятник Александровской Слободы Вольф прослушал, простучал, обласкал своими чуткими, крепкими руками и благословил на долгую новую жизнь.

Многое из того, о чем он писал в долгосрочных проектах реставрации ансамбля, осуществилось. Как и мечтал Вольф, центральным архитектурным экспонатом музея-заповедника, визитной карточкой ансамбля является шатровая Покровская церковь. В памятнике очищен от побелок и реставрирован руками профессиональных художников белокаменный интерьер царского домового храма; полностью раскрыта архитектура двух древних подклетов – чудом уцелевших дворцовых палат; западный фряжский портал, архитектурные белокаменные детали и зондажи демонстрируются для обозрения, равно как и макеты двух прекрасных памятников Государева двора.

В сохранившемся пространстве и воссозданных интерьерах подлинного сооружения далекого XVI в. впечатляюще рассказывают об особой роли Слободы в истории России семь экспозиций и выставок. И на каждой из них огромное число людей, ежедневно бывающих в музее, с неизменным любопытством и благодарностью всматривается в причудливые фрагменты древней архитектуры, открытые для всех и навсегда удивительным человеком Вольфгангом Вольфганговичем Кавельмахером, добрым гением Александровской Слободы.

С.А. Глейбман

Музей-заповедник «Александровская слобода»

Ранее опубликовано в газ. «Александровский голос труда», № 45, 10.11.2004, с. 4.

Сборник научных трудов

Посвящается директору Александровского музея Алле Сергеевне Петрухно, подарившей автору уникальную возможность завершить свою часть нелегкого труда по исследованию памятников Слободы.

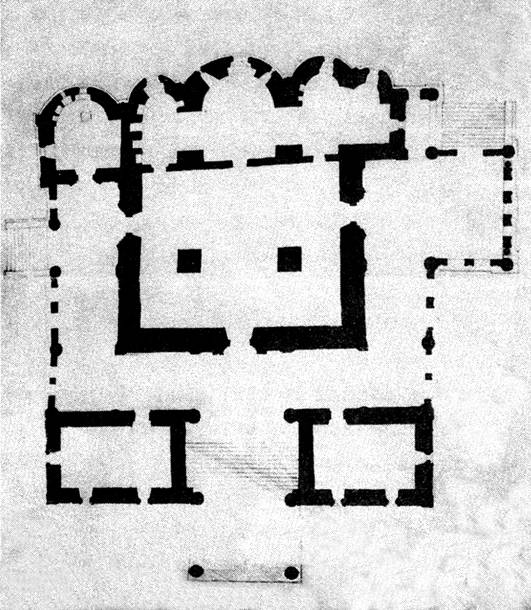

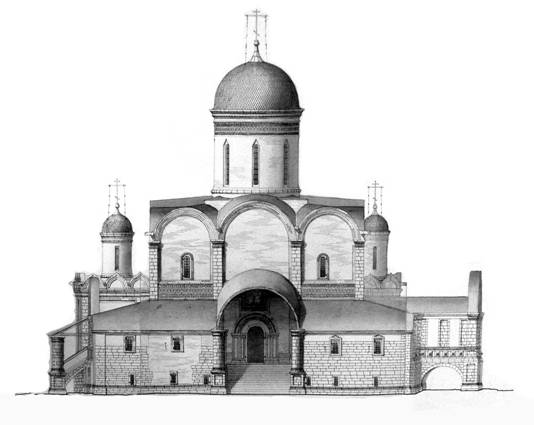

ГОСУДАРЕВ ДВОР В АЛЕКСАНДРОВОЙ СЛОБОДЕ

КАК ПАМЯТНИК РУССКОЙ ДВОРЦОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ1

Остатки дворцового комплекса Александровой Слободы – ценнейший памятник архитектуры XVI в., сохранившийся в стенах провинциального Успенского монастыря г. Александрова. До нашего времени дошли три дворцовые церкви на погребах и подклетах, пять смежных с ними малых палат, или комнат, церковь «под колоколы» и часть окружавших Государев двор крепостных валов. Археологическими раскопками на территории Государева двора вскрыты фундаменты многочисленных палатных построек.

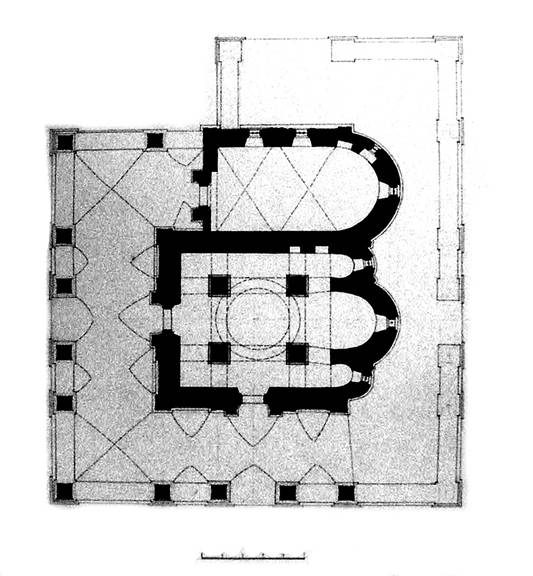

Имевший вид укрепленного замка, Государев двор был заложен в шести верстах от Старой, или Великой, Слободы Переяславского уезда, в Новом селе Александровском. Строительство началось сразу после завершения Большого Кремлевского дворца в Москве, т.е. после 1508 г. Закончив свой московский двор, Василий III перебрасывает освободившиеся строительные кадры в семейные вотчины и уделы. В первую очередь он украшает новыми постройками свой осенний троицкий путь. В Троице-Сергиевом монастыре он строит обращенные в сторону Слободы кирпичные Святые ворота с надвратной церковью Сергия и ктиторским приделом Василия Парийского, а в конце пути заново возводит свою главную загородную резиденцию – Государев двор с соборной церковью Покрова. Память Сергия великий князь празднует в Троицком монастыре, а Покров – в Слободе, проводя осень в пирах и охотах. В походах его сопровождают двор и великая княгиня. Строительство на обоих концах пути велось одновременно: в 1509 г. был заложен Государев двор с огромной церковью в преддверии дворца, а осенью 1512 г., когда дворец вчерне был закончен и шла его отделка, – Святые ворота. Освящение дворца и ворот происходило с 11 по 15 декабря 1513 г. 11 декабря была освящена Покровская церковь, а 15-го – Святые ворота. В промежутке между этими датами, в течение трех дней, справлялось новоселье. Дошедшая до нас запись на пустых листах троицкого служебника об освящении 11 декабря Покровской церкви заканчивается многозначительной фразой: «Тогды ж князь великий и во двор вшел»2.

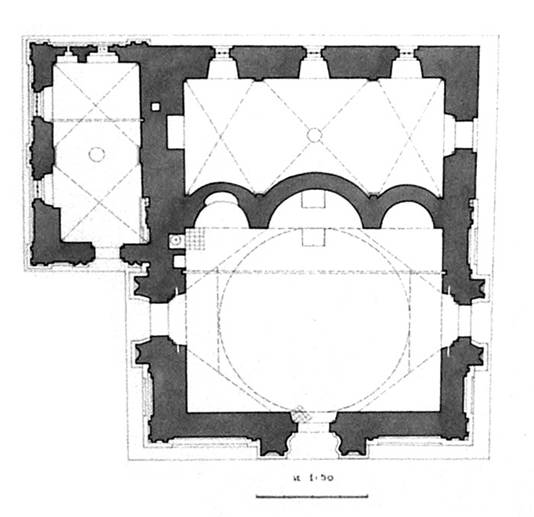

Что представлял собой Государев двор, когда в него вошел великий князь? Какие из перечисленных зданий его составляли?

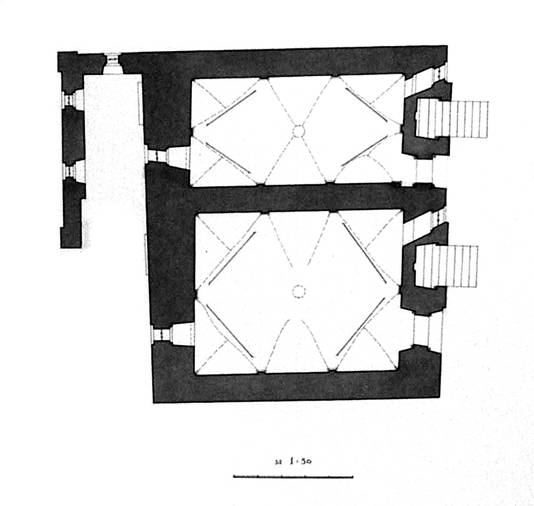

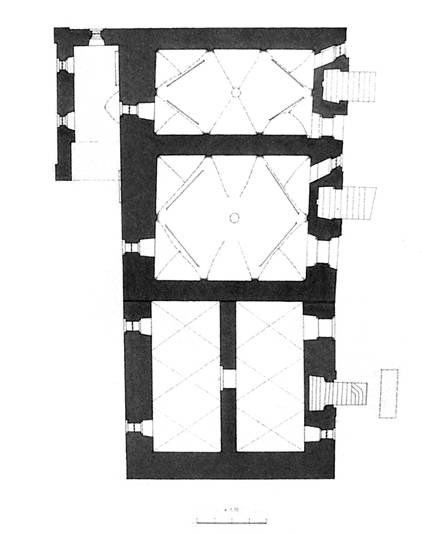

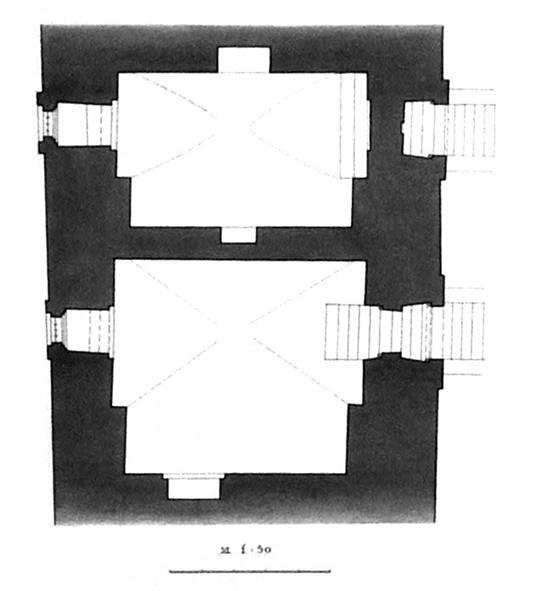

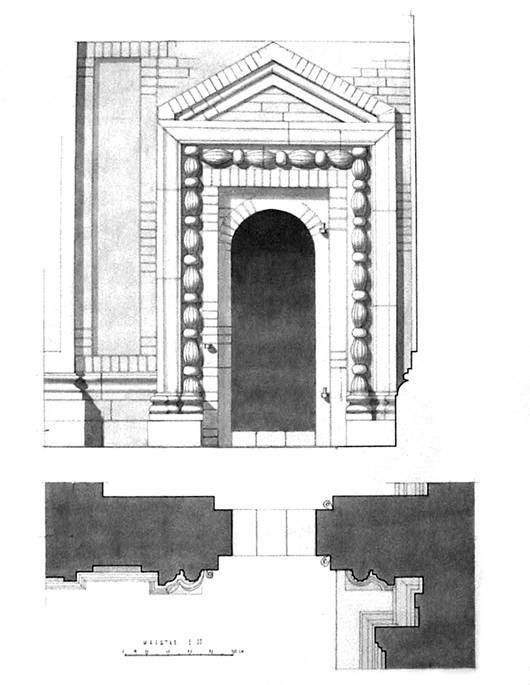

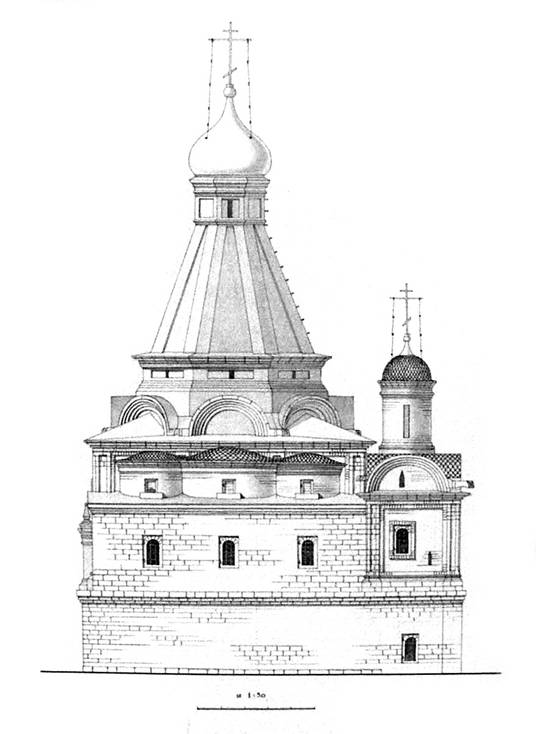

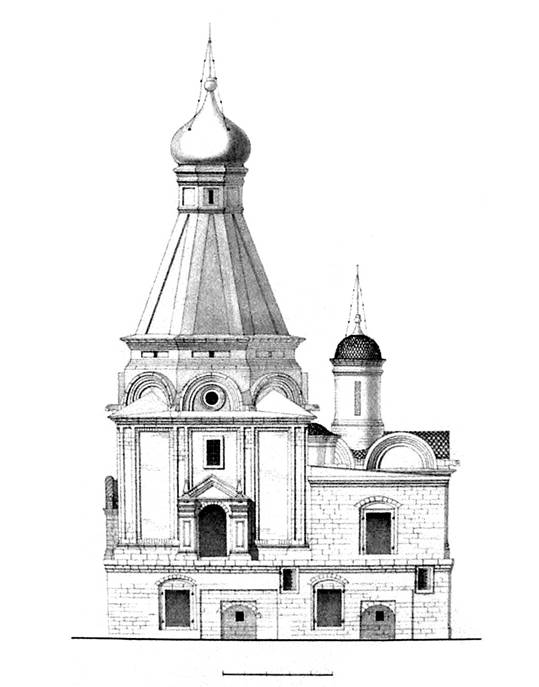

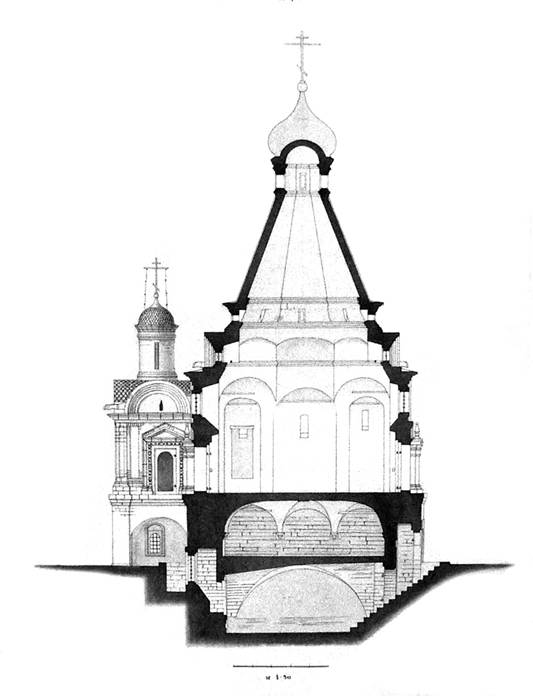

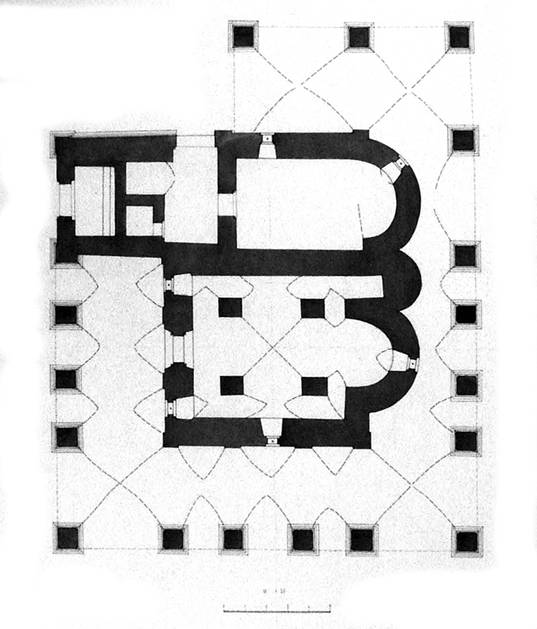

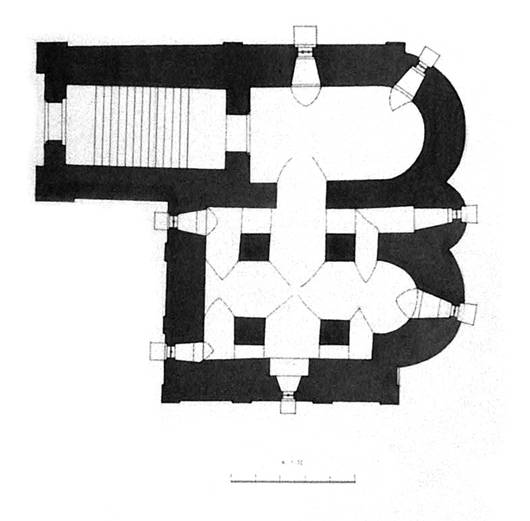

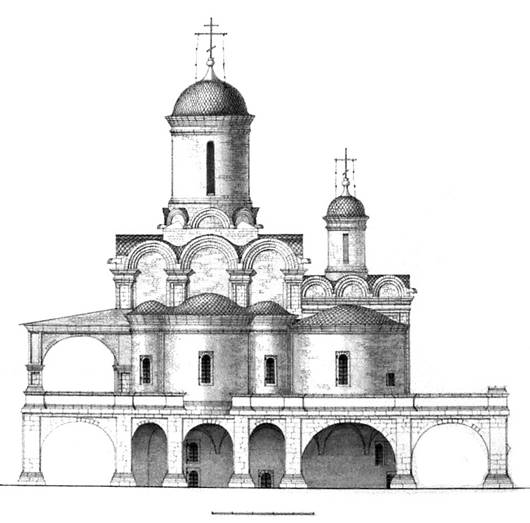

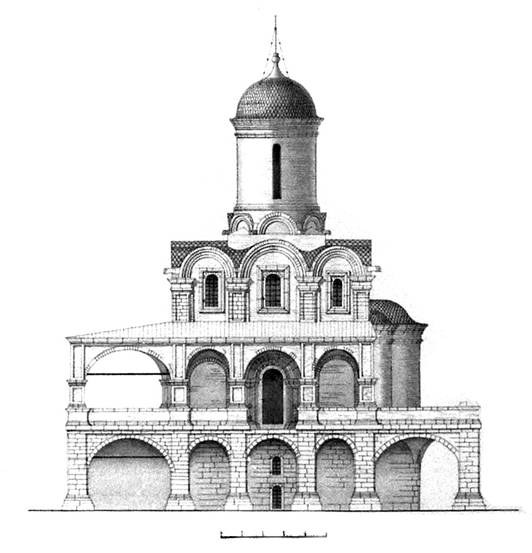

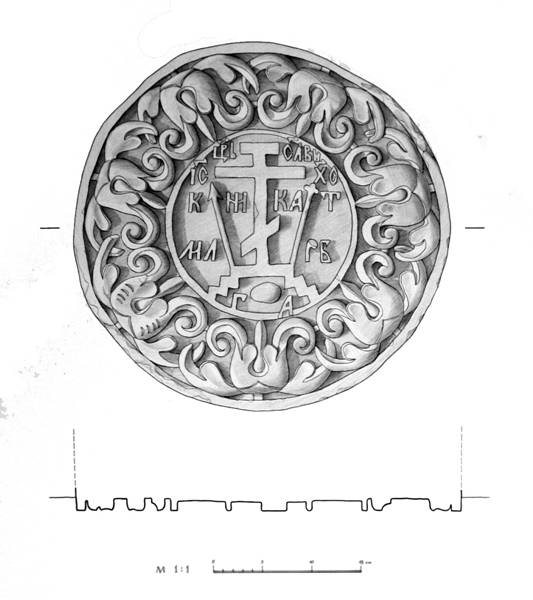

В литературе утвердилось мнение, что из четырех названных церквей и трех изображенных на современной гравюре с видом Слободы палат к эпохе Василия III относятся только Покровская церковь и небольшая столпообразная церковь «под колоколы» Алексея митрополита, выявленная в 40-е гг. нашего века архитектором П.С. Полонским внутри Распятской колокольни. Все остальные здания – в первую очередь домовые церкви Троицкая на Дворце и Успенская в Буграх (название позднее), а также три большие палаты – принято без достаточных оснований относить к так называемому «опричному» периоду в жизни Слободы, к эпохе Ивана Грозного. Последнее не находит подтверждения. Все четыре церковных здания и часть раскопанных палат построены в одно время, из материала сходных кондиций (белый камень и кирпич одного стандарта, однородное связующее, идентичное «якорное», без обухов, связное железо), в технике смешанной кладки, в едином итальянизирующем «графическом» стиле русской придворной архитектуры XVI столетия, с применением одних и тех же узлов и деталей. Из белого камня выложены погреба, подклеты, нижние части стен, столбы наружных ограждений и весь архитектонический декор этих зданий – цоколи, порталы, лопатки, капители и накрывные элементы карнизов; из кирпича – так называемые «верхи» – стены от уровня пят сводов, сами своды (в том числе своды двух жилых подклетов), подкупольные столбы, барабаны, закомары и кокошники, второстепенные элементы декора и оконные обрамления. Использовался кирпич и как декоративный материал. Принцип его использования уникален: между белокаменными лопатками церковных прясел, начиная от цоколя и выше, включая поле закомар, на всех четырех зданиях помещены чисто выложенные кирпичные инкрустации в виде прямоугольных или арочных впадин, с кирпичными же вокруг них ковчегами3. Размеры инкрустаций свидетельствуют, что весь ансамбль выстроен в одном модуле. Так, фасадные инкрустации нижнего яруса Покровского собора и двух его приделов равны (по высоте) фасадным вставкам четверика шатровой Троицкой церкви (5,2 м), а фасадные вставки ее Федоровского придела – инкрустациям цокольного яруса подколоколенной церкви (3 м). Кратные отношения наблюдаются и между наружными параметрами зданий; например, ширина четверика малой крестовокупольной Успенской церкви равна половине четверика большого собора и т.д.

Все узлы и детали слободских церквей отчетливо унифицированы. Корытообразными ковчегами или филенками обработаны белокаменные лопатки Троицкой и Успенской домовых церквей и простенки папертей Покровского собора. Венчающие тяги и капители имеют повсюду один и тот же, восходящий к классическому антаблементу трехчастный профиль. На всех зданиях повторяются наборы цокольных профилей. Все выступающие белокаменные элементы скреплены однотипными скобами4. Однако самым замечательным универсальным приемом, использованным при создании ансамбля, остается изначально открытый характер его кладок – будь то белый камень или кирпич. Облицованные натуральным белым камнем и красным кирпичом стены храмов и палат в момент их постройки (и долгое время спустя) не красились и не белились. В основе колористического решения целого архитектурного комплекса лежал, таким образом, естественный контраст между кирпичным фоном стен и элементами белокаменного декора. Подкрашивались белым левкасом только выполненные из кирпича второстепенные части этого декора, как то: нижние членения карнизов, оконные наличники и архивольты кокошников и закомар. Из-за обилия красных кирпичных вставок, красных барабанов и огромных красных закомар постройки Государева двора должны были восприниматься современниками как «кирпичные». Подобная, открыто западноевропейская стилистика дворца свидетельствует о его единовременном создании, причем задолго до опричнины.

Различались постройки Слободы между собой только объемом и качеством покрывающей их элементы оригинальной «фряжской» резьбы, однако стиль этой резьбы (если не считать специально скопированных с собора Троице-Сергиева монастыря орнаментальных поясов Покровского собора) – единый.

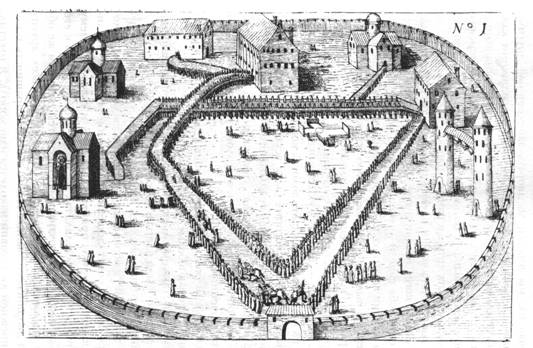

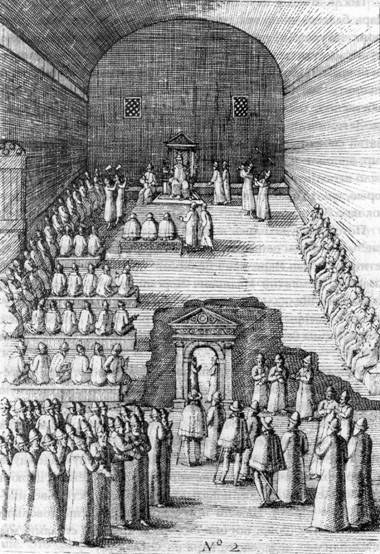

Все храмы Слободы, за исключением церкви «под колоколы», поставлены на подклеты и снабжены папертями трех типов: у соборной церкви – каменные, крытые тесом; у Успенской – каменные, с каменными же сводами; у Троицкой, некогда стоявшей в центре жилой хоромной части дворца, – деревянные. Что касается церкви «под колоколы» Алексея митрополита, то она, будучи бесподклетным, поставленным на землю сооружением, получила тем не менее в интересах всего ансамбля и ложный подклетный ярус, и ложную оригинальной архитектуры паперть со звонницей и лестничным ризалитом (см. статью «Новые исследования Распятской колокольни Успенского монастыря в Александрове» в настоящем сборнике). Данная особенность памятника находит подтверждение в известной гравюре из книги Я. Ульфельдта, где все здания Государева двора, кроме подколоколенной церкви, соединены между собой деревянными переходами.

Все три дворцовые церкви выстроены с приделами и смежными палатами, а Троицкая и Успенская – даже с погребами, что более всего говорит о едином утилитарном замысле строителей. Об архитектуре утраченных больших палат мы имеем возможность судить по извлеченным из раскопок фрагментам, а также на основании знакомства с архитектурой жилого теплого подцерковья домовой Троицкой церкви, состоящего из двойного подклета со сводами красивого рисунка, профилированными импостами под распалубками и резными белокаменными розетками в сводах. Один из сводов, тот, что непосредственно под храмом, расписан кирпичным паркетом по левкасу. Об исключительном богатстве разобранных в монастырский период дворцовых палат косвенно говорит серия подписных замковых розеток в сводах игуменской (или гостевой?) части монастырских келий, явно копирующих какие-то не дошедшие до нас дворцовые постройки.

Фасадные решения восьми церковных объемов (в Слободе было четыре основных церкви и четыре придельных) различаются в зависимости от типа перекрытия. Оба крестовокупольных храма – Покровский и Успенский – были перекрыты по закомарам; четыре бесстолпных придела5 с бесстолпной же домовой Троицкой церковью и колокольня заканчивались массивными некрепованными карнизами с кокошниками. Храмовые верхи этого пышного церковного ансамбля являли картину редкого в нашей архитектуре разнообразия. Если соборная и Успенская церкви и два соборных придела были увенчаны обычными барабанами (барабан Покровской церкви был при этом одним из самых больших в России – 7,2 м в диаметре, а барабан одного из приделов был встроен в соборную закомару), то оба средней величины бесстолпных храма – домовая Троицкая и столпообразная подколоколенная церкви – имели оригинальные, ранее в русской архитектуре не встречавшиеся завершения: церковь Алексея митрополита была купольной, а церковь Троицы – шатровой. Эти новшества говорят об экспериментальном характере небывалого в нашей истории дворцового строительства. В опричный период, при Грозном, оба храма подверглись перестройке. К шатровой Троицкой церкви была пристроена напоминающая дворцовую залу трапезная на погребе и подклете, а церковь Алексея митрополита была обращена в колоссальный шатровый столп-часозвоню. Строительный материал этого периода – почти исключительно кирпич, однако стиль перестроенных сооружений при этом соблюден полностью. Поскольку известно, что реконструкция церкви «под колоколы» была вызвана необходимостью поместить при ней вывезенный из разгромленного Новгорода 500-пудовый Пименовский колокол (для чего при новом здании была выстроена огромная звонница на столбах), мы получаем возможность датировать новый строительный период в жизни Слободы 70-ми гг. XVI в. К 70-м гг. должна быть отнесена и фресковая роспись Покровской и Троицкой церквей (Успенская и Алексеевская дворцовые церкви никогда не расписывались).

Таким образом, имевшая место в опричный период и вскользь отмеченная источниками6 реконструкция Государева двора получила в процессе исследования всестороннее подтверждение, однако объем нового строительства оказался при этом не столь значительным. Две из четырех дворцовые церкви, ранее относимые нашей наукой ко второй половине XVI в. (и как казалось, с полным основанием ввиду их шатровой формы), в действительности оказались всего лишь перестроенными сооружениями – с явными признаками не одного, а двух строительных периодов. Поскольку Слобода после смерти в 1581 г. царевича Ивана Ивановича была навсегда оставлена Грозным, серьезных оснований для выдвижения каких-либо иных датировок не остается.

Что касается приписываемой эпохе Ивана Грозного Успенской церкви, то поводом для этой достаточно произвольной атрибуции (Троицкая и Успенская церкви построены одной рукой – одна на половине великого князя, другая – на половине великой княгини) послужила поздняя монастырская легенда, согласно которой вблизи северного Никольского придела Успенского храма существовал особый (чуть ли не «опричный») двор с палатой – будто бы самого Ивана Грозного, жившего в Слободе келейно. Источник этой легенды ясен. В писцовых книгах Переяславского уезда 20-х гг. XVII в. имеется одна и та же загадочная фраза о некоем приделе Николая чудотворца. После обычного «...город осыпной..., а в нем храм каменный Покров пресвятые Богородицы...» следует: «В городе же в осыпи место, что бывал Государев двор, придел Николая чудотворца, Живоначальные Троицы, Алексея митрополита, Успения пресвятые Богородицы...» В данном описании вызывают недоумение три момента. Во-первых, писцовые книги как бы отделяют Покровскую церковь от Государева двора, хотя по логике вещей и согласно известию 1513 г. она должна быть его частью. Во-вторых, перечень церквей, составляющих достоверную территорию двора, начинается почему-то с придела, а не с Успенской церкви, при которой этот придел находился. И, в-третьих, церковь и придел в перечне отделены друг от друга.

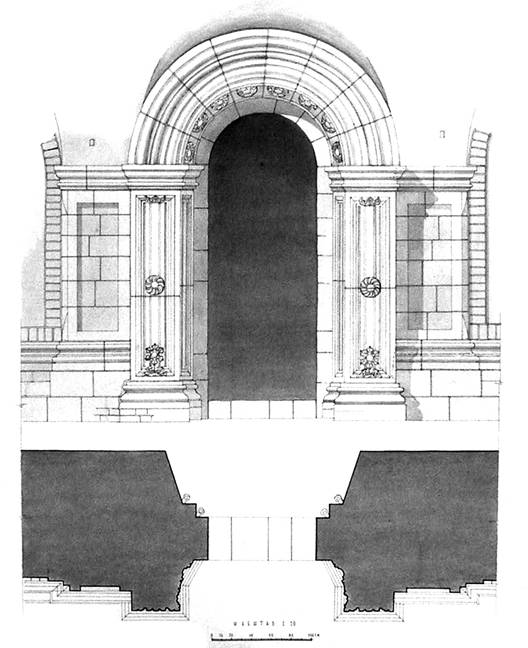

Всему этому удалось найти объяснение: в Слободе был не один, а два Никольских придела, второй – при той самой Покровской церкви, которую писцовые книги пытаются выделить в особое владение, и с него-то и брал начало Государев двор. В подобном разделении соборной церкви нет ничего необычного. Известно, что городские и архиерейские соборы на Руси сплошь и рядом находились в совместном владении разных общественных институтов или лиц, их представляющих, – ради общей церковной жизни и совместного соборного служения. Лучший пример – Успенский собор в Москве, в строительстве и эксплуатации которого в равной мере принимали участие великий князь и митрополит, государство и церковь. Как и домовый Благовещенский собор на Государевом дворе в Москве, Покровский собор располагался «на сенях», в преддверии дворца, о чем и сегодня воочию говорят его частично сохранившиеся западные «пропилеи» между двумя фланкирующими, суровой архитектуры палатами. Играя в Слободе роль открытой для общественных богослужений соборной церкви, Покровский собор имел, однако, и свою, связанную с особым дворцовым обиходом, внутреннюю, интимную часть – спрятанный в его глубине Никольский придел.

Придел сохранился и доступен изучению. Он расположен внутри алтарей собора – в дьяконнике, и с паперти попасть в него невозможно. В отличие от обычных приделов при алтарях, Никольский придел (в монастырский период он был переименован в Симеоновский) имеет совершенно оригинальное архитектурное решение: его пространственное ядро составляет высокий дьяконник крестовокупольного храма с открытым в него с юга пониженным трехстенным объемом, закамуфлированным снаружи под самостоятельный церковный четверик с крохотной полуапсидкой и световым барабаном (разобран в 20-е гг. XIX в.). Из-за скромных размеров лжечетверика барабан был прислонен к церковной закомаре юго-восточного соборного компартимента вплотную. Дьяконник и придел как бы «врезаются» друг в друга. Причину такой, едва ли не единственной в своем роде, компоновки объемов (позднее этот прием в еще более утрированной форме был повторен в соборе Никитского монастыря в Переславле-Залесском) мы видим в том, что с востока на южную паперть изначально вел особый узкий проход, соединявший здание собора с находившимися за алтарями деревянными палатами, вероятно, государева духовника. Для устройства этого прохода (позднее забранного дверью на подставах) четверик южного придела и пришлось «задвинуть» в дьяконник.

Несмотря на подражательный, заданный по отношению к архитектуре Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря характер, роскошь, с которой построен Покровский собор, не уступает московским дворцовым церквам великого князя. В нем совершенно уникальны вышеупомянутые торжественные «пропилеи» с лестницей, лес круглых, поддерживающих кровлю папертей колонн (с каменными между ними филенчатыми простенками), огромные каменные полуциркульные тимпаны напротив северных и южных церковных дверей (не сохранились, известны по чертежу XIX в.), изощренная резьба порталов и киота и т.д.7 Естественно, что этот главный дворцовый храм Слободы был расписан. Нет сомнений, что святая святых Государева двора – Никольский придел писцовых книг – находился именно здесь.

Из сказанного следует, что в 1513 г. в Слободе был закончен отделкою второй по величине, красоте и богатству Государев двор, или дворец, – с погребами, подклетами и малыми палатами, тронной палатой и несколькими церквями, не говоря уже о множестве деревянных палат и переходов между ними. Вот почему, покидая в 1564 г. Москву, царский поезд повернул из Коломенского на север, в Слободу, где царя и его семью всегда ждал готовый к приезду комфортабельный и надежно укрепленный дворцовый ансамбль, лишь немногим уступавший Большому Кремлевскому дворцу в Москве. Выбор новой столицы был, таким образом, предрешен.

1990–1994 гг.

Примечания

1. Краткое изложение доклада, прочитанного 16 января 1990 г. в ЛОИА на научной конференции «Чтения памяти П.А. Раппопорта, посвященные вопросам изучения древнерусского зодчества». Опубликован в «Информационном курьере» Московской организации Союза архитекторов РФ (М.,1991. №7. С.17–19). Исправлено и дополнено автором.

2. См. там же. С. 21 и далее.

3. Ковчеги двух профилей – в виде глубокой «полки» для нижних ярусов всех зданий и «смягченной формы», в виде «полки», дополненной четвертным валиком, для верхних ярусов, с последующим переходом в закомару.

4. Главы слободских церквей были обиты чернолощеной черепицей типа «бобровый хвост», закомары и кокошники опаяны жестью, а палаты и паперти покрыты тесом.

5. Один из них – северный придел Успенской церкви – был в XVII в. при реконструкции храма полностью (за исключением подклетной части) утрачен.

6. Имеются в виду, прежде всего, свидетельства немцев-опричников И. Таубе и Э.Крузе и Г. фон Штадена о постройке Иваном Грозным в Слободе после новгородского похода двух каменных церквей «с колоколами» и с каким-то «хранилищем под храмом», куда складывалась добыча. Одна из этих церквей, вне сомнения, – Распятская колокольня, другая – церковь Троицы на Дворце с новыми погребом и подклетом. По всей видимости, немцы застали эти храмы в лесах и сочли их вновь строящимися.

7. К сожалению, мы не имеем в настоящее время возможности исследовать этот выдающийся памятник сколько-нибудь подробно. После возобновления в 1991 г. в стенах Александровского музея Успенского девичьего монастыря доступ автора в некоторые важные с археологической точки зрения помещения собора (чердаки папертей и подклеты) был искусственно прекращен.

Ранее опубликовано в кн.: Кавельмахер В.В. Памятники архитектуры древней Александровой Слободы (сборник статей). Владимир, 1995. С. 6-18.

Государев двор в Александровой Слободе

(опыт реконструкции)

О существовании в Московском Кремле громадного ренессансного дворца, построенного европейскими мастерами на рубеже XV–XVI вв., образованная Россия знала по крайней мере со времен Н.М.Карамзина, о существовании второго, загородного, построенного теми же мастерами или их преемниками в Новом селе Александровском (впоследствии – Александровой Слободе), до самого последнего времени не было известно почти никому. И это несмотря на относительную сохранность этих памятников и рано проявленный к ним исследовательский интерес. Последние триста лет остатки дворца – три храма и колокольня, – подобно драгоценным карбункулам, заключены в стены провинциального Успенского девичьего монастыря в г. Александрове – поздней (вторая половина XVII в.), невыразительной архитектуры – и в этом качестве известны буквально всем. Историки и историки архитектуры, писавшие о Слободе, возможно, и догадывались, что перед ними разрозненные здания некогда единого архитектурного ансамбля (выстроенного по специальному проекту с конкретной датой и «государствообразующей» функцией), но по целому ряду причин так и не сумели составить себе о нем понятия. Причин – множество.

Первая, и едва ли не основная, – отсутствие официальных летописных упоминаний об этом событии. Единственный источник, весьма коротко сообщающий о постройке в глубине Переславских лесов дворцового столичного ансамбля, вполне может быть охарактеризован как «частный»: это запись «для памяти», сделанная на полях богослужебного сборника рукою игумена соседнего Троице-Сергиева монастыря Памвы Мошнина, вернувшегося в декабре 1513 г. с новоселья в Новом селе Александровском, где он помимо прочего участвовал в освящении соборной Покровской церкви1. Ни в одном из летописных сводов первых десятилетий XVI в. упоминаний о таком важном событии русской истории, как возведение под Москвой загородной великокняжеской резиденции – Государева двора, нет. Источник сделался известным более ста лет тому назад, но заметного воздействия на науку об Александровой Слободе (в плане архитектурном) так и не оказал. В нем, вопреки ожиданию, содержалась ненужная, как это представлялось в тот момент, даже «избыточная» информация. Памва сообщает об освящении на протяжении двух с половиной недель, с 28-го ноября по 15-е декабря 1513 г., властями Троице-Сергиева монастыря во главе с троицким постриженником, епископом Митрофаном Коломенским нескольких церквей в монастыре и его окрестностях, в том числе – в Новом селе Александровском. Как следует из контекста, и там, и там – и в монастыре, и по селам – в освящении храмов и «двора» участвовал сам Василий III с семьей (великой княгиней), двором, но почему-то без главного «богомольца» великокняжеской семьи – митрополита Варлаама. О самом «новоселье» Памва говорит скороговоркой: «Тогды ж князь великий и во двор вшел», что вполне понятно, ибо для Памвы – игумена, свидетеля и зрителя как бы «сбоку» – главным было не освящение двора, а освящение церквей монастыря, притом вполне замечательного – патрона и небесного «крестного» Василия III – преподобного Сергия Радонежского. Общерусское событие предстает у него как монастырское.

Однако так оно в действительности и было. Сооружение главной загородной резиденции московских государей в 40 верстах от Троице-Сергиева монастыря было, по всем данным, инициировано троицкими монахами. Будущая Слобода родилась в качестве своеобразных «троицких выселок». Об этом говорит архитектура главной соборной церкви, посвящение приделов и церквей и весь принятый в этом месте на протяжении столетия обиход. Вторая функция (после государственной) самого большого за пределами Кремля «гражданского» ансамбля Москвы была, таким образом, богомольной. В передаче Памвы его официальное и государственное значение оказалось естественным образом притушенным. «Государев двор» – термин, эквивалентный европейскому понятию «двор королевский», – не был произнесен игуменом с должной отчетливостью. А вследствие этого у части историографов-любителей возникло ощущение, что речь идет чуть ли не о помещичьей усадьбе. Это неправомерное мнение не изжито и до сего дня.

Вторая причина, помешавшая своевременной кристаллизации исследовательской мысли, – состояние самих памятников, их так называемая «застроенность» (произведенные за столетия переделки и ремонты), но пуще всего – понесенные ансамблем Слободы утраты. В последние десятилетия XVII в. при распространении Успенского монастыря на всю территорию Государева двора (первоначально учрежденный в 50-е гг. XVI в. монастырь занимал небольшую территорию на южной, женской половине дворца) все каменные палаты, составляющие ядро любого европейского королевского дворца или замка, были безжалостно разрушены монастырским духовником игуменом Корнилием (с 90-х годов XX в. – местный преподобный). В результате от собственно дворца остались только две каменных кордегардии с большой парадной лестницей между ними, громадная позднеготическая колоннада вокруг соборной церкви, три теплых подклета на погребах под одной из церквей и каменные холодные погреба с холодными подклетами под другой – все типичные атрибуты великокняжеского дворцового обихода. О размахе завершившегося в 1513 г. слободского строительства косвенно свидетельствуют выдающиеся размеры главной соборной церкви (освященный в том же году Покровский собор был по понятиям своего времени всего лишь вотчинным княжеским храмом, в действительности же являлся третьим по величине зданием средневековой Москвы после Успенского и Архангельского соборов) и роскошь ее отделки. На значимость осуществленного в Слободе замысла указывает также постройка посреди Государева двора против собора столпообразной подколоколенной капеллы со звонничным ризалитом для отпевания умерших дворян и слуг.

Все эти диковинные и совершенно незнакомые историкам русской архитектуры сооружения трактовались – без учета понимания целого – совершенно превратно: кордегардии с лестницей-колоннадой долгое время считались пристроенными к собору позднее, церковь на теплых подклетах и погребах и вторая – на холодных подклетах и погребах – приписывались деятельности Ивана Грозного, перестраивавшего Слободу после новгородского похода, а подколоколенная капелла, впервые открытая исследователями в 40-е годы XX в., еще полвека ждала своей идентификации. Параметры же Покровского собора до Г.Н.Бочарова и В.П.Выголова вообще всерьез не принимались во внимание. Факт большого удаления церквей друг от друга, обнаружившийся после произошедшей в литовское разорение гибели деревянных хоромов дворца, рассматривался как доказательство их разновременности и отдельности, несмотря на феноменальное тождество их архитектуры и строительного материала.

Была еще одна причина, на целое столетие задержавшая развитие науки о Слободе, которая может быть с полным основанием отнесена к числу «роковых» случайностей. В самом конце XVI в. в процессе вышеупомянутой передачи Успенскому монастырю всей территории Государева двора большая соборная церковь Покрова была переосвящена, но не обычным переосвящением, а посредством переноса главного соборного престола в другую теплую домовую церковь тут же во дворе и обратного переноса престола из малой церкви – в большую, чем был совершен нечаянный «топонимический подлог». В источниках это двойное переосвящение никак не отразилось, монастырские власти продолжали получать государеву ругу по старым книгам Казенного приказа (в которые подьячие вовсе не собирались вносить коррективы). Догадаться о совершившемся переосвящении без внимательного изучения самих памятников (хотя бы их фресок) в этих условиях для ученых нового времени оказалось делом невозможным. После знакомства с игуменской записью историки Слободы стали принимать за церковь Покрова 1513 г. небольшой шатровый храм в глубине двора, а нынешний Троицкий собор, открывающий собою крупнейший ансамбль средневековой России, считать постройкою Ивана Грозного. Наиболее скверным последствием данного заблуждения стала утрата ими представления о масштабе события. Воображение исследователей неизменно рисовало вокруг лже-Покровской церкви небольшую деревянную, в очередной раз – почти «помещичью», усадьбу (сельского или городского типа – безразлично) «двора» Василия III «с маленькой буквы». Так сложилась одна из местных топографических легенд о так называемом «начале Слободы». При этом ученых не смущала «ранняя» шатровая конструкция храма (в науке было принято считать, что каменные шатровые храмы не могли появиться в России раньше 1532 г. – год постройки церкви Вознесения в Коломенском).

С трудностями чтения источников связана еще одна постигшая науку неудача. В писцовых книгах, составленных правительством после литовского разорения, подьячие в качестве топографических ориентиров при описании «места» сожженного Государева двора (в границах так называемой «Осыпи» – бывших крепостных стен) приняли расположенные на этой территории дворцовые церкви. Здание большого Покровского собора, имевшего помимо придворного статус «городской» соборной церкви, оказалось из этого перечня искусственно вычленено, а многочисленные в виде отдельных объемов церковные приделы (почему-то кроме одного – Николая чудотворца!) – опущены. С этого-то – Никольского – придела и начиналось, по данным писцовых книг, «место государева двора» (ориентир, во всех отношениях странный!). Ученая попытка отыскать искомое место и стала причиной очередной ошибки, окончательно дезориентировавшей науку. В Слободе на беду оказалось два Никольских придела, местное же предание помнило только об одном: при Успенской церкви в дальней южной стороне двора. Александровские историографы, а за ними и московские ученые посчитали, что Государев двор (по крайней мере, перед Смутой) располагался здесь, на отшибе от основных зданий, в виде «уединенной усадьбы» – теперь уже самого «мятущегося тирана» Ивана Грозного, – между тем как Никольский придел, с которого двор действительно, по-видимому, начинался, находился (случай вовсе не уникальный!) внутри соборной Покровской церкви. Беря в этом приделе свое таинственное «начало», двор затем охватывал всю уставленную церквями территорию в границах пресловутой «Осыпи». Так заключенная в термине «Государев двор» масштабная идея оказалась в очередной раз дезавуированной. Понятие «королевской резиденции» для государя величайшей державы Европы, несмотря на обилие косвенных фактов в виде величины собора и каменных кордегардий при нем, не складывалось.

«Легендарный» туман вокруг памятников Слободы рассеялся только в советское время. В 1924 г. исследователи установили, наконец, каким в действительности было посвящение большого собора, а с ним впервые обрели истинную дату этого архитектурного колосса. Чуть раньше (в 1914 г.) в научном обороте появились гравюры-иллюстрации из книги Я.Ульфельдта, давшие возможность любому исследователю оценить при желании масштаб и контуры ансамбля. Был сделан первый шаг к идентификации всех расположенных на территории бывшего Государева двора сооружений. Одним из исследователей, оценивших масштаб событий 1510-х гг., был проф. А.И.Некрасов. Его рукопись 1948 г., хранящаяся в архиве Государственного историко-художественного музея-заповедника «Александрова Слобода», поныне остается ценнейшим компендиумом знаний по архитектурной истории Слободы. Ее уже почти адекватно читали наши современники Г.Н.Бочаров и В.П.Выголов, а также исследователь памятников Слободы архитектор-реставратор П.С.Полонский (машинопись его работы также хранится в архиве музея-заповедника) и ярославский ученый-краевед М.П.Куницын.

Однако камнем претковения для всех без исключения историков Слободы оставалась сама ее архитектура, чью тонкую стилистику ученые продолжали (и сейчас продолжают) не понимать. Исследователи упорно не желают видеть в разбросанных на громадной территории (в границах бывшей «Осыпи») церковных зданиях причудливой и одновременно строго унифицированной архитектуры – остатков единого, подчиненного общему замыслу грандиозного архитектурного ансамбля. Ни тождество строительного материала, кирпича, железа, белого камня, кровельной черепицы и т. д., ни единое для всех четырех храмов колористическое решение фасадов (по-европейски открытая снизу доверху фактура кирпичных и белокаменных кладок, белокаменные подклеты и апсиды, красные стены и барабаны и черные «графитовые» кровли), ни итало-готическая резьба церковных порталов, поясов и карнизов не может поколебать их старинной, основанной на случайных свидетельствах иностранцев уверенности, что здания Слободы сооружались не в один, как это видят наши глаза, а непременно – в два приема с разрывом в 50 лет между ними: первая группа зданий – собор и церковь под колоколы – при Василии III, а вторая – две церкви на погребах и подклетах в глубине двора, а также гиганская шатровая столпообразная колокольня, заново возведенная над старой церковью под колоколы (и все, что к ним некогда «примыкало», включая новые деревянные хоромы и «дьячьи избы» и т.п.) – при Грозном, в эпоху опричнины. Таков вердикт, вынесенный самому загадочному русскому «гражданскому» средневековому ансамблю большинством исследователей. Этот вердикт не может не вызвать тревоги и сомнений. Ведь перед нами художественное явление колоссального значения, вполне сопоставимое с королевскими дворами Европы.

Совершенно открытым в течение десятилетий оставался вопрос о снесенных Корнилием палатах, их архитектуре, материале и датировках. Не имея самих палат перед глазами (часто даже не подозревая об их существовании в прошлом, поскольку источники на этот счет хранят молчание), ученые XIX–XX вв. были склонны называть дворец «усадьбой» – по аналогии с усадьбой Коломенское царя Алексея Михайловича, – давая тем самым понять, что весь так называемый «жилой фонд» дворца, за исключением церквей, был первоначально деревянным. Черпаемые из актового материала первой половины XVII в. сведения о достоверно существовавших на территории Государева двора при Михаиле Федоровиче деревянных хоромах поддерживали их в этом убеждении. Подобная, априорная по сути своей, точка зрения не может быть сочтена, тем не менее, беспредметной: все многочисленные подмосковные резиденции Романовых, начиная с «путевых дворцов» в Троице-Сергиеве монастыре и Слободе, в окрестностях Москвы были деревянными. Деревянными, за исключением громадных усадебных церквей, немногих погребов, ворот и кордегардий при них (совсем как в нашем случае!), были и такие крупные подмосковные резиденции, как Коломенское и Измайлово, а также все известные по источникам великокняжеские и царские кельи и «хоромы на приезд» по городам и весям и монастырям – по всему государству. И диктовала подобный выбор материала не нужда, а традиция. Единственным в новейшей русской истории «владетельным князем», пытавшимся построить себе в дальнем Подмосковье каменный замок в самом конце XVI в., считался убежденный западник, конюший боярин Б.Ф.Годунов (Борисов городок на Протве). И только в Московском Кремле и в уделах наукой были зафиксированы наряду с деревянными каменные жилые постройки, в том числе – на боярских дворах. Очевидно, ставить деревянные хоромы и «жилья» в вотчинах в рассматриваемое время было укоренившимся в народе обычаем, выражением некоего привычного стереотипа – дань распространенным во всех слоях общества воззрениям на природу и человека, а вовсе не диктовалось, как часто думают, экономическими причинами. Деревянное жилище в лесном краю запечатлелось в русском сознании, как юрта в сознании кочевника, – на уровне религиозного откровения, как образ своего национального рая, на взгляд же иноземцев это должно было быть знаком недостаточной цивилизованности. Отсюда следует, что вышеизложенные взгляды на природу русского загородного жилища вполне возможны и допустимы, но их рискованно распространять на первую загородную резиденцию, где со времен Василия III принимались послы и кипела дипломатическая работа. Деревянный дворец (даже самый великолепный, в стиле, например, Коломенского) должен был производить на европейцев ущербное впечатление. А потому очевидное отсутствие достоверных следов каменных палат в древнем Коломенском, Острове, Воробьеве, Крылатском и т.п., а также в относительно «новом» Измайлове убеждает нас в обратном. А именно: официальная резиденция московских государей западного типа с каменными палатами для приемов (во все времена, начиная с 1513 г.) была в государстве одна-единственная – и только в Слободе. Ее оставление во второй половине XVII в. (фактический «уход» из нее государей начался, разумеется, значительно раньше), упадок и последующее «невозобновление» имели сложные культурные, религиозные, политические и эстетические – вообще, мировоззренческие – причины, вплоть до изменения стиля жизни. Помимо того, что Слобода была разорена в годы иностранной интервенции, она устарела, потеряла по каким-то неизвестным нам причинам свою привлекательность для августейшей семьи и двора.

В опричнину Слобода была перестроена. Сколь глубоко и как – основной вопрос, волнующий сегодня ученых. Разумеется, – в камне и дереве, с прибавлением новых комнат и палат, но без сооружения новых церквей, что крайне важно. О перестройке Слободы прямых свидетельств не имеется, есть только показания позднего нарративного источника о ее традиционном, по-русски, «возобновлении» в дереве. Старое хоромное строение заменялось свежерубленым, менялся кровельный тес, все «избяное освежалось», и даже, якобы заново, «ставился город», т. е. крепость вокруг Государева двора. В какой мере перестройка коснулась каменных палат, можно лишь догадываться. Предполагать мы вправе, конечно, все. Два дворцовых храма из четырех имеют вид реконструированных еще в древности. Это – церковь под колоколы Алексея митрополита (с начала XVIII в. – Распятская колокольня) и домовая церковь Троицы на теплых подклетах и погребах. Интересно, что оба храма – шатровые, однако конструкции их шатров различны.

Распятская колокольня – выдающийся памятник эпохи опричнины. Сегодня это огромный шатровый столп с несохранившимися часами и четырьмя деревянными циферблатами на четыре стороны света, по сути, – часовая башня или «часобитня» готического пошиба. Узкий, вытянутый, первоначально глухой шатер часовой башни напоминает готические шпили Северной Европы. Русским элементом башни являются ярусы кокошников под звонами. При часобитне, в перевязку с нею, была выстроена огромная звонница на столбах для благовестных очепных колоколов – своих и трофейных – и площадка-ризалит под церковной главой для колоколов «язычных». При своем сооружении Распятская колокольня была поставлена на стены старой гептогональной церкви Алексея-митрополита 1513 г., которая, как показали исследования, была этой тяжестью буквально раздавлена (сейчас церковь-капелла Алексея-митрополита образует внутренний объем Распятской колокольни).