|

РусАрх |

Электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры

|

Источник: Рабинович М.Г. Очерки материальной культуры русского феодального города. М., 1988. Все права сохранены.

Сканирование материала и размещение

его электронной версии в открытом доступе произведено: www.booksite.ru.

Все права сохранены.

Размещение в библиотеке «РусАрх»:

М.Г. Рабинович

Очерки материальной культуры русского феодального города

Монография посвящена развитию материальной культуры русского феодального города

за тысячу лет – с IX по середину XIX в. Охарактеризованы жилище, одежда и

питание различных слоев горожан. В трех очерках – «Двор и дом», «Городской

костюм», «Стол горожанина» – показаны изменения, произошедшие в этой сфере

быта, а также прослежены взаимосвязи русского населения с соседними и

отдаленными народами. Являясь продолжением книги «Очерки этнографии русского

феодального города», книга дает яркую картину городского образа жизни русских.

Издание богато иллюстрировано.

Для историков, этнографов, археологов, преподавателей,

учащейся молодежи.

ВВЕДЕНИЕ

На современном уровне знаний мы не можем

представить себе русскую народную культуру – духовную или материальную – иначе,

как синтез культурных достижений деревни и города, как результат многовековой

совместной деятельности всего народа – горожан и сельских жителей. Попытки

рассматривать народную культуру в целом или отдельные ее разделы как достижение

одной только части населения, одного только класса (например, крестьянства, как

это свойственно народнической литературе) были, как известно, подвергнуты

критике В. И. Лениным еще в конце прошлого столетия (Ленин В. И. ПСС, т. 2, с.

223). «Города, – писал он позже, – представляют из себя центры экономической,

политической и духовной жизни народа и являются главными двигателями прогресса»

(Ленин В. И. ПСС, т. 23, с. 341).

В современном городе активно развиваются

контакты различных народов, этнокультурных и этнических групп, различных

вариантов бытовой национальной культуры, приводящие к усилению культурной

однородности нации (Бромлей, 1983, с. 354). И в прошлом, в эпоху феодализма,

город был как бы огромным котлом-ускорителем этнических и этнокультурных

процессов, активным участником формирования народной культуры во всем ее

многообразии. Не было, пожалуй, ни одной сколько-нибудь значительной области

народной культуры, в которую не внесли бы вклада горожане. Но если роль города

и городского населения в развитии духовной культуры народа издавна признавалась

исследователями, то материальная культура горожан до недавнего времени не была

еще настолько изучена этнографами, чтобы можно было сделать в этой области

подобные обобщения.

Задумав исследование о русском феодальном

городе, мы предполагали первоначально изложить результаты изучения занятий

городского населения, его материальной и духовной культуры, общественного и

семейного быта в одной книге. Однако по причинам чисто техническим это

оказалось невозможным (Рабинович, 1978а, с. 14). И хотя предлагаемое сейчас

читателю исследование носит даже другое название, оно тесно связано с вышедшим

ранее как общностью замысла и построения, так и источниковедческой базой и

самим содержанием, поскольку рассматриваемая здесь материальная культура

принадлежит городу, городскому обществу, городской семье.

Вместе с тем, как уже сказано, материальная

культура города составляет неотъемлемую часть народной культуры. Город как тип

поселения стадиально более поздний, чем поселения сельские; на протяжении его

существования деревня является во всех отношениях питательной средой города.

Эту живую связь мы старались проследить во всем исследовании, о какой бы

области развития народной культуры, о каком бы отдельном явлении ее ни шла

речь. В большинстве случаев выясняется, что каждое явление уходит своими

корнями в глубокую древность, что оно, хотя бы в зародыше, получено горожанами

от крестьян, но в городе сильно переработано и зачастую возвращено через много

десятилетий в деревню в значительно измененном, усовершенствованном виде. Такой

многократный обмен лучшими достижениями и обеспечивает единство народной

культуры, ее поступательное развитие.

Изучение материальной культуры горожан, пожалуй,

еще в большей мере, чем предшествующие разделы нашей работы, требует системного

подхода, комплексного метода исследования, привлечения разнообразных источников

– вещественных, письменных, изобразительных, литературных. Источники эти столь

богаты и разнородны, что для подробной их характеристики потребовалась бы еще

книга, а может быть, даже не одна. Мы отсылаем поэтому читателя к тому краткому

обзору, который сделан в предыдущей книге, и к тем источниковедческим

публикациям, которые напечатаны со времени ее выхода (Рабинович, 1982, 1986а).

Все же необходимо еще. раз подчеркнуть, что, несмотря на обилие и многообразие

источников, они даже в своей совокупности не дают сплошного материала ни в

территориальном, ни в хронологическом отношении, что и обусловило построение

этой книги, как и предыдущей, в форме очерков, посвященных крупным разделам

материальной культуры горожан: жилище («Двор и дом»), одежда («Городской

костюм»), пища и утварь («Стол горожанина»). Сознавая при этом, что некоторые

разделы материальной культуры – например, городское хозяйство, о котором

написан и опубликован с некоторыми сокращениями очерк (Рабинович, 1976), или

транспорт – могли бы дополнить предлагаемое исследование, мы считаем все же,

что и подробно разработанные здесь разделы дают вместе с тремя очерками

предыдущей книги достаточное представление о городском образе жизни в эпоху

феодализма.

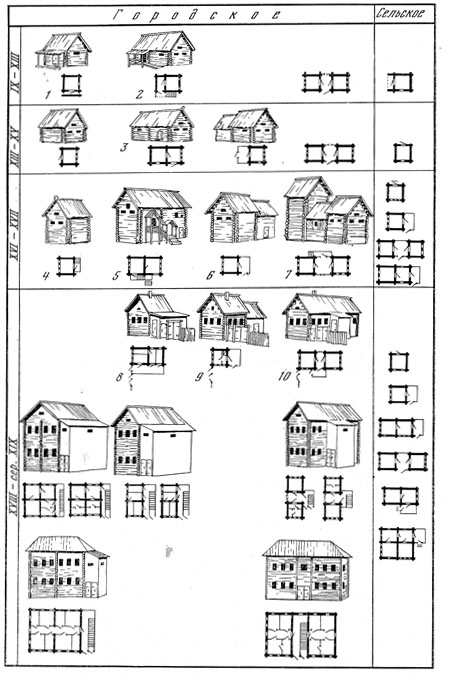

Каждый очерк охватывает весь тысячелетний период

феодализма – со второй половины IX по середину XIX в. Этот огромный путь разбит

нами еще ранее на четыре этапа: 1) IX – XIII вв. – возникновение и рост городов

в составе Древнерусского государства, земель и княжеств периода феодальной

раздробленности; 2) XIII-XV вв. – города в период создания централизованного

Русского государства, в условиях постепенной ликвидации феодальной

раздробленности; 3) XVI – XVII вв. – города феодальной России к началу

формирования всероссийского рынка; 4) XVIII – XIX вв. – русские города в период

позднего феодализма и перехода к капитализму (Рабинович, 1978а, с. 5).

Деление это, с нашей точки зрения, себя

оправдало и остается в предлагаемой книге, хотя более поздние обобщающие

исследования (см., например: Буганов, Преображенский, Тихонов, 1980) дают

несколько иное членение того же периода.

В основном прежней осталась, как сказано,

источниковедческая база исследования. Она лишь несколько расширена появившимися

за последнее десятилетие новыми публикациями источников и новыми исследованиями

по близкой тематике, ссылки на которые читатель легко найдет в тексте книги.

Хочется лишь подчеркнуть еще раз, что намеченные нами этапы развития русских

городов неравномерно обеспечены источниками разных типов. Если для первых двух

этапов (IX – XV вв.) значительную роль играют ежегодно пополняющиеся

археологические материалы в сочетании с относительно скудными данными

письменных источников, то для третьего этапа серьезно усиливается роль исторических

актов, изображений и вещевых коллекций, хранящихся в наших музеях. Четвертый же

этап настолько обеспечен письменными, печатными и изобразительными источниками,

что для сколько-нибудь исчерпывающего анализа их вряд ли хватит относительно

краткого срока жизни одного человека. Поэтому в качестве основного архивного

материала избраны ответы на программы, разосланные в XVIII и первой половине

XIX в. научными учреждениями и обществами. Преимущество этого материала мы

видим прежде всего в том, что он собран по тщательно разработанной учеными –

историками и этнографами – программе, единовременен и охватывает широкую

территорию Европейской России, что он дает разнообразные и в то же время

концентрированные сведения по нашей теме (ср.: Греков, 1960; Рабинович, 19716).

Вместе с тем мы отчетливо сознаем необходимость

в дальнейшем расширения круга источников. Главным резервом для продолжения

работы представляются архивные фонды, связанные с делами совестных и сиротских

судов, спорами о наследстве, опеке и пр., и также дела комиссий по строениям.

Документы эти лишь частично затронуты учеными и еще ждут своего исследователя.

Однако работа над ними затрудняется рассредоточенностью материалов: эти фонды

хранятся теперь в областных архивах и, следовательно, доступны более всего

местным краеведам.

Прежними остаются и территориальные границы

исследования: в основном русские города бывшей Европейской России; для

сравнения привлекаются также материалы о городах Сибири, изучение которых

серьезно продвинулось за последнее десятилетие (Города Сибири, 1978 и др.). Для

третьего и четвертого этапов с той же целью привлекаются города украинские и

белорусские преимущественно древние – те, которые на первом и втором этапах

были русскими (Киев, Чернигов, Полоцк и т. п.).

Учтены в книге и новые исследования по русскому

городу, появившиеся уже после выхода «Очерков этнографии», в частности серия

«Русский город» под редакцией В. Л. Янина (вып. 2 – 5, 1979 – 1982), в которой

для нас особенно важны работы П. Г. Рындзюнского и В. В. Карлова. Отклики на

эти исследования содержатся в опубликованных автором статьях (Рабинович, 1980,

1983), посвященных определению понятия «город» и роли города в различных

областях этнического и этнокультурного развития народов (Рабинович, Шмелева,

1984). Совместно с М. Н. Шмелевой разработана также и общая программа

этнографического изучения города в нашей стране (Рабинович, Шмелева, 1981).

Оживившийся в нашей исторической науке за

последние десятилетия интерес к исследованиям города в прошлом и настоящем,

налаживающаяся постепенно систематическая координация исследований, несомненно,

помогут разрешению многих проблем этнографии города. Предлагаемая книга имеет

своей задачей обобщить накопленные материалы о русском феодальном городе и тем способствовать

развитию советской урбанистики.

Выше уже говорилось, что материалы наши

неравномерно распределены как в хронологическом, так и в территориальном

отношении. Это обстоятельство не позволяет пока составить карты, и читатель

найдет в этой книге лишь отдельные картосхемы. Однако изложение построено с

таким расчетом, чтобы можно было такую карту в общих чертах представить: когда

перечисляются местные особенности какого-либо явления, речь идет сначала о

городах северных и северо-западных, потом и о северовосточных, центральных и

западных, затем о Среднем Поволжье, о южных русских городах, о Нижнем Поволжье.

Словом, мы двигаемся от Архангельска к Астрахани как бы по строкам книги. В

хронологическом отношении изложение ведется в рамках намеченных четырех этапов

развития городов от IX к XIX в. В некоторых случаях удалось даже посвятить

каждому этапу особый раздел.

Привлечение широкого круга разнообразных

источников обусловило обилие фактического материала. Но материал этот настолько

рассеян, что иногда бывает трудно найти и собрать разнородные сведения, важные

для общей картины развития города. Одну из своих задач мы видим поэтому в

фиксации внимания исследователей даже на отдельных упоминаниях нужных для

изучения городского быта фактов. Но в целях сохранения четкости характеристики

различных явлений в основном тексте дается по возможности обобщенный материал,

а отдельные частные сведения вынесены в приложения, с тем чтобы исследователи,

которые заинтересуются более подробной характеристикой явлений, их местными

особенностями, могли получить в книге нужный материал и хотя бы указания, как

его найти в море источников.

1

ДВОР И ДОМ

Городская усадьба, как и сельская, называлась

«двор». Это была замкнутая территория, изолированная в древности от улицы

высоким забором и сообщавшаяся с внешним миром через ворота, которые, однако,

держали всегда на запоре. Во дворе, включавшем жилой дом, производственные и

хозяйственные постройки, сосредоточивалась фактически вся жизнь семьи. Мы

рассмотрим состав городского двора, материал, конструкцию и основные функции

всех построек, в особенности жилого дома, их эволюцию за тысячу лет.

ПРОБЛЕМЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

IX – XIII вв.

XIII-XV вв.

XVI-XVII вв.

XVIH-XIX вв.

ПРОБЛЕМЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Приступая к изучению городского двора и

городского дома, мы должны исходить из того, что город в целом является типом

поселения более поздним, чем поселения сельские, и генетически с ними тесно

связан. В очерке, посвященном происхождению городов (Рабинович, 1978а),

охарактеризованы различные пути их возникновения. Сейчас для нас важен тот

весьма частый в древней Руси случай, когда городом становилось сельское

поселение. Здесь наиболее ясна и прямая генетическая связь городского жилища с

сельским, происхождение первого от второго. Ясно и то, что дома рядового

населения образующегося города должны в большинстве своем иметь характерные

черты, свойственные сельскому жилищу данной местности и определяемые как

особенностями местного ландшафта (климат, наличие тех или иных строительных

материалов и пр.), так и этническим и социальным составом населения. Короче, в

этом случае город получает тип массового жилища непосредственно от местной

деревни, чтобы в дальнейшем приспособить его к своим нуждам, которые также

выявляются не сразу. Происходя от сельского жилища, городское должно было на

первых порах мало от него отличаться. Для того чтобы проверить это положение в

отношении древнерусских городов, необходимо обратиться к археологическим

материалам.

Древнерусское жилище археологически изучено не

сплошь, но все же достаточно для того, чтобы вполне ясно представить себе его

общий характер и главнейшие типы. Крупные археологические монографии и сборники,

посвященные как городам, так и целым княжествам или землям, содержат обычно

специальные разделы или статьи, посвященные жилищу (Каргер, 1958; Толочко,

1980; Монгайт, 1955, 1961; Засурцев, 1963; Рабинович, 1964; Борисевич, 1982; и

др.). Имеются и обобщающие работы, главной из которых является «Древнерусское

жилище» П. А. Раппопорта (Раппопорт, 1975). Исследование это содержит как

наиболее полный каталог всех изученных к тому времени жилищ (их учтено около

2000 в 308 населенных пунктах), так и карты размещения их типов, дающие

представление об общем ходе развития древнерусского жилища с VI по XIII в.

К интересующему нас периоду – IX – XIII вв. –

относятся примерно 1500 жилищ на 239 поселениях. Из них около 2/3 – в больших и

малых городах (в чем сказалось направление археологических исследований за

последнее столетие), но для проверки высказанного положения имеется достаточный

материал и с сельских поселений. Так, к VIII – первой половине X в. относятся

82 поселения – 40 городских (в том числе 6 упоминаемых летописями) и 42

сельских; ко второй половине X – XI в. – 48 поселений – 28 городских (16

упоминаемых летописями) и 20 сельских; к XII – XIII вв. – 109 поселений – 84

городских (43 упоминаемых письменными источниками) и 25 сельских (Раппопорт, 1975,

с. 27 – 111). Заметим еще раз, что приведенные цифры отражают не подлинное

соотношение типов поселений, а лишь состояние исследований. Но важно, что как

раз для самого раннего периода (IX – начала X в.) археологический материал

позволяет судить как о городском, так и о сельском жилище.

Уже давно выяснено, что жилище рядового

населения Древней Руси было в ту пору двух типов, имевших вполне определенные

ареалы. В северной лесной зоне господствовали наземные срубные дома, в южной,

преимущественно лесостепной, – дома, немного углубленные в землю, – так

называемые полуземлянки. Подавляющее большинство исследованных археологически

жилищ VIII – первой половины X в. представляет собой полуземлянки; ареал этого

типа простирается даже несколько севернее лесостепи, заходя в бассейне Днепра в

подзоны лиственных и смешанных лесов. Наземные срубные дома открыты в подзоне

темнохвойных южнотаежных лесов – в Новгородской и Псковской землях.

Сравним жилища рядовых горожан и крестьян в

обоих ареалах. На юго-западе, в древнем городе Галиче, открыты полуземлянки IX

– X вв. В с. Миткове, к юго-востоку от Галича, было такое же жилище; на

городище Подгорцы, к северу от Галича, также полуземлянки VIII – первой

половины X в., на селище Баламутовка – тоже. Таким образом, город, села и

какое-то укрепленное поселение (погост или двор феодала) имели жилища, в общих

чертах сходные, отличавшиеся лишь в деталях (в данном случае – однокамерные

полуземлянки с печами-каменками) (Раппопорт, 1975, № 34, 36, 38, 39).

На юго-востоке, на Дону, подобную же картину

можно наблюдать в г. Белая Вежа и с. Ближняя Мельница. Впрочем, в городе были и

единичные наземные жилища (Раппопорт, 1975, № 91, 92). На северо-западе, в

лесной зоне, – города Псков и Рюриково Городище близ Новгорода, села Прость,

Георгий, Золотое Колено и Съезжее имели только срубные наземные дома (Раппопорт

1975, JY° 110 – 112; Носов, с. 31 – 32). Число подобных сравнений можно

увеличить. Но уже из приведенных примеров ясно, что ко времени начала роста

древнерусских городов дома рядовых горожан принадлежали к тому же типу, что и

крестьянские дома в той же местности.

А какова была картина в тех случаях, когда город

вырастал в одной местности, но пополнялся значительными группами населения из

других местностей, даже из других природных зон? Известно, что такие случаи в

эпоху феодализма, когда феодал мог попросту переселить зависимых от него людей

из одного места в другое, не так уже редки. Переселенцы приносили с собой свои

бытовые и культурные традиции, в том числе и традиции домостроительства.

Археологические материалы отражают иногда и эти обстоятельства. Так, при

раскопках городка Ярополча Залесского во Владимирской земле М. В. Седова

открыла два типа жилища. Внутри укреплений были наземные срубные дома, а на посаде

– полуземлянки. Исследователь предполагает, что в город, где господствовал

северный тип жилища, переселилась значительная группа населения из какой-то

южной безлесной области. Очутившись на земле, богатой лесом, переселенцы скоро

поняли преимущества местного типа строительства, и полуземлянки были оставлены

(Седова, 1978, с. 66 – 67). Недавно открытые в Киеве, где прежде находили

только полуземлянки, срубные дома в районе Подола вызывают среди археологов

споры о преобладавшем в городе типе жилища. По-

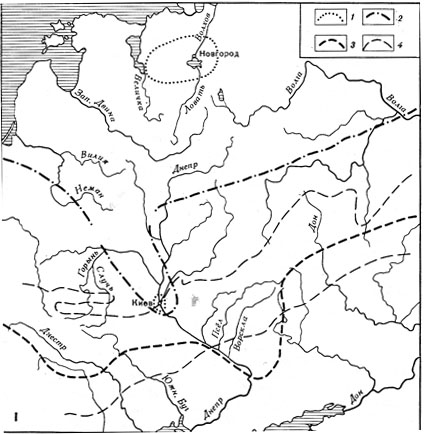

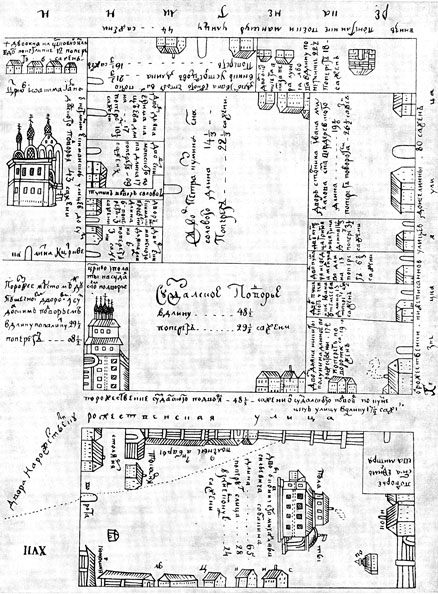

1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ СРУБНОГО НАЗЕМНОГО ДОМА В IX

– XIII ВВ..

лемика эта еще не закончена, и вопрос остается

весьма сложным (Толочко, 1981, с. 63, 65; Раппопорт, 1975, с. 127, 160). Но

одно из возможных его решений – это предположение о том, что северный тип

жилища перенесен в Киев переселившимися туда новгородцами (а такие переселения

и, в частности, Новгородскую божницу на Подоле отмечают письменные источники).

В таком случае привнесенный тип жилища мог удержаться наряду с южным, поскольку

неподалеку от города имелся значительный массив соснового леса.

О значении строительных традиций – с одной

стороны, и об их обусловленности – с другой, дают представление более поздние

источники, в частности некоторые описания городов, сделанные по заданию

Географического общества в Астраханской губ. в середине XIX в. Описывая город

Черный Яр, корреспондент отмечает, что дома там одноэтажные, деревянные, причем

у горожан победнее – зачастую «снаружи обмазываются и белятся»

(АГО 2, №

Иногда материалы раскопок позволяют проследить

даже единичные вкрапления жилищ другого типа, связанные с переселениями. Так

нами интерпретирован открытый в Москве А. Ф. Дубыниным дом XVI в.,

первоначально имевший южный тип внутренней планировки с печью, обращенной

устьем ко входу, и перестроенный затем так, как было удобнее в местном, относительно

суровом климате: вход был устроен с другой стороны и печь оказалась

расположенной устьем от входа, как и бывало обычно в северных домах.

Переселенец, видимо, построился по своей традиции, а потом вынужден был

переменить планировку дома (Рабинович, 1964, с. 221).

Подобные явления отмечены и в городах Западной

Европы. В. Радиг писал, что переселившиеся в немецкие города крестьяне

первоначально застраивали свои дворы так, как принято было в деревнях их

местности, но в дальнейшем условия городской жизни приводили к перестройке, и в

XIII – XIV вв. только в маленьких городках или предместьях оставались еще

усадьбы и постройки, планировка которых была сходна с деревенской (Radig, 1950,

с. 50).

Тип жилого дома не оставался неизменным. Он

изменялся по мере развития строительного дела, транспорта, экономики в целом.

Нам уже случалось писать, что такие важные черты типа жилища, как материал и

конструкция, зависели прежде всего не от этнических особенностей населения, а

от наличия строительного материала. В частности, северный русский тип жилища

требовал леса с прямым ровным стволом. Старались строить из сосновых, во вторую

очередь – из еловых бревен (Рабинович, 1975, с. 242 – 243). Возможности

добывания и транспортировки таких бревен со временем, видимо, расширялись.

Если в IX – X вв. наземные срубные дома

прослежены преимущественно в северо-западной части Древнерусского государства –

Новгородской и Псковской земле, то уже в X – XI вв. они распространились на юг

и юго-восток, заняв почти всю лесную зону Европейской России, до границы

лесостепи, а в XII – XIII вв. перешагнули эту границу, в особенности на

юго-западе, заняв в Галицкой земле и на Волыни почти всю лесостепную зону (Рис.

1). Полуземлянки сохранялись преимущественно в безлесных местах в бассейне

Днепра и на некоторых опольях (например, к югу от Москвы), куда по каким-то

причинам труден был подвоз леса. Выборочная проверка показывает, что и в селах,

в особенности вблизи городов, начался тот же процесс. Например, в Галицкой

земле селища Мартыновка и Онут по соседству с Галичем были застроены также

наземными срубными домами, в то время как городок Звенигород и сел. Болшев

имели еще полуземляночные жилища. Процесс смены типов домов, стало быть, еще не

завершился. А в Смоленской земле как сам Смоленск, так и расположенные к югу и

к западу от него села Дросенское и Яново имели срубные дома. Небольшой ареал к

югу от Москвы, где в XII – XIII вв. сохранились еще полуземлянки, включает

городок Перемышль Московский и села Битяговку и Федоровское. В некоторых

городах (как в лесной, так и в лесостепной зоне) процесс смены типа жилища

также еще не был завершен, и раскопки открыли как наземные срубные дома, так и

полуземлянки. Таковы жилища Городца на Волге, Суздаля, Ростова, Мурома, Рязани,

Серенска, Воиня, Трубчевска, Борисова, Плеснеска. Подобное же явление

прослеживается и на поселениях (как видно, переходного типа), от которых

остались городища: Донецкое, Слободка и др., и на селищах Пребыковцы, Лука

Врублевецкая и др. (Раппопорт, 1975, карта, рис. 36, с. 126).

Однако наличие двух типов жилищ может быть

следствием не только незавершившегося процесса их смены, но и переселения

значительных компактных групп населения, как это было, например, в г. Ярополче

Залесском. Возможно, что на сельских поселениях вообще смена типов жилищ шла

медленнее, чем в городах.

Процесс распространения наземного срубного

жилища интенсивно шел и в XIII в. Это удалось проследить и археологически,

например, в Суздале (Дубинин, 1945, с. 94), где в это время полуземлянки были

окончательно вытеснены. Начиная с XIV в. в русских городах все дома были

срубными, наземными. Но навык строительства землянок долго еще держался в

народе. При каждом случае, когда трагически нарушался привычный образ жизни

(например, при неприятельском разорении), обращались к старым приемам и легко

строили временные жилища – «землянки».

Рассмотрим теперь русский городской дом и двор в

их изменениях на протяжении намеченных нами ранее четырех этапов развития

городов.

IX-XIII вв.

Срубный дом и полуземлянки.

Дворовые постройки.

Интерьер.

Дома ремесленников.

Богатые дома

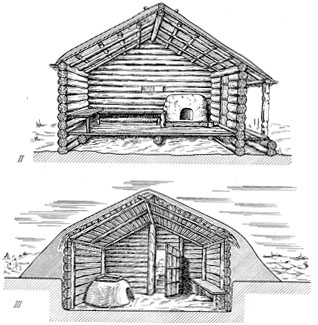

СРУБНЫЙ ДОМ И ПОЛУЗЕМЛЯНКА

Итак, древнерусские города знали два основных

типа жилища – наземный срубный дом и полуземлянку. У обоих типов при всех их

различиях имелись и важные черты сходства: это были небольшие дома рядовых

горожан, состоявшие, как правило, из одного только квадратного или почти

квадратного в плане помещения, служившего всей семье и для работы, и для

приготовления пищи, и для еды, и для спанья. Размеры их были различны, но в

целом обычно изба была около

Первый и, по-видимому, древнейший (восходящий к

славянским жилищам середины I тысячелетия, когда восточные славяне еще не

расселились в лесной зоне) тип городского жилища представлял собой

полуземлянку. Сам этот термин не древнеславянский, а привнесен исследователями,

назвавшими так жилище, немного (на 0,3 –

Таким образом, простой дом-полуземлянка снаружи

имел вид небольшого, правильной формы всхолмления, по-видимому, без каких-либо

украшений. Но бывали и двухэтажные дома этого типа. Археологически их можно

выделить с достоверностью только в том случае, когда в яме полуземлянки найдены

остатки печи, рухнувшей с верхнего этажа (а такие случаи встречаются крайне

редко). Верхний этаж должен был при этом также иметь каркасно-столбовую

конструкцию. В тех же, гораздо более частых случаях, когда в яму опускали сруб,

присыпая его стенки снаружи землей, по мнению исследователей, можно говорить о

доме на высоком или низком подклете. Такой дом, по сути дела, не отличался

существенно от наземного срубного жилища, нижние венцы которого также нередко

утеплялись завалинкой (Раппопорт, 1975, с. 132, 133; Толочко, 1980, с. 70-71).

Он возвышался над землей довольно значительно и завершался двускатной (по

большей части деревянной) кровлей, увенчанной коньком. Украшения (конек,

резьба, детали кровли) были видны с улицы и в том случае, если дом стоял (как

это и бывало чаще всего) в глубине двора, за забором. Меньшие ямы без печей

исследователи считают остатками хозяйственных построек.

Наземные срубные дома строились из хвойного леса

(предпочтительно сосны, реже – ели). Углы сруба соединялись всегда в «обло»,

причем чашки и продольный паз вырубались в нижнем бревне (Рис. 1, 2). Такая

конструкция сруба с выступающими наружу концами бревен была удобна в

особенности в северных областях, где суровая зима: углы дома не промерзали даже

в сильные морозы, что вполне компенсировало больший расход леса, тем более что

в рассматриваемый период срубные дома строили обычно в лесной зоне, где не

ощущалось недостатка строительного материала. Сосна и ель имеют прямой ровный

ствол и дают прекрасные смолистые бревна, которые не требуют больших усилий для

конопатки стен (не создают значительных щелей) и обеспечивают в избе сухость

насыщенного смолой воздуха, т. е. отличные гигиенические условия. Пол в срубных

домах всегда был дощатый. В северо-западной части ареала, даже если не было

подклета, пол врубался, как и в полуземлянке со срубом, во второй-третий венец

так, что был приподнят над землей. В юго-восточной части лесной зоны дощатый

пол устраивался Ниже, на лагах, положенных непосредственно на землю или на

специальную глиняную прокладку. Вдоль стены дома, где находилась входная дверь,

зачастую устраивалась под свесом кровли, край которой опирался на столбы,

открытая галерея с дощатым полом; для поддержки столбов и пола параллельно

стене клали ряд или два бревен. Срубной дом был выше полуземлянки, чаще имел

второй этаж (а, как увидим ниже, иногда и больше этажей). Его стены и

украшенные резьбой детали производили сильное эстетическое впечатление.

Был еще один (относительно редкий) тип жилища

рядовых горожан – клети в городнях городского вала. Конструкция

деревянно-земляных укреплений города, при которой насыпь вала закрывали срубы –

городни, позволяла оставлять часть этих срубов незасыпанными и использовать их

в качестве жилых (с печью) или хозяйственных помещений. Жилища эти по площади

несколько меньше описанных выше (

ДВОРОВЫЕ ПОСТРОЙКИ

Одна из особенностей города как поселения – его

относительно большая людность и вследствие этого плотность застройки, что

приводило к уменьшению двора (особенно в укрепленном центре города). Но нам уже

случалось писать (Рабинович, 1978а, с. 23, 289), что в русских городах в эпоху

феодализма дворовые участки всех сословий были значительно больше, чем

соответствующие участки, например, в Западной Европе; застройка и хозяйственное

освоение их были разнообразны. При срубном наземном доме и хозяйственные

постройки двора по большей части были срубными, хотя зачастую и не из хвойных

пород дерева. Ценилась, например, механическая прочность дуба, не имевшего

такого ровного ствола (Рабинович, 1964, с. 237). Хозяйственные постройки были

обычно меньше по размерам, чем жилой дом.

О характере хозяйственных построек на рядовом

городском дворе в IX – XIII вв. данных немного. Краткая редакция Русской

Правды, которую летописец считал созданной для Новгорода и которая отражает как

сельский, так и городской быт X – XI вв., называет клеть (хранилище различного

имущества) и хлев, где содержат скот (Р. Пр., ст. 20, 29, 38). Археологическими

раскопками на дворах горожан открыты также производственные сооружения –

зольники и чаны для обработки и дубления кож, гончарные и металлургические

горны и пр., а то и целые мастерские (Рабинович, 1964, с. 195 – 197). Возможно,

были и постройки для обработки урожая зерновых – овин и гумно, о которых мы еще

будем говорить в связи с развитием городской усадьбы в XVI – XVII вв. Вероятно,

не все эти надворные постройки были во всех городах. Например, баня (мовница)

как отдельная постройка характерна преимущественно для лесной зоны (в более

южных городах мылись в домашней печи).

Если на севере хозяйственные постройки были, как

уже сказано, срубными, то в центральной части и на юге тогдашней Руси их стены

могли быть столбовой конструкции или даже плетневые. Уже в этот период двор

горожанина включал зачастую и сад. Такой сад конца XII в. обнаружен в Новгороде

в Неревском конце. В нем было не менее пяти фруктовых деревьев (найдены корни

четырех яблонь и одной груши). Около других домов и во дворах усадеб XI – XII

в. встречены отдельные корни и пни яблони, груши, рябины, ели, дуба, кусты роз

(Колчин, Янин, 1982, с. 27).. Горожане, стало быть, заботились о

благоустройстве своих участков – о тени, приятном виде, запахе цветов.

Двор был окружен забором с воротами. Конструкция

забора соответствовала характеру жилища: на юге это чаще бывал плетень или

дощатый забор, на севере – обычно частокол из врытых. в землю не очень толстых

кольев.

ИНТЕРЬЕР

В интерьере жилища было, пожалуй, меньше

различий, чем в его конструкции и внешнем виде. В большинстве случаев это была

комната с деревянными стенами (бревенчатыми, если дом был наземным срубным, или

полуземлянкой, крепленной срубом, дощатыми или брусяными – при других способах

облицовки полуземлянки) и лишь изредка – со стенами, обмазанными глиной (в

классической полуземлянке), по-видимому без привычного нам потолка, перекрытая

непосредственно опирающимися на стропила скатами кровли*. Интерьер

дома-полуземлянки отличали при этом столбы, укреплявшие облицовку стен и

поддерживавшие кровлю, а зачастую и лестница в несколько ступенек (деревянная

или вырезанная в грунте); окон в таком доме, по мнению исследователей, не было

вовсе. В наземном срубном доме было, по-видимому, несколько маленьких волоковых

окошек, которые лучше известны по более поздним материалам и о которых мы

расскажем в своем месте. Деревянная дверь в одну створку закрывала вход,

ориентированный обычно на юг, чтобы в комнату попадало больше тепла и света

(особенно в летнее время).. Главную роль в интерьере любого русского жилища

играла печь.

____________________

Это предположение Ю. П. Спегальского вызвало

возражения Г. В. Борисевича. Однако определенных данных о наличии в IX – XIII

вв. потолка им не приведено (Борисевич, 1982, с. 273).

____________________

Недаром и все помещение, где была печь,

называлось истопкой (от слова «топить») или избой. К началу рассматриваемого

нами периода, в IX – X вв., это была по большей части каменка – печь, сложенная

из камней, реже (преимущественно в среднем Поднепровье) – глинобитная,

прямоугольная в восточной и круглая – в западной части этого района (Раппопорт,

1975, с. 149). Открытый очаг и печь типа камина в древнерусских жилищах не

встречались вовсе; хотя более ранние славянские дома имели иногда очаги,

расположенные в центре дома.

В X – XI вв. прямоугольные глиняные печи были

постепенно вытеснены круглыми, которые распространились и в наземных жилищах. В

XII – XIII вв. печи-каменки сохранились лишь в Новгородской (наряду с

глинобитными и глиняно-кирпичными) (Борисевич, 1982, с. 286) и Псковской

землях, кое-где в верховьях Волги и на западе, в верховьях Немана. На остальной

территории Древней Руси как в полуземлянках, так и в наземных жилищах в это

время господствовала круглая глинобитная печь (Раппопорт, 1975, с. 150, 153).

Все упомянутые выше типы печей были беструбными (курными, как их называли

впоследствии), так что дым шел прямо в избу. Этим и объясняется отсутствие

потолка: когда дым поднимался кверху, под крышу, можно было все же как-то

находиться в нижней части избы. Чтобы выпустить дым, открывали дверь и

волоковое оконце, обычно находившееся на фронтоне избы. «Горечи дымные не претерпев,

тепла не видати», – гласит древняя пословица.

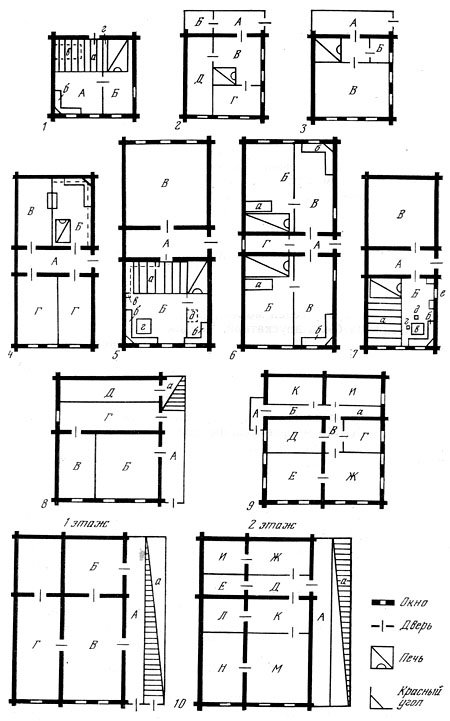

Положение печи определяло всю внутреннюю

планировку избы. Обычно печь ставили в одном из углов*, при этом важно было,

куда печь была обращена устьем – ко входу или от него. Видимо, еще в начале

рассматриваемого нами периода сложились те четыре основных варианта планировки,

которые сохранялись потом в течение целого тысячелетия и были характерны для

разных областей расселения восточных славян. Так, печь могла находиться справа

или слева от входа, устьем к нему (вариант 1); в одном из дальних от входа

углов, устьем ко входу (вариант 2); в дальнем углу, устьем к боковой от входа

стене (вариант 3); наконец, справа или слева от входа, устьем к противоположной

входу стене (вариант 4). Древнейшей, по-видимому, была планировка по варианту

2. До X в. она преобладала (Раппопорт, 1975, с. 139). В дальнейшем большее

распространение на Юге и Юго-Западе получил вариант 1, на Севере же и в

центральных русских землях – вариант 4. Это объясняется прежде всего климатическими

условиями: положение печи устьем к противоположной входу стене больше

способствует сохранению тепла и создает лучшие условия для хозяйки, кото-

______________________

* Все случаи расположения печи в центре избы

относятся к северным русским землям. П. А. Раппопорт предполагает, что,

возможно, такие жилища по происхождению не были славянскими.

______________________

рая обычно готовит пишу у печного устья и при

таком расположении печи не страдает от холодного воздуха, врывающегося каждый

раз, когда открывают дверь.

Судя по позднейшим этнографическим материалам, к

положению печи приспособлялась вся планировка избы: угол по диагонали от печи

был парадной частью избы – здесь ставили стол, устраивали лавки, здесь ели,

сюда сажали гостей. Угол этот позднее назывался красным (от древнего значения

этого слова – «красивый»). Трудно сказать, имел ли этот угол и какое-то

сакральное значение. В рассматриваемый нами период там, вероятно, еще не было

икон: христианство, как известно, распространялось медленно, и иконы, столь

характерные для всякого городского и деревенского дома в более поздние периоды,

еще не проникли так глубоко в быт каждой семьи. Но возможно, что какие-то

изображения дохристианских божеств – «идолы» – могли здесь помещаться.

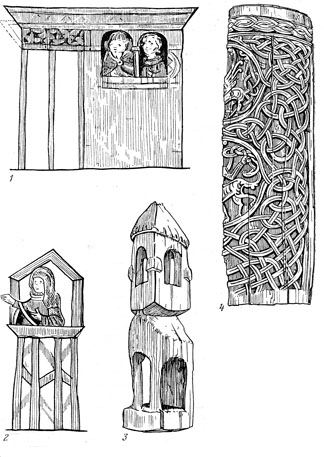

Деревянные, зачастую художественно выполненные изображения таких божеств,

называемые условно исследователями «домовыми», довольно часто находят в древних

горизонтах культурного слоя русских городов (включая XIII в.), в частности в

Новгороде (Колчин, Хорошев, 1978, с. 171). Угол напротив печного устья, где

женщины обычно стряпали и пряли, так и назывался позднее – бабий кут или

середа. Такое значение он должен был иметь и в древности. Наконец, четвертый

угол предназначался для мужских работ. Вообще устойчивость функционального

распределения частей избы неоднократно подчеркивалась этнографами (наиболее

полно см.: Бломквист, 1956, с. 212). О меблировке древней избы почти ничего не

известно, можно думать, что, как и позднее, в ней были, кроме стола,

неподвижные лавки и подвижные скамьи, на которых сидели и спали. Для спанья

служили позднее также полати, располагавшиеся обычно рядом с печью, с боковой

ее стороны. В зависимости от типа планировки они устраивались высоко, над

дверью (на Севере), или низко (такие полати у украинцев в XIX в. назывались пiл

– «пол»).

В тех редких случаях, когда печь ставилась в

середине избы, планировка должна была быть иной, но вопрос этот ни археологами,

ни этнографами пока не разработан (Борисевич, 1982, с. 277). Мы вернемся к нему

в разделе, посвященном XVIII – XIX вв.

Таков в общих чертах интерьер древнейшего

русского деревенского и городского жилища, восстанавливаемый нами со

значительной долей гипотетичности.

Украшения в курной избе вряд ли имели смысл,

поскольку вся верхняя часть избы была обычно покрыта копотью. Можно думать

лишь, что какие-то эстетические элементы (например, резные детали) были в самой

мебели, в опечке, в ограждении полатей (Борисевич, 1982, с. 278) и т. п.

Украшением могла служить также нарядная посуда – керамическая, деревянная, или

реже Металлическая.

ДОМА РЕМЕСЛЕННИКОВ

Для жилища рядового горожанина, к какому бы из

описанных выше типов оно ни принадлежало, характерно то, что почти каждый дом

был одновременно и мастерской ремесленника. Приведем несколько примеров. В

Киеве М. К. Картером среди многих .других жилищ исследована полуземлянка XIII

в. (разрушенная при взятии Киева монголо-татарами в

В Москве интересен дом кожевника XII – XIII вв.,

открытый при раскопках в Зарядье (на древнем Великом посаде). Почти квадратная

изба площадью немного меньше

БОГАТЫЕ ДОМА

Будучи поселением более .сложным по социальному

составу, чем деревня, город уже в рассматриваемый нами период должен был иметь

и более разнообразное по величине и планировке жилище, чем обрисованное нами до

сих пор. Археологическими раскопками открыты городские дома, имеющие не одну, а

две или несколько жилых комнат (Археология СССР, с. 143). Как предполагают

исследователи, это были дома зажиточных горожан (Раппопорт, 1975, с. 142 – 143).

Определить более точно социальное положение владельца дома по большей части

невозможно поскольку археологическая наука не разработала еще критериев,

которые позволили бы различать, например, дома купцов и феодалов. Лишь в редких

случаях, на которых мы еще остановимся, это возможно сделать по находкам

особенно характерных вещей или берестяных грамот. Можно лишь выделить дома

более состоятельных ремесленников.

В ХII – ХШ вв, относятся двухкамерные

полуземлянки, открытые в Киеве, Белгороде, Городске. Это были большие дома,

шириной как обычные, но большей длины (до 7 –

В.XII – XIII вв. были в городе уже и

трехкамерные дома – две избы или изба и клеть – срубы, соединенные постройкой

более легкой конструкции. Мы не будем здесь останавливаться на проблеме

развития русского городского жилища в целом, которое, на наш взгляд, не может

быть представлено просто как постепенное увеличение числа помещений (одно – два

– три). Этот важный вопрос удобнее решать на более поздних материалах,,

сохранивших древние названия частей жилища. Отметим лишь, что трехкамерные

срубные наземные дома в рассматриваемый период были редки. Они известны в

основном по новгородским раскопкам. Но дома феодальной знати были в ту пору уже

многокомнатными. Древнейшая русская летопись упоминает в составе боярских и

княжеских дворцов, кроме избы или истопки, также палаты (видимо, приемные

помещения), терем, сени, ложницу или одрину – спальню, медушу – нечто вроде

винного погреба (ПВЛ I, 24, 40, 74; ПСРЛ I, 8, 398; II, 128, 369).

Некоторые из этих названий говорят и о

высотности дома. Так, сени в то время не прихожая, как мы привыкли думать, а

парадная терраса, расположенная на втором этаже. Обычно сени поддерживались

столбами и снабжались красивыми деревянными решетками. Именно о таких сенях

поется в старинной песне: «Ах, вы, сени мои, сени, сени новые мои, сени новые,

кленовые, решетчатые!» (Розанов, 1944, с. 48). Понятно, что именно с высокого

места выпускает молодая женщина сокола, чтобы тот летел на родимую сторонку.

Былина «Соловей Будимирович» рассказывает, как князь дал герою задачу построить

в одну ночь дворец и к утру уже стояли «три терема златоверховаты, да трои сени

косящатыя, да трои сени решетчатыя» (КД 1977, с. 12). Древнейшая летопись

содержит повествование о некоем варяге-христианине, жившем в Киеве в конце X в.

В

Ю. П. Спегальский предполагает, что сени были

отдельной постройкой (Спегальский, 1972, с. 239). Но другой летописный текст

говорит, что сени тесно примыкали к дворцу, и лестница снизу на сени вела и во

внутренние помещения дворца. Ведь под лестницей сеней своего дворца был в

Мы помним, что Соловей Будимирович построил для

князя не только сени, но и терема. Терем, по-видимому, был непременной частью

дворца феодала. Он завершал ансамбль, составляя его третий (или второй) этаж, и

шатровая (по большей части) кровля терема была видна издалека. Термин

«златоверхий», применявшийся к терему издавна, подчеркивал нарядность этой

кровли. Впрочем, терем и в самом деле мог быть покрыт, например, медными

листами, дававшими иллюзию золота. На миниатюре Радзивилловской летописи,

иллюстрирующей первое мщение княгини Ольги древлянам (

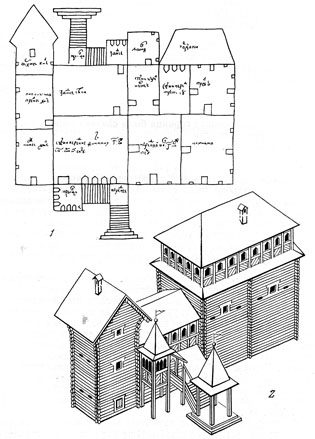

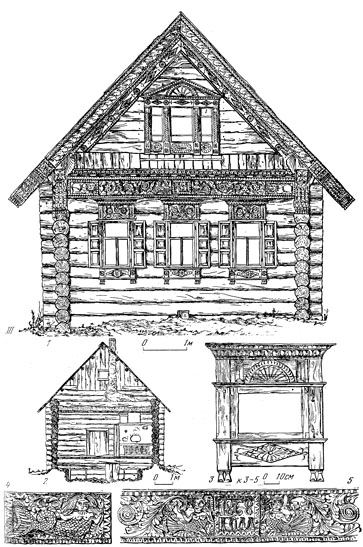

2. БОГАТЫЕ ГОРОДСКИЕ ДОМА X – XII ВВ.:

1 – дом с сенями. Киев, X в.;

2 – терем княгини Ольги. Киев, X в.;

3 – деревянная модель терема. Новгород. X в.;

4 – часть резной колонны. Новгород;

5 – усадьба художника в Новгороде, XII в.

(реконструкция Г. В. Бо-рисевича)

но помыться. Для них «пережьгоша истопку и

влезоша древляне цача ся мыти; и запроша о них истопку и повелеша зажечи я от

дверий ту изгореша вси» (ПВЛ I, с. 41).

Ансамбль княжеского дворца, обычно

расположенного на высоком месте в центре, играл большую роль в создании

архитектурного облика города. Венцом такой архитектуры в рассматриваемый нами

период был упомянутый уже белокаменный замок Андрея Боголюбского – один из

лучших образцов владимирского зодчества, близкий и к господствовавшему тогда в Европе

романскому стилю.

В южнорусских княжеских городах Киеве,

Чернигове, Переяславле, Смоленске, Полоцке, Гродно, Звенигороде и Холме

раскопками открыты также остатки кирпичных дворцовых построек XIII в., к

сожалению не позволяющие представить себе ни плана зданий в целом, ни их

архитектурного облика (Раппопорт, 1975, с. 112, 115). Исследователи все же

полагают, что большинство из них были двухэтажными. Некоторые из киевских

каменных дворцовых помещений определяют как гридницы – залы для парадных приемов

и размещения дружинников – гридей (Липец, 1969, с. 175-182).

В Новгороде, в Троицком раскопе (на углу улиц

Пролетарской и Мерецкова), была открыта целая усадьба, построенная в 50-х годах

XII в. и просуществовавшая до

Рядом с этим зданием, ближе к воротам,

располагалось еще два строения – маленький (3,8X3,5 м) сруб, уцелевший еще от

строительства первой половины XII в. и многократно ремонтировавшийся, и сруб

побольше (площадью не меньше

* * *

Каковы были основные направления развития

городского жилища на первом этапе существования русских феодальных городов в IX

– первой половине XIII в.? Как уже сказано, возникнув в сельской среде, города

поначалу имели тот же тип жилища, что я села в данной местности. В дальнейшем в

городе, как и в деревне, возобладал второй тип жилища – наземные срубные дома.

К XII – XIII вв. он преобладал почти повсеместно. Может быть, темп его

распространения в городах был несколько выше, чем в деревнях. Однако

конструкция и планировка жилищ рядовых горожан были такими же, как в

крестьянских жилищах. «К сожалению, нет никаких данных для суждения о времени,

когда появилась разница между городскими и сельскими жилищами. Неясно также, в

чем эта разница выразилась, каковы были первые отличия городских домов от

деревенских», – пишет П. А. Раппопорт (1975, с. 161). Думается, что специфика

городского дома и даже двора не могла создаться сразу. Ведь рядовым горожанам

на протяжении нескольких веков не были чужды и сельскохозяйственные занятия,

включая хлебопашество, и двор горожанина включал поэтому, например, такие

сельскохозяйственные постройки, как овин и гумно. Все же попытаемся проследить

возникновение специфических черт городского жилища. Первую из них отмечает П.

А. Раппопорт на той же странице: совмещение функций жилища и мастерской

ремесленника. Мы не согласимся с ним только в том, что это не повлияло на

развитие плановой структуры дома и в особенности двора. Дело не только в

наличии специальных печей (для плавки металлов, для обжига керамики и т. п.), о

котором он говорит (с. 161). Добавим от себя, что это могли быть и другие

производственные сооружения (например, зольники и чаны для выделки кож). Но

дело этим не ограничивалось. На московском материале мы показали, что занятия

ремеслами вели к созданию пристроек к дому (сначала более легкой конструкции,

например столбовых к срубному дому). Да и во внутренней планировке самой избы

место ремесленных занятий обозначается, как мы видели, достаточно четко.

Дальнейшее развитие городского жилища связано, по нашему мнению, с теми

процессами, которые протекают в городе: усложнением социального состава

населения, углублением имущественного неравенства. Часть ремесленников, чья

продукция находит лучший сбыт, становится зажиточной и может себе позволить

строить более обширные дома. Не так ли появляются уже с X в. пятистенки?

Археологически известны случаи, когда можно с достаточной определенностью

выявить ремесленные занятия хозяина пятистенка (Рабинович, 1964, с. 84 – 86,

201) и то, что по крайней мере часть своей работы он производил в избе, хотя на

Дворе были и специальные производственные сооружения. С появлением зажиточных

горожан, принадлежавших к разным социальным категориям, связано, на наш взгляд,

и дальнейшее Усложнение жилища – трехкамерный и многокомнатный дома, а также

повышение этажности – от домов на подклете к двух- и трехэтажным жилым домам.

Последнее характерно для жилищ горожан, принадлежавших к господствующим

классам. Недаром пока все археологические находки домов усложненного плана и

дворцовых зданий относятся только к городам (Раппопорт, 1975, с. 142-143,

112-115).

Теоретически возможны еще открытия подобных

домов и в сельских поселениях. В частности, развитие феодальных отношений

знаменуется, как известно, возникновением укрепленных замков – резиденций

феодалов, позднее известных под названиями сельцо, большой двор, но

археологически они исследованы слабо (особенно IX – XIII вв.). Однако, даже

если бы на этих памятниках и были обнаружены многокомнатные дома, это мало

повлияло бы на наш вывод. Ведь и в XVIII – XIX и даже в XX столетии в

помещичьих имениях были дома, резко отличавшиеся от крестьянских, со всеми

доступными в данный период удобствами и зачастую с немалыми архитектурными

достоинствами. Но никто не относит их к сельской архитектуре, поскольку чаше

всего это – произведения зодчих-профессионалов, испытавших чрезвычайно большое

влияние города.

Итак, включение в усадьбу-двор производственных

сооружений, использование избы для ремесленных работ, увеличение камерности и

этажности дома, особенности домостроительства, связанные с углублением

социальных различий, – вот основные черты развития городского жилища. На первом

этапе существования городов, в IX – XIII вв., они сказываются не так резко, как

на последующих этапах, что мы и покажем в дальнейшем.

XIII-XV вв.

Двор. Жилой дом. Интерьер.

Дворовые постройки. Богатые дома

Русское жилище XIII – XV вв. изучено, пожалуй,

меньше, чем более раннее (домонгольского периода) и более позднее (XVI – XVII

вв.). Археологические материалы, дающие прочную основу для изучения

древнерусского жилища, освещают XIII – XV вв. гораздо слабее. Здесь сказалась

многолетняя направленность археологических работ преимущественно на

исследование памятников более ранних. Но в городах археологи все же фиксировали

слои XIII – XV вв., поскольку их нужно было пройти, чтобы добраться до ранних

горизонтов. Имеется и ряд публикаций, на которые мы будем ссылаться. Что же

касается письменных источников, то они для XIII – XV вв. очень бедны. Русские

летописи освещают в основном политические события и содержат довольно мало

сведений о народном жилище. Тем важнее эти косвенные упоминания, проливающие свет

на состав усадьбы и устройство жилища различных классов. Гораздо больше

материала дают акты, в особенности частные акты (духовные грамоты – завещания,

купчие, меновные. кабальные и т. п.). В них можно найти довольно подробные

описания дворов и домов с перечислением основных построек, иногда даже с

указанием их материала и конструкции. Однако от XIII – XV вв. до нас дошло

очень мало таких актов. Подавляющее большинство их относится к XVI и особенно к

XVII в. Писцовые и переписные книги появились только в конце XV – начале XVI в.

и могут быть привлечены нами лишь ретроспективно – постольку, поскольку

описывают поселения, сложившиеся в XV в.

Пожалуй, еще беднее источники изобразительные.

Достоверные изображения поселений и жилищ этого периода встречены лишь на

нескольких иконах (на которые будут даны ссылки в соответствующих местах),

Радзивилловская (Кенигсбергская) летопись, как и Тверской список хроники

Георгия Амартола, хотя и иллюстрирована в рассматриваемый нами период, но текст

ее посвящен событиям гораздо более ранним, а иллюстрации в ряде случаев

перерисованы с каких-то более древних оригиналов (Подобедова, 1965). К тому же

условный характер изображений зданий весьма затрудняет использование их для

Реконструкции. С большим успехом эти рисунки использовались Для восстановления

деталей построек (например, заборов, ворот и т. п.) (Маковецкий, 1962, табл.

3.)

Скудные данные разнообразных источников мы

попытались обобщить в статьях, помещенных в «Очерках русской культуры XIII – XV

вв.» и в сборнике «Древнее жилище народов Восточной Европы» (Рабинович, 1970,

1975). В настоящем разделе вводятся некоторые уточнения.

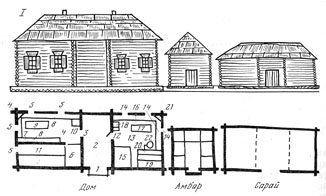

ДВОР

Основной единицей застройки в XIII – XV вв.

оставалась усадьба-двор с жилым, домом и хозяйственными постройками. Городской

двор в центральных и южных землях можно представлять похожим на сохранившуюся

до наших дней в южновеликорусских и североукраинских селениях застройку с жилым

домом, стоящим несколько поодаль от улицы (за забором), с хозяйственными

постройками, рассредоточенными по усадьбе и не связанными непосредственно с

домом. На севере Руси, в Старой Ладоге и Белоозере, дома с примыкавшими к ним,

по всей вероятности крытыми, хозяйственными дворами существовали еще в

домонгольское время. В Белоозере такая постройка с глаголеобразным двором была

возведена не ранее XII в.; стало быть, она могла существовать и в XIII в.

(Голубева, 1960, с. 81). В Новгороде встречены сени-хлев столбовой конструкции,

соединявшиеся с домом; в Москве в одной усадьбе XV в. к избе непосредственно

примыкал столбовой, покрытый соломой скотный двор (Засурцев, 1963, с. 52;

Рабинович, 1964, с. 212). Однако у большинства московских усадеб хозяйственные

постройки с домом не были связаны.

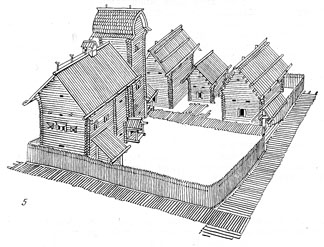

В городах значительные участки земли

принадлежали крупным феодалам-боярам и монастырям, которые не использовали их

целиком под свой собственный двор, но устраивали слободы, заселяя свои земли

ремесленным и торговым людом. Двор самого феодала занимал все же большую

площадь. Его окружал крепкий и высокий частокол – тын. Массивные ворота

(шириной, по-видимому, несколько больше

Крупная усадьба середины XIII в., открытая при

раскопках в Новгороде, включала двенадцать строений, среди которых было три

жилища, две мастерские и семь служебных построек (Колчин, 1957, с. 281).

У феодала была челядь – мужчины и женщины,

которых нужно было разместить. Он должен был явиться по зову князя «конным,

людным и оружным», поэтому на своем городском дворе держал много скота –

лошадей для службы и выезда,. коров, свиней, овец и коз для хозяйственных

надобностей. Конюшни, хлева, следовательно, были в усадьбе необходимы.

Пропитание боярина и его дворни должно было обеспечиваться, продуктами, которые

в большинстве привозили как натуральный оброк из многочисленных деревень. Для

хранения всей этой снеди нужны были погреба. О хорошо оборудованных погребах в

усадьбах московской знати, в которых хранились «меды господьскые», говорит

летопись (

Во дворе были и добротные амбары для хранения

разного рода запасов, а также бани, у крупных феодалов – иногда и своя домашняя

церковь. Почти каждый двор имел огород и фруктовый сад.

Археологическими раскопками пока не вскрыто ни одной усадьбы,

которую можно было бы бесспорно определить как. усадьбу купца. Возможно, что

богатые купеческие дворы по характеру своему приближались к усадьбам феодалов,

имели множество жилых и хозяйственных построек.

Большинство участков в городах было по-прежнему

занято ремесленниками. Дворы ремесленников имели гораздо меньшие размеры,

меньшее число построек и обязательно – производственные сооружения. Жилой дом

нередко служил и мастерской. На дворе были и другие производственные помещения

и хозяйственные постройки – хлев, конюшня, баня. Запасы и готовую продукцию

хранили в погребе и сарае.

Характерна усадьба ремесленника, открытая в

Москве, в Зарядье, в слоях конца XIV – начала XV в. На Великую улицу выходил

большой жилой дом-пятистенок, к которому примыкал с двух сторон частокол. Во

дворе, позади дома, находились небольшая плавильная печь-домница, хозяйственная

постройка (по-видимому, хлев) и колодец (Рабинович, 1964, с. 200 – 202). Хозяин

занимался добыванием железа из руды и литьем бронзовых украшений. Работал он на

дворе возле горна и в доме.

Другая усадьба, относящаяся к середине XV в.,

принадлежала сапожнику. Она тоже была окружена частоколом; здесь открыты

остатки жилого дома, погреба и рядом с погребом – остатки углубленного в землю

рабочего помещения под навесом (Рабинович, 1964, с. 201).

Внутренняя планировка дворов зависела от многих

обстоятельств. В усадьбе феодала господский дом находился в глубине двора, а на

улицу выходили глухие стены хозяйственных построек, тын ограды и ворота. Такая

планировка подсказывалась замкнутым характером хозяйства феодала; она

обнаружена как в археологически изученных усадьбах XVI в., так и в

сохранившихся планах усадеб XVII в. В ней можно видеть корки традиционного плана

застройки дворянских владений .XVIII в. с почетным чистым двором перед домом,

хозяйственным двором и садом позади него.

Для дворов ремесленников, купцов и приказных по

мере развития рыночных отношений становилось все более типичным положение жилого

дома в ближайшем к улице ряду построек. Раскопки в Новгороде показали, что от

этого, в общем, верного положения, имеются отклонения. Жилые дома на

перекрестке Великой и Холопьей улиц располагались в XI – XVII вв. и вдоль улиц

и в глубине участка. Среди исследованных раскопками усадеб обнаружено владение

бояр Жабиных, многие из которых были знаменитыми новгородскими посадниками.

Единственный на этой территории каменный боярский дом как раз выходил на улицу

(Колчин, 1956, с. 57 и ел.). Раскопки в Москве, в Зарядье, в районе улицы,

которая также носила название Великой, показали, что на усадьбе кожевника XII –

XIII вв. жилой дом стоял в глубине двора; на усадьбе литейщика-ювелира XIV – XV

вв. он выходил на улицу; на усадьбе сапожника XV в. стоял во дворе (Рабинович,

1964, с. 226 – 228).

При выборе положения жилого дома имели значение

и многие случайные обстоятельства, о которых мы сейчас можем лишь догадываться.

Так, в мастерской литейщика естественно было домницу поместить во дворе, в

мастерской сапожника нахождение дома в глубине двора не мешало мастеру

принимать заказчиков, так как его рабочее помещение (по крайней мере летом)

было у самых ворот, под навесом.

Говоря о планировке усадеб, нужно отметить еще

одну деталь: колодцы зачастую располагались внутри усадьбы. Но уже в XV в. они

обслуживали иногда несколько владений. Так, между двумя московскими усадьбами,

сгоревшими при пожаре

Очевидно, и ремесленники имели небольшие огороды

и фруктовые деревья, как об этом сообщают некоторые источники.

Приведенные материалы показывают, что городские

усадьбы XIII – XV вв. представляли замкнутые хозяйственные единицы, содержавшие

в себе все необходимое для жизни и производства. Однако усадьбы ремесленников

были более связаны и с соседскими усадьбами, и с городским рынком по всему

укладу жизни своих владельцев. По-видимому, не случайно, что именно в Новгороде

с его чрезвычайно развитыми торговыми отношениями и боярский дом в XV в. мог

выходить на улицу.

ЖИЛОЙ ДОМ

Рассматриваемый нами второй этап развития

городов характеризуется господством наземных срубных домов. Можно думать, что в

восстанавливавшихся после монголо-татарского разорения городах строились в

основном такие дома. Если во второй половине XIII в. в городах юго-западной

Руси еще встречались полуземлянки, то уже с XIV в. и до конца изучаемого нами

периода – XVIII – XIX вв. – подавляющее большинство домов горожан были

срубными. Жилой дом рубился из добротных (обычно сосновых или еловых) бревен и

имел подклет высотой на юге чаще всего в несколько венцов, а на севере выше (но

не более

Высокие крыши домов крыли тесом или, как

показали раскопки в Новгороде и Москве, дубовой дранью (лемехом). В Новгороде

преобладали, по-видимому, дома на подклете; в Москве были и такие дома, и избы

с завалинкой; в Переяславле открыты дома без подклета с деревянным полом. В

Белоозере и Ста-»рой Ладоге дом без подклета ставили на подсыпке из глины.

Срубы в XIII – XV вв. рубили еще исключительно в обло. Некоторые постройки

опирались на своеобразный фундамент из горизонтально положенных обрезков

бревен. Их углы иногда •ставились на вертикально врытых в землю столбах

(стульях) |или на камнях.

Основой дома рядового горожанина по-прежнему

являлась рубленная из бревен, примерно квадратная клеть, образовывавшая нередко

единственную жилую комнату (от 3,5X3,5 до 6X6 м).

Дальнейшее развитие жилого дома шло по линии

увеличения числа помещений. Большую давность имеют, как уже сказано,

цельнорубленные двухкамерные срубы, в которых капитальная бревенчатая пятая

стена разделяла дом на две части. Функциональное назначение этих частей жилища

зажиточных горожан до сих пор точно не выяснено. П. И. Засурцев, исследовавший

их в Новгороде, высказал мнение, что большая камера, где обычно находят остатки

печи, – изба в собственном смысле слова (истобка), а меньшая, где печь не

прослеживается, – сени. Возражая ему, Ю. П. Спегальский выдвинул иную гипотезу:

помещение с печью – это повалуша, а без печи – подклет горницы – верхнего

помещения, где устраивались теплые спальни, которые обогревались поднимавшимся

из повалуши дымом (Засурцев, 1963, с. 52, 57; Засурцев, 1967, с. 59;

Спе-гальский, 1972, с. 107 – 113). Нам представляется, что в этом споре Ю. П.

Спегальский не прав. Его положение, что при этом «бревна верхней части сруба и

его перекрытия можно уподобить нашим батареям центрального отопления» (с. 111),

необоснованно с точки зрения элементарных физических законов*. Однако спорно и

безоговорочное определение неотапливаемого помещения как сеней. В московском

доме-пятистенке XIV – XV вв. это была, скорее, «чистая» неотапливаемая

светлица, в которую проходили с крыльца через избу с печью. Размеры избы и

светлицы были в этом случае примерно одинаковы (Рабинович, 1964, с. 202).

В Новгороде такие срубы преобладали уже в XI –

XII вв., а позже их, кажется, стало меньше. В XIII – XV вв. наряду с

однокамерными и двухкамерными жилищами распространяются и трехкамерные

постройки, обычно из двух срубов, соединенных сенями, но даже в Новгороде

Великом они не составляют большинства построек.

В других поселениях трехкамерные постройки

редки, но все же встречаются. В частности, трехкамерное жилище открыто в г.

Орешке (Гуссаковский, 1956, с. 14; Кирпичников, 1971, с. 28; Колчин, 1956).

Видимо, жилища, состоящие из двух комнат (или жилой комнаты и кладовой –

клети), соединенных сенями, распространились широко в русских городах и

деревнях только в XVI – XVII вв., о чем речь будет ниже.

_______________________

* Теплопроводность и теплоемкость дерева весьма

низки, что делает его хорошим теплоизолятором, но не позволяет уподобляться

«батареям центрального отопления».

_______________________

ИНТЕРЬЕР

В жилых комнатах и сенях пол настилали большей

частью из толстых, тесанных топором деревянных досок, причем направление их

обычно было от входа к противоположной стене помещения. В южнорусских жилищах

мог быть и плотно утрамбованный земляной пол. Потолок в курной избе, как и в IX

– XIII вв., обычно отсутствовал (Спегальский, 1972, с. 61-^90). В богатых

городских домах потолок делали из брусьев или плах, опиравшихся на стену и

центральную балку – матицу. По некоторым данным, над потолком насыпали землю

для сохранения тепла. Окна в домах с курной печью делали маленькие, волоковые,

а в бедных домах и вовсе обходились без окон, экономя тепло (Спегальский, 1972,

с. 61 – 90). В комнатах, где печь была с трубой или где жили только летом,

можно было делать и косящатые окна современного типа. Массивные рамы этих окон

закрывали пузырем, слюдой, изредка стеклом, во дворцах даже цветным. Раньше,

чем в других городах, оконные стекла появились в Новгороде и Москве – с XIV в.

(Колчин, 1957, с. 280; Засурцев, 1963, с. 43). Это была роскошь, доступная

только очень богатым людям. Но и стекла того времени, не говоря уже о слюде или

пузыре, пропускали только свет и не позволяли ничего видеть на улице.

Даже и в богатых домах, где печь была с трубой,

а в окнах – слюда или стекло, большую часть суток нужно было пользоваться

искусственным светом. Для освещения служила чаще всего лучина, пучки которой

вставляли в специально откованные фигурные светцы. Такие светцы,

приспособленные для вбивания в стену, часто находят при раскопках. Иногда

употребляли масляные светильники – небольшие плошки с загнутыми вверх краями с

кольцеобразной ручкой. В эти плошки, очевидно, опускали фитиль. Люди побогаче

могли позволить себе такую роскошь, как сальные, а то и восковые свечи.

Сохранившиеся металлические и глиняные подсвечники позволяют установить, что

толщина свечей сильно колебалась (от 1 до

Печь, служившая рядовому горожанину как для

отопления, так и для приготовления пищи, помещалась по-прежнему обычно в одном

из углов. Но в жилище начала XIV в., открытом в русском квартале г. Болгар,

глинобитная печь стояла у противоположной входу стены, примерно по середине ее

(Ефимова, Хованская, Калинин, Смирнов, 1947, с. 107 – 109). Подавляющее

большинство печей были глинобитными, сводчатыми, с плоским подом; в начале

рассматриваемого периода встречаются изредка каменки, а в конце его – кирпичные

печи. Печь ставилась на опечке, который чаще всего представлял четыре (реже –

три или два) вертикально врытых в землю столба, и не была конструктивно связана

со срубом избы. В избах ремесленников печь не имела трубы и дым выходил прямо в

комнату, а оттуда – через дверь или окно на улицу. Могли быть и дымники,

известные по поздним этнографическим материалам (см.: Бломквист, 1956, с. 120,

256).

Вход в избу был через порог: дверной проем

прорубали не До низу, так что нижний венец предохранял от поддувания холодного

ветра. Дверь делали из толстых пластин дерева, соединенных деревянными брусьями

или фигурной железной планкой – жиковиной; вставляли дверь в обойму дверного

проема на деревянных или железных шпеньках, а иногда и навешивали На железных

петлях. Положение входной двери и печи по-прежнему определяло всю внутреннюю

планировку избы.

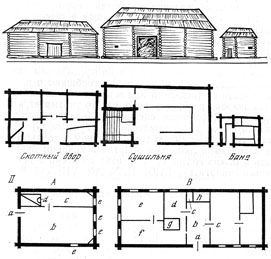

ДВОРОВЫЕ ПОСТРОЙКИ

Надворные постройки так же, как и жилые, были

рубленными из бревен клетями. Пол в хозяйственных постройках делали земляной

или из неоструганных (а иногда и неошкуренных) тонких бревен и жердей. В

погребах из таких бревен нередко устраивали накат поверх подземной части погреба,

которая имела обычно земляной пол. Иногда самый сруб погреба делали не из

цельных бревен, а из расколотых на несколько частей. Выброшенную при рытье ямы

землю присыпали снаружи к стенкам и на крышу погреба, как прежде устраивали

полуземлянку. Встречаются и совсем маленькие погреба в виде врытой в землю

бочки, выдолбленной целиком из большого пня (Рабинович, 1964, с. 250), или

крупного глиняного сосуда (Потапов, 1963, с. 149). Беднота, у которой не было

больших запасов, могла обходиться и такими «погребами». В зажиточных усадьбах

погреб, если он стоял отдельно от дома, имел нередко еще напогребицу, служившую

для хранения различного имущества.

Бани были во многих севернорусских дворах. Их

строили также из бревен, но иногда на постройку бань шли отходы от других

строений. Так, в Москве, в Зарядье, была открыта баня, сгоревшая при большом

пожаре

Наружный забор, окружавший усадьбу, представлял

частокол из бревен диаметром 15 –

БОГАТЫЕ ДОМА

Дома феодальной знати и других богатых людей,

как и раньше, представляли собой большие, рубленные из дерева постройки, всегда

из нескольких срубов, а по высоте – в несколько этажей. Хоромы обычно строили

теперь в три этажа: нижний – нежилой подклет, второй, где, собственно, и

располагались основные помещения – как жилые, так и парадные, и третий, куда

выходили лишь светлицы и терема со своеобразными площадками – гульбищами –

вокруг них (Забелин, 1918, с. 25 – 28). Указания письменных источников

позволяют заключить, что дворцы в XIII – XV вв. были примерно такими же, как и

в более ранний период. Они включали множество комнат, находившихся в разных

этажах и служивших как для личного обихода, так и для парадных приемов, пиров и

увеселений. В личном пользовании феодала находилось обычно несколько комнат, из

которых главной была по-прежнему теплая изба. Летописи XV в. указывают среди

княжеских слуг истопника – истобничишко (ПСРЛ, XXV, с. 269).

Из парадных помещений известна горница. Таких

горниц и повалуш в княжеском дворце, по-видимому, было несколько, так как

упомянутая в

В XIV в. слово «сени» (в применении к дворцовым

постройкам) обозначало еще, как и раньше, крытую галерею верхнего этажа, а не

прихожую (в этом значении оно встречается позднее). Летописец, повествуя о

восстании в Твери против татарского баскака Чолхана в

По-прежнему дворец увенчивался богато украшенным

теремом. Когда в

Иногда в источниках упоминаются светлицы – как

видно из самого названия, специальные светлые помещения, предназначенные для

женских тонких работ: вышивания, художественного тканья и иных рукоделий. И. Е.

Забелин полагал, что светлица в отличие от других помещений, имевших окна

только на одной стене, располагалась так, чтобы окна были в трех, а то и в

четырех стенах (Забелин, 1918, с. 30).

Нижний этаж богатых хором – подклет – большей

частью служил, как и в домах простонародья, для разных хозяйственных нужд.

Вероятно, там не было помещений для приготовления пищи, которые вообще ставили

отдельно от барских хором, чтобы уменьшить опасность пожара, хотя и это плохо

помогало при тогдашней тесной застройке. Летопись под

Дворцовые помещения воздвигали по мере

надобности в разные сроки, поэтому дворцы русской знати, как и повсюду в то

время – в Европе и на Востоке, не были построены по какому-то единому, заранее

продуманному плану. Каждую новую «палату» пристраивали к другим там, где

находили нужным, и либо соединяли с ними переходом или дверью, либо делали

отдельный вход с наружной или внутренней лестницей.

В XV в. крупные феодальные сеньоры стали строить

себе каменные палаты, которые поначалу включали в общий комплекс с остальными

деревянными помещениями дворца. Пожалуй, больше всего таких зданий известно в

Великом Новгороде. При строительных работах там обнаружили остатки нескольких

каменных домов XV – XVI вв. (Засурцев, 1963, с. 68 – 69), по-видимому

принадлежавших крупным боярским фамилиям. Один каменный дом, открытый

раскопками А. В. Арциховского, несомненно, принадлежал новгородскому посаднику

Юрию Онцифоровичу Жабину. Он был построен в начале XV в. и просуществовал почти

100 лет – до конца XV – начала XVI в. От дома сохранился мощный фундамент,

заложенный на глубину почти

На этой же усадьбе был построен примерно в 20-е

годы XV в. и небольшой каменный погреб (6,5X6,5 м) (Засурцев, 1972, с. 257 –

259).

Другое каменное здание, которое исследователи

считают принадлежащим потомкам наместника Двинской земли Феликса, было

расположено на Торговой стороне Новгорода, на Ильинской улице, неподалеку от

церкви Спаса на Ильине. Этот дом был во многом похож на дом Юрия Онцифоровича,

лишь несколько превосходя его по площади (10,4X8,2 м), но имел не деревянное, а

каменное крыльцо (Засурцев, 1972, с. 259 – 260). Его построили также в начале

XV в. Наконец, на Готском дворе в Новгороде в XV в. имелась небольшая каменная

башня, входившая в один строительный комплекс с деревянным амбаром (Засурцев,

1972, с. 261 – 263).

Каменные палаты в середине XV в. стали строить и

духовные иерархи. Так, в

Каменные здания строили также на подклетах, и

основные помещения находились, таким образом, на уровне остальных Дворцовых

построек, с которыми соединялись площадками или переходами. Нижние этажи-подклеты

этих каменных зданий также использовали для хозяйственных целей, а сами палаты,

по всей вероятности, были залами для парадных приемов, как это достоверно

известно о Грановитой палате. Для жилья долгое время предпочитали более

здоровые деревянные помещения.

При строительстве каменных палат использовался

солидный опыт сооружения каменных церквей, оборонительных стен и башен

(конструкция фундаментов, техника кладки и пр.). Строили одни и те же мастера.

Для постройки в XV в. шел естественный камень – известняк. Брали обычно тот его

сорт, который имелся поблизости: в Новгороде – розовый ракушечник, в Москве –

«белый камень» из Мячкова или Дорогомилова. В Москве со второй половины XV в.

вошел в употребление и кирпич.

Внешние украшения домов знати в XIII – XV вв.,

как и раньше, сосредоточивали, очевидно, в верхней части здания, которая лучше

всего видна (особенно в тех случаях, когда дом стоял в глубине двора). Они

выражались как в сложных фигурных формах кровли и даже позолоте теремов, так и

в орнаментации карнизов, фризов, резьбе по дереву и камню, а возможно, и в

устройстве резных колонн на сенях и крыльцах. На крыше были и дымовые трубы с

фигурными резными дымарями (Забелин, 1918, с. 25). Резьбой украшали также

ворота.

Внутренние помещения, в особенности парадные,

богато убирали. Об этом говорят нередко встречающиеся в летописях упоминания

«разного узорочья», взятого врагами при разгроме княжеских дворцов. Как именно

выглядело это убранство, в точности пока неизвестно.

Вероятно, уже в то время в богатых домах печи

имели трубы и окна были в основном косящатые, со слюдяными оконницами. В XIV в.

в особенно роскошных дворцах были уже и застекленные окна – как в упомянутом

тереме Дмитрия Донского с его «стекольчатым» окном; можно думать, что стекла

были цветные, создававшие игру цветов внутри терема. О том, как выглядело такое

стекло, можно судить по находке в Новгороде в слое второй половины XIV в.

большого стеклянного витража: на сером фоне стекла – синий цветок (Колчин,

Янин, 1982, с. 28). Судя по более поздним материалам, любили и витражи более

ярких цветов, создававшие иллюзию освещения солнцем даже в пасмурный день.

Внутренние помещения дворцов знати были

достаточно освещены и естественным и искусственным светом, чтобы возникла

потребность в их специальном украшении. Источники XIII – XV вв. не содержат

сведений о росписи стен во дворцах, но такой обычай существовал и в более

ранний период, а о росписи внутренних помещений княжеских и царских дворцов в

XVI – XVII вв. имеется множество упоминаний, поэтому есть все основания думать,

что и в XIII – XV вв. стены и потолки богатых комнат украшали росписью, стены

могли также завешивать дорогими материями – «узорочьем».

Кирпичная печь с трубой тоже очень рано должна

была стать не только источником тепла, но и важным элементом украшения

интерьера. Народный обычай белить печи и расписывать их различными узорами и

рисунками на разные сюжеты, по-видимому, весьма древний. Позднейшие изразцовые

печи, получившие широкое распространение, уже в XVI – XVII вв., по всей

вероятности, сменили печи расписные.

«Красный» угол комнаты украшало множество икон,

выложенных золотом, серебром и драгоценными камнями. Среди них были древние

иконы и произведения, принадлежавшие кисти лучших современных художников.

Убранство внутренних покоев дополняла массивная разная мебель – столы, лавки,

коники. «Сказание о Мамаевом побоище» упоминает также стоявшие в княжеском

тереме рундуки (длинные лавки-лари, а по другим мнениям, стулья, украшавшиеся

резьбой). При раскопках в Новгороде найдены резные дверцы шкафов, хотя шкафы,

если судить по материалам западноевропейских городов, появляются несколько

позже. В парадных приемных залах стояли также специальные поставцы с

драгоценной посудой.

Главными чертами развития городского жилища в

XIII – XV вв. были: повсеместное преобладание наземных срубных домов и

хозяйственных построек, исчезновение полуземлянок увеличение камерности жилых

домов, в частности распространение в среде зажиточных ремесленников пятистенков,

появление каменных гражданских зданий – парадных палат в княжеских епископских

и купеческих домах.

Различия в устройстве жилищ богатых и бедных

горожан все углублялись по мере развития товарно-денежных отношений.

XVI-XVII вв.

Источники и исследования.

Материал и конструкция.

Двор и дворовые постройки.

Жилой дом. Богатые хоромы

ИСТОЧНИКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Для этого этапа, столь важного при изучении

социально-экономического, политического и этнического развития русского народа

в целом, собственно археологических материалов (по причинам, которые мы