|

РусАрх |

Электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры

|

Размещение электронной версии в открытом доступе произведено: www.myslenedrevo.com.ua. Все права сохранены.

Номера страниц проставлены в квадратных скобках в конце страниц.

Размещение в библиотеке «РусАрх»: 2019 г .

ДРЕВНИЙ КИЕВ:

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОРОДА

ТОМ 1

Аннотация

Монография представляет обобщающий труд, подводящий итоги полуторавековых археологических исследований столицы Древнерусского государства – города Киева. Значительная часть книги основана на материалах многолетних раскопок, проводившихся самим автором. Монография обильно иллюстрирована фотографиями, чертежами и рисунками. Книга рассчитана на научных работников и подготовленных читателей, интересующихся вопросами истории культуры.

Предисловие

Монография “Древний Киев” представляет опыт историко-археологического исследования древнейшей столицы Русского государства, по имени которой начальный период истории этого государства принято называть “Киевской Русью”. Задача исследования, как это видно из подзаголовка монографии, ограничена проблемами истории материальной культуры древнерусского города. Вопросы политической истории Древнерусского государства, важнейшие события которой нередко разыгрывались на улицах и площадях его стольного города, автор затрагивает лишь в той мере, в какой они необходимы для понимания проблем истории материальной культуры. В числе этих проблем важнейшее значение автор придает вопросам градостроительства, включающим историю формирования городской территории и ее планировки, строительство оборонительных сооружений города, возникновение и развитие феодальных княжеских и боярских внутригородских и загородных дворов-вотчин с их жилыми и хозяйственными постройками, строительство разнообразных монументальных сооружений и особенно массовых жилищ и хозяйственных построек горожан.

Важнейшей проблемой истории древнерусского города и истории Киева, в частности, является проблема городского ремесла. Ремесленное производство составляло основу экономической жизни города, являлось важнейшей определяющей чертой, отличающей феодальный город от других видов поселений.

“Разделение труда в пределах той или иной нации, – писали К.Маркс и Ф.Энгельс, – прежде всего приводит к отделению промышленного и торгового труда от труда земледельческого и, тем самым, к отделению города от деревни и к противоположности их интересов” [К.Маркс и Ф.Энгельс. Немецкая идеология. Соч., т. IV, М., 1933, стр. 12]

Лишь очень немногие из перечисленных вопросов освещены письменными источниками, в первую очередь древними летописями и некоторыми литературными произведениями Киевской Руси. Тем более ценными и к тому же неисся[с. 5]каемыми источниками для изучения проблем истории древнерусского города являются многообразные памятники материальной культуры, добываемые археологическими раскопками. Значение памятников материальной культуры долгое время недооценивалось историками, игнорировавшими эту разновидность исторических источников. Даже те из них, которые считали возможным и необходимым прибегать к помощи этой категории источников, обычно использовали их в качестве иллюстративного материала для подтверждения теорий и взглядов, сложившихся на основе изучения письменных источников.

Лишь совсем

недавно в этом вопросе наступил решительный перелом. Он наглядно отражен в

последних работах акад.Б.Д.Грекова [Б.Д.Греков.

Киевская Русь. М., 1949] и в еще большей мере в трудах

акад.М.Н.Тихомирова, где наряду с тонким анализом письменных источников широко

и равноправно используются и археологические материалы [М.Н.Тихомиров. Древнерусские города. Ученые записки

МГУ, вып.

“Теоретически здесь все ясно. Но решить задачу применительно к древней Руси на прочном основании источников совсем не просто. Письменные источники дают нам слишком мало. Разрешить задачу может только археология. Нужно отдать справедливость, наши археологи уже сделали немало. С каждым годом наша наука обогащается новыми ценными материалами. Но, самое главное, археологи с полной очевидностью показали, что они в данном вопросе могут вывести историческую науку из трудного положения. Весь вопрос во времени. Ждать осталось немного. В свете новых археологических открытий по-новому начинают звучать и наши скудные письменные источники)” [Б.Д.Греков, ук. соч., стр. 100-101]

Перечисленными выше вопросами, связанными с историей Киева Х-XIII вв., круг задач предлагаемого исследования не исчерпывается. Археологические источники позволяют “углубиться” в значительно более отдаленные времена с цепью изучения более древних поселений, существовавших на территории будущего города уже в первые века нашей эры, а вероятно, и несколько ранее. Археологические источники в настоящее время далеко не с одинаковой степенью полноты раскрывают разные этапы исторического развития поселений, предшествовавших сложению древнерусской столицы. В отношении некоторых исторических этапов археологические источники являются пока лишь первыми, не всегда до конца понятными сигналами, направляющими дальнейшие поиски.

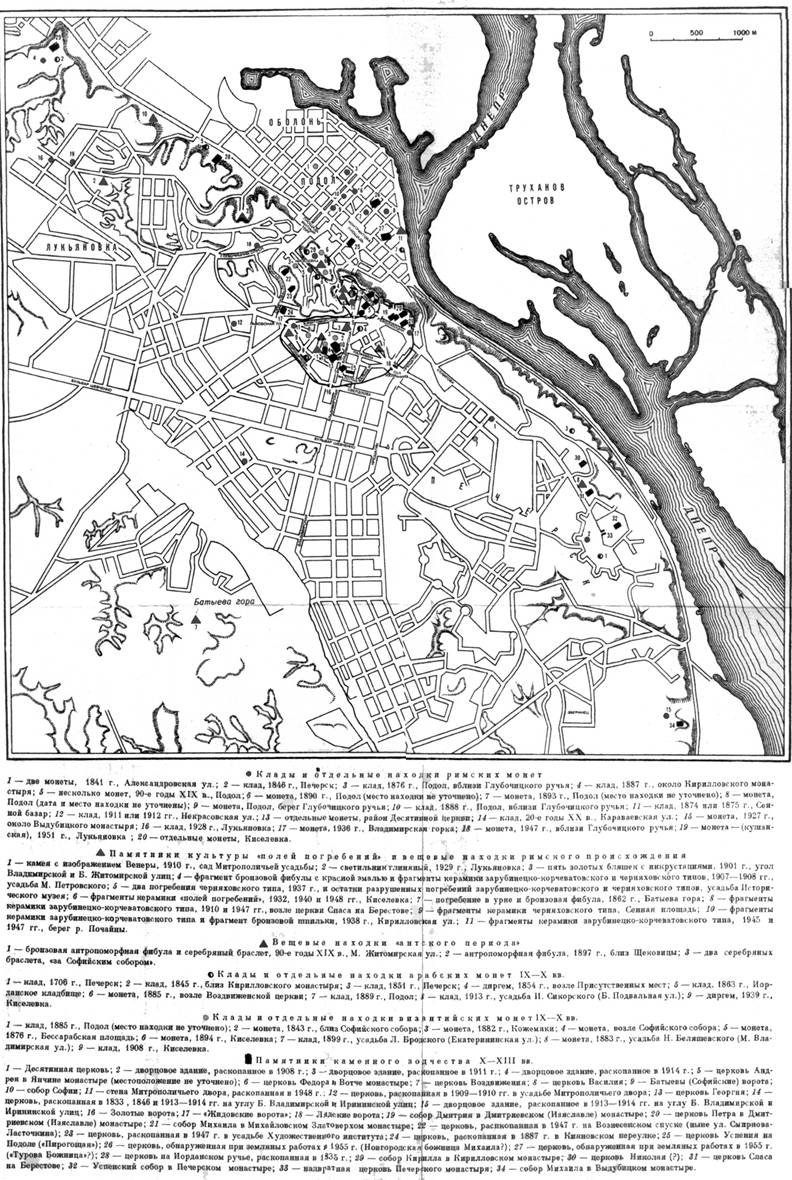

Археологические исследования древнего Киева, начавшиеся почти полтора века назад и особенно широко развернувшиеся в последние десятилетия, обогатили историческую науку множеством новых, бесспорно установленных фактов. Многие вопросы древней истории города, не разрешимые на основе письменных источников, получили серьезное, глубокое истолкование на основе археологических источников. Однако не следует преувеличивать степень изу[с. 6]ченности Киева в этом отношении. Следует помнить, что площадь города, подвергшаяся археологическим исследованиям, ничтожна по отношению к территории, остающейся недоступной для раскопок, так как последние ведутся в обстановке современного благоустроенного города с асфальтированными улицами и площадями, замощеными дворами, города со сложным подземным хозяйством (водопроводом, канализацией, электросетью, газопроводом и пр.). Археологические раскопки в Киеве с каждым годом становятся более затрудненными, хотя можно с уверенностью сказать, что дальнейшие исследования дадут новые, и разнообразные материалы, которые позволят осветить многие, до сих пор не решенные вопросы.

Несмотря на незавершенность археологических исследований Киева, автор считает своевременной попытку подвести итоги почти полуторавековых исследований. Отдельные попытки обобщений делались и раньше, но они или безнадежно устарели, или же имеют слишком частный характер.

Автору выпало счастье в течение ряда лет (1938-1952 гг.) руководить Киевской археологической экспедицией, организованной Институтом археологии АН УССР совместно с Институтом истории материальной культуры АН СССР. Возможности, которыми располагала эта экспедиция, были в разные годы неравнозначны, но общие результаты ее работ не только обогатили нашу науку огромным количеством новых разнообразных памятников, но и позволили поднять, а отчасти и решить немало различных проблем истории древнего Киева. Вновь открытые и исследованные Киевской экспедицией памятники позволили по-новому понять и интерпретировать результаты более ранних исследований.

Автор пользуется случаем отметить, что всеми основными научными результатами Киевская археологическая экспедиция обязана в первую очередь безграничной энергии, энтузиазму и самоотверженному труду личного состава названной экспедиции, в которой основную роль во все годы играли студенческая молодежь и аспиранты Ленинградского ордена Ленина государственного университета им.А.А.Жданова, Института живописи, скульптуры и архитектуры им.И.Е.Репина Академии художеств СССР и Киевского государственного университета им.Т.Г.Шевченко. Неоценимо участие в полевых исследованиях и в камеральной обработке материалов научных сотрудников и лаборантов Ленинградского отделения Института истории материальной культуры АН СССР; Института археологии АН УССР и Киевского исторического музея.

Монография “Древний Киев” состоит из двух томов. Главы первого тома посвящены изучению древнейших поселений и могильников на территории Киева, проблемам градостроительства Х-XIII вв. (оборонительные сооружения, княжеские и боярские дворы, массовые жилища горожан) и городского ремесла. Этим главам предпосылается вводная историографическая глава, посвященная истории археологических исследований Киева. Завершающая глава “Киев и монгольское нашествие” не только служит обоснованием “верх[с. 7]ней” хронологической границы исследования, но и объясняет многие особенности археологических источников, на которых воссоздаются отдельные этапы истории материальной культуры Киева.

Второй том целиком посвящен вопросам истории каменного зодчества Киева Х-XIII вв. и тем проблемам градостроительства, которые неразрывно связаны со строительством монументальных сооружений. Приложением ко второму тому служит обширная библиография по разнообразным вопросам истории материальной культуры Киева, отражающая полуторавековую историю археологического изучения Киева. [с. 8]

И кто убо не возлюбит киевского княжениа, понеже вся честь и слава, и величество, и глава всем землям русским – Киев.

Никоновская летопись 6663 (1155) г. [с. 9]

История археологических исследований древнего Киева

…Нет места, где бы до известной глубины была целая земля; везде щебень, кирпичи, камни, части фундаментов, кости и другие остатки долговечного города.

М.Берлинский. Краткое описание Киева 1820.

1. Никон Печерский (XI в.) — первый историк и археолог древнего Киева

Разнообразные памятники Киева – величественные свидетели многовековой истории древнейшей столицы Русского государства – еще в далекой древности привлекали к себе внимание народа. Пытливый ум народа искал у этих молчаливых свидетелей его далекого прошлого ответы на многие волновавшие вопросы. Глубокий интерес к памятникам седой старины возрастал по мере роста народного самосознания.

Когда во второй половине XI в. в Киеве первые русские летописцы приступили к созданию истории Русского государства, среди разнообразных исторических источников, к которым они обратились, были и различные памятники материальной культуры.

На территории Киева, в различных его концах, в XI-XII вв. возвышалось немало огромных курганов, которые для киевлян той поры были уже памятниками далекого прошлого. Вблизи Печерского монастыря, в урочище, которое и во времена летописца называлось Угорским, находился курган, по-видимому, издавна слывший “Аскольдовой могилой”, а в самом центре Ярославова города, за церковью Ирины, выстроенной кн. Ярославом Владимировичем невдалеке от Софийского собора, был расположен другой курган, называвшийся “Диро[с. 11]вой могилой”. Как известно, урочище Аскольдова могила сохранилось в Киеве вплоть до наших дней, а поисками Дировой могилы с увлечением, хотя и безуспешно, занимались киевские археологи 30-40-х годов прошлого века.

Под

Передавая эту устную киевскую легенду о гибели Аскольда и Дира и о захвате города Олегом, пришедшим из далекого северного Новгорода, или Ладоги, летописец стремится подкрепить легендарный рассказ ссылкой на вещественные памятники, хорошо известные его современникам-киевлянам. По рассказу летописца, убитых князей

“несоша на гору и погребоша и на горе, еже ся ныне зовет Угорьское, кде ныне Олъмин двор; на той могиле поставил [Олма] церковь святаго Николу; а Дирова могила за святою Ориною” [Там же. Ср. Ипатьевскую летопись под тем же годом. Имя Олмы – строителя церкви Николы – упомянуто только в Ипатьевской летописи].

Языческие курганы, напоминавшие о далеких страницах древнейшей истории родины, привлекали киевского летописца не раз. Рассказав о смерти князя Олега и о погребении его на горе Щековице, летописец и в этом случае не преминул добавить: “Есть же могила его и до сего дни, словеть могыла Ольгова” [Лавр. лет. 6420 (912) г.].

Для

подкрепления полулегендарных рассказов о деятельности первых русских князей

IX-Х вв. летописец ссылался на языческие курганы, сохранившиеся не только в самом

Киеве. На протяжении ста тридцати семи лет летописного повествования (с 882 по

Не только древние курганы привлекает летописец в качестве вещественных исторических источников для подтверждения своего рассказа. Широко пользуется он ссылками на древние городища и особенно часто на различные архитектурные памятники: укрепления, дворцы, храмы, привлекая их для подтверждения своего рассказа о различных событиях.

Повествуя под

“И приде Володимер Киеву с вой многи, и не може Ярополк стати противу, и затворися Киеве с людми своими и с Блудом; и стояше Володимер, обрывся на Дорогожичи, межю Дорогожичем и Капичем, и есть [с. 12] ров и до сего дне” [Лавр. лет. 6488 (980) г.].

Необходимо подчеркнуть, что речь идет не о крепостных сооружениях, окружавших Киевский Подол в XI-XII вв., а об остатках заброшенных уже временных укреплений, сооруженных дружиной Владимира, подготовлявшейся к штурму Киева.

Повествуя под

Под

Памятники, увековечивавшие Корсунский поход, были воздвигнуты и в Киеве, на центральной площади столицы. Летописец не преминул привлечь их для подкрепления рассказа о разгроме Корсуни. Возвращаясь из похода домой, Владимир захватил из Корсупи не только “съсуды церковныя и иконы на благословенье себе”. По средневековой традиции, он забрал с собой в качестве трофеев различные монументы, стоявшие на площадях и улицах покоренного города, и украсил ими свою столицу: “Взя же ида [иды] медяне две капищи и 4 кони медяны, иже и ныне стоять за святою Богородицею (т.е. за Десятинной церковью. – М.К.), якоже неведуще мнять я мрамаряны суща” [там же]. Таким образом, весь ход событий Корсунского дохода и крещения князя, изложенный на основе легенд, записанных летопис[с. 13]цем, подтверждается им ссылкой на целый ряд памятников, сохранившихся до XI-XII вв. как в Корсуни, так и в самом Киеве.

Наиболее

поздним примером подобных ссылок на архитектурные памятники является сообщение

о торжественном перенесении в

Наряду со ссылками на археологические памятники в прямом смысле этого слова излюбленным приемом летописца являются также попытки установить древнюю топографию частей города, его урочищ, сооружений, мест, где происходили те или иные события, с помощью сопоставления с современной для летописца топографией города, что для читателей XI-XII вв. делало места тех или иных исторических событий конкретными, а самые события более понятными. Так, местоположение древнего города Кия на горе летописец определял словами: “Седяше Кий на горе, идеже есть ныне увоз Боричев” [Лавр. лет., стр. 8].

Определяя территорию Киева времен Ольги, летописец говорит о нем: “Град же бе Киев, идеже ныне двор Гордятин и Никифоров” [Лавр. лет. 6453 (945) г.], а говоря о княжеском дворе в это же время, определяет его местоположение словами: “А двор княж бяше в городе, идеже есть ныне двор Воротиславль и Чюдин” [там же]. Другой княжеский двор, расположенный “вне града”, по словам летописца, находился “идеже есть двор деместиков за святою Богородицею” [там же]. Говоря о многоженстве Владимира, в рассказе о Рогнеде, посаженной на Лыбеди, летописец указывает, что место это находилось там “идеже ныне стоить сельце Предъславино” [Лавр. лет. 6488 (980) г.].

Повествуя под

Описывая

битву с печенегами в

Приведенные выше отрывки летописного текста свидетельствуют о том, что начиная с первых страниц Повести временных лет и вплоть до начала 70-х годов XI в. через летописное повествование красной нитью проходит устойчиво применяющийся прием своеобразной “научной аргументации”, [с. 14] как бы подтверждающей историческое или полулегендарное повествование ссылкой на разнообразные вещественные памятники далекого для времени самого летописца прошлого.

Сам по себе этот факт, не отмечавшийся, насколько нам известно, исследователями древнерусского летописания с необходимой полнотой, представляет значительный интерес как для характеристики работы древнерусского летописца, с одной стороны, так и для уяснения предыстории русской археологической науки, с другой. Необходимо отметить, что исследователи древнерусского летописания, характеризуя отдельные этапы его развития, указывали среди источников, откуда летописцы того или иного времени могли черпать свои материалы, фольклорные источники, упоминая иногда в числе последних и овеянные легендами “мемориальные урочища иди предметы”, в частности древние курганы, связанные с именами исторических деятелей [История русской литературы, т. I. М.-Л., 1941, стр. 262; ср.: М.Д.Приселков. История русского летописания XI-XV вв. Л., 1940, стр. 41]. Однако эти упоминания имели обычно несколько случайный, эпизодический характер, в результате чего и самый прием летописной работы, привлекающий наш интерес, оставался невыясненным и терялся среди многих других особенностей труда летописца, которым исследователи древнерусских летописей уделяли основное внимание.

Если до настоящего времени оставалась невыполненной даже первичная задача систематизации интересующих нас “археологических экскурсов” древнерусского летописца, то вовсе неясным оставался вопрос о том, является ли прием аргументации с помощью привлечения вещественных памятников приемом, характеризующим какого-либо определенного летописца, или же это черта, свойственная древнерусскому летописанию вообще или хотя бы какому-нибудь его периоду.

Как установлено крупнейшими исследователями древнерусского летописания А.А.Шахматовым, М.Д.Приселковым, Д.С.Лихачевым и другими, Повесть временных лет – один из замечательнейших памятников высокой культуры Киевской Руси – является памятником далеко не однослойным.

В составе

Повести временных лет, прошедшей после ее создания печерским летописцем Нестором

около

Совершенно новое понимание, решительно отличавшееся и от концепции А.А.Шахматова, и тем более от трактовки М.Д.Приселкова, выдвинул в ряде своих работ по летописанию Д.С.Лихачев. Утверждая, что он лишь “продолжил наблюдения А.А.Шахматова”, внося в них “некоторые поправки” [Д.С.Лихачев. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.-Л., 1947, стр. 75] Д.С.Лихачев, в сущности, разрушил как фикцию реконструированный А.А.Шахматовым Древнейший свод, показав, что воссозданный трудами А.А.Шахматова Свод 1037-1039 гг. “отличается не большей цельностью, чём и сама Повесть временных лет” [там же, стр. 62]. Трудами Д.С.Лихачева было установлено, что не только вставки, переделки и дополнения, но и соединение идейно и стилистически разнородного материала характеризуют Древнейший летописный свод, реконструированный А.А.Шахматовым.

Расслоив Древнейшей свод А.А.Шахматова, Д.С.Лихачев доказал, что древнейшим пластом киевского летописания, “первым произведением по русской историю (как называл его сам автор, заменив термин А.А.Шахматова “Древнейший летописный свод”) было составленное при Ярославе “Сказание о распространении христианства на Руси”. Д.С.Лихачевым была глубоко раскрыта идейная и стилистическая основа этого произведения, вызванного подъемом политического самосознания русского народа и тесно связанного с другими явлениями литературы и всей культуры эпохи Ярослава Мудрого [там же, стр. 62-76].

Этот “первый труд по русской истории”, понимавшейся как церковная история по преимуществу, получил дальнейшее продолжение и развитие в деятельности печерских монахов-летописцев с начала 60-х годов XI в. После водворения в Киеве митрополита-грека, сменившего митрополита Илариона, летописная работа была продолжена в Киево-Печерском монастыре. Здесь первоначальное “Сказание о распространении христианства на Руси” получает дополнения, касающиеся светской, по преимуществу военной истории Руси. Здесь были введены в летопись народные сказания о первых русских князьях, о победах русского оружия и в значительной мере – события из жизни самого Печерского монастыря; здесь же в летописание был введен впервые хронологический принцип изложения по годовым статьям. По словам Д.С.Лихачева, “первое русское историческое произведение, созданное при Ярославе Мудром, разрастаясь добавлениями, сделанными к нему в Печерском монастыре, постепенно становится тем, что мы привыкли называть летописью” [там же, стр. 77]. Характеризуя этот начальный период русского летописания, связанный с Киево-Печерским [с. 16] монастырем, Д.С.Лихачев справедливо утверждал, что не только идейные черты древнейшего русского летописания – его публицистические тенденции, его учительный по отношению к князьям характер, его рассудительность и принципиальность, но и, по существу, все внешние особенности русского летописания – его связь с фольклором, с деловой речью, хронологический принцип изложения и т.д. – все это определилось уже здесь, в Киево-Печерском монастыре [там же, стр. 82].

Трудами А.А.Шахматова и М.Д.Приселкова было неоспоримо установлено участие в печерском летописании сподвижника Антония и Феодосия Печерских – Никона, которого Нестор в житии Феодосия называет “великим”, изображая за неустанной работой, “сидящу и строащу книгы”. М.Д.Приселков выдвигал остроумную гипотезу о том, что под монашеским именем Никона в Печерском монастыре продолжал свою глубоко патриотическую деятельность смещенный с митрополичьей кафедры Иларион [М.Д.Приселков. 1) Очерки…, стр. 181-184; 2) Нестор летописец. Пгр., 1923, стр. 22]. Яркая личная биография Никона позволяет раскрыть и объяснить многие черты киевского летописания той поры, когда последнее было сосредоточено в Печерском монастыре.

Взяв за основу “Сказание о распространении христианства на Руси”, Никон Печерский ввел в него устные предания киевского, новгородского, тмутороканского и северночерноморского происхождения, создав, по словам Д.С.Лихачева, “первую систематическую историю русского народа” [Д.С.Лихачев, ук. соч., стр. 90]. Именно Никон придал своему произведению ту форму летописи, которая легла в основу последующего развития древнерусского летописания.

К

первоначальным годам княжения Святополка, отмеченным резкими конфликтами с ним

Печерского монастыря, относится составление нового печерского летописного

свода, названного А.А.Шахматовым “Начальным сводом” [А.А.Шахматов.

Разыскания…, стр. 12 и сл.], а М.Д.Приселковым – “Сводом Ивана

Наконец,

около

К которому из перечисленных выше исторических пластов Повести временных лет, отражающих весьма различные этапы летописной работы в Киеве с середины XI до начала XII столетия, относятся приведенные выше экскурсы летописца в область вещественных, археологических памятников?

Необходимо прежде всего подчеркнуть, что приведенные выше ссылки летописца на различные древние памятники характеризуются чрезвычайной устойчивостью формулировок. Из восемнадцати ссылок на различные древние памятники в шестнадцати случаях летописец пользуется почти трафаретной формулой.

Рассказ о смерти и погребении Олега заканчивается словами: “Есть же могила его и до сего дни”;

рассказ о смерти и погребении Игоря – словами: “Есть могила его у Искоростеня града в Деревех и до сего дне”;

рассказ о смерти и погребении кн. Олега Святославича – словами: “И есть могила его и до сего дне у Вручего”;

рассказ о смерти кн. Святополка Окаянного – словами: “Есть же могыла его в пустыни и до сего дне, исходит же от нее смрад зол”;

рассказ о разгроме Святославом городов на Балканах – “яже стоять и до днешнего дне пусты”;

рассказ о городах уличей и тиверцев на Днестре – “и суть гради их и до сего дне”;

рассказ об укреплениях, созданных Владимиром под Киевом, – “и есть ров и до сего дне”;

рассказ о церкви Ильи, в которой клялись дружинники Игоря, – “я же есть над ручаем конець Пасынъче беседы и Козаре”;

рассказ о Корсунской церкви Василия, в которой крестился Владимир, – “и есть церки та стоящи в Корсуне граде, на месте посреди града, идеже торг деють Корсуняне”;

рассказ о корсунской палате, в которой жил Владимир, – “полата же Володимеря с края церкве стоить и до сего дне, а царицына полата за олтарем”; подразумевается также: “стоить и до сего дне”;

рассказ о церкви, построенной Владимиром в Корсуни, – “яже церкви стоить и до сего дне”;

рассказ о постановке в Киеве капищ и четырех коней – “иже и ныне стоять за святою Богородицею”;

рассказ о церкви в Тмуторокани, выстроенной Мстиславом, – “яже стоить и до сего дне Тьмуторокани”;

рассказ о

церкви Бориса и Глеба в Вышгороде, выстроенной Изяславом в

и, наконец, рассказ о санях кн. Ольги, сохранившихся в Пскове, – “и сани ее стоять в Плескове и до сего дне”.

Незначительно отличающийся с литературной стороны рассказ о погребении Аскольда и Дира вызван контекстом – “на той могиле (Аскольда, – М.К.) поставил (Олма, – М.К.) церковь святаго Николу (перед этим место могилы определялось словами: “кде ныне Олъмин двор”, – М.К.), а Дирова могила за святою Ориною”.

Повторяющийся неоднократно прием обращения к вопросам “исторической топографии” характеризуется также почти стандартной формулировкой.

Древ[с. 18]нее местоположение “города Кия” летописец определяет словами: “иде же ныне увоз Боричев”;

местоположение Угорского – “кде ныне Олмин двор”;

местоположение города Киева времен Ольги – “иде же ныне двор Гордятин и Никифоров”;

местоположение княжеского двора – “иде же есть ныне двор Воротиславль и Чюдин”;

местоположение другого княжеского двора – “иде же есть двор Демьстиков за святою Богородицею”;

местоположение двора варяга – “иде же есть церкви святая Богородица”;

место битвы с

печенегами в

местоположение села Рогнеды – “иде же ныне стоить сельце Предъславино”;

местоположение сельца Берестова (времени Владимира) – “еже зовуть ныне Берестовое”.

Общность обоих приемов доказательства, со ссылкой на источники, объективная убедительность которых была столь привлекательна для летописца XI в., дополняемая к тому же тождественностью литературного оформления этих ссылок, склоняет нас к мысли о принадлежности интересующих нас “археологических экскурсов” в тексте Повести временных лет какому-то одному из авторов, работавших над созданием этого сложного летописного свода.

Для того чтобы вывести это предположение из категории историко-литературных догадок, необходимо обратиться к содержанию тех летописных статей, для которых характерны интересующие нас “археологические экскурсы”.

Работами А.А.Шахматова и М.Д.Приселкова было неоспоримо установлено, что ряд тмутороканских событий, случившихся в те годы, когда в Тмуторокани в добровольном изгнании проживал Никон, был внесен в киевскую летопись несомненно им. Никон же внес в летописный рассказ и ряд местных преданий, связанных с более ранними событиями в Тмуторокани, как например фольклорное сказание о поединке тмутороканского князя Мстислава Владимировича с косожским князем Редедею [А.А.Шахматов. Разыскания…, стр. 424 и ел. – М.Д.Приселков. История…, стр. 33. Д.С.Лихачев, ук. соч., стр. 87]. Таким образом, ссылка на сохранившуюся “и до сего дне” тмутороканскую церковь Богородицы, выстроенную Мстиславом, несомненно принадлежит Никону.

Использование фольклора Причерноморья привело Никона и к переработке более раннего рассказа “Сказания” о крещении Руси на основе так называемой “Корсунской легенды” [Д.С.Лихачев, ук. соч., стр. 87; Повесть временных лет, ч. 2. Комментарии Д.С.Лихачева. М.-Л., 1950, стр. 336; ср.: История русской литературы, т. I. М.-Л.. 1941, стр. 271]. Как справедливо отметил Д.С.Личахев, ряд фольклорных мотивов, свидетельствующих об устном происхождении легенды, которой воспользовался Никон, своей топографической точностью указывают на ее причерноморское происхождение [Д.С.Лихачев, ук. соч., стр. 87].

Действительно, в рассказе о корсунских событиях мы находим и описание деталей устройства водопровода в Корсуни из колодца, расположенного вне [с. 19] города, и точное указание, где стоят “до сего дне” церковь Василия, в которой крестился Владимир, палата, в которой он жил, и палата царицы. Упомянут как памятник корсунских событий и храм, выстроенный в Корсуни самим Владимиром, который также, по летописному рассказу, “стоить и до сего дне”.

Рассказ о корсунских событиях завершается сообщением о том, как в самом Киеве по средневековой традиции были установлены увезенные из Корсуни в качестве трофеев “иды медяне, два капища и четыре кони медяные, о которых летописец не преминул сказать своей привычной формулой “иже и ныне стоять за святою Богородицею”, добавив при этом, что “неведуще” считают их мраморными.

Таким

образом, все четыре ссылки Повести временных лет на архитектурные и

скульптурные памятники, стоящие “и до сего дне”, приводимые в подтверждение

рассказа об исторических событиях Корсунсного похода относятся к тому пласту

Повести, который несомненно восходит к Никоновскому своду

По мнению М.Д.Приселкова, Никон, располагая какой-то болгарской летописью, извлек из нее героические подробности войны Святослава с болгарами и греками [М.Д.Приселков. История…, стр. 33]. Таким образом, летописная ссылка на опустошенные Святославом греческие города, стоящие “до днешнего дне пусты”, т.е. превратившиеся в городища, также несомненно принадлежит Никону.

Небезынтересно

отметить, что в летописном рассказе о болгарском походе

Политически заостренные ссылки на современность (на “сей день”) были, по-видимому, излюбленным литературным приемом Никона. Так, услышав в Тмуторокани хазарское предание о том, что хазары когда-то брали дань с полян, но позже от нее отказались, Никон включил это предание в летопись. заметив при этом: “владеють Козары Русьстии князи и до дьнешнего дне” (вероятно, в Тмуторокани) [М.Д.Приселков. История…, стр. 33].

Рассказы,

повествующие о древнейших страницах истории самого города Киева, связанные с

событиями военной и политической истории Руси, с повествованием о деятельности

первых князей, принадлежат несомненно Никону. По мнению А.А.Шахматова,

рассказом о происхождении Киева начинался “Древнейший Киевский свод

Никон, по-видимому, и внес в летопись все рассказы о событиях древнейшей военной и политической истории Киевского государства, прочно вошедшие потом в последующую русскую историографию. Полагаю, что Никону Печерскому и принадлежат те страницы Повести временных лот, которые посвящены исторической топографии самого города Киева и некоторых других городов Киевской земли, со ссылками на различные памятники и исторические урочища, о которых была речь выше.

Только один

летописный отрывок из числа приведенных выше как будто бы противоречит

высказанному нами предположению. Еще А.А.Шахматов, а за ним М.Д.Приселков,

расчленяя разновременные пласты Повести временных лет, обратили внимание на

рассказ, читающийся под

По мнению

названных исследователей, это известие оказывается несогласованным с известием

под 907[явна помилка; треба 977] г., в котором после описания гибели Олега

Святославича было сказано, что его похоронили у города Вручего и “есть могила

его и до сего дне у Вручего”. Из этой кажущейся несогласованности известий 1044

и 907 [977] гг. делался вывод о том, что летописатель, который излагал предание

о смерти Олега Святославича, работал до

“летописец,

писавший о том, что Олег Святославич был похоронен у Вручего, где могила его

есть “и до сего дне”, работал до

Действительно ли отмеченная тремя маститыми исследователями Повести временных лет “несогласованностью записей 907 [977] и 1044 гг. свидетельствует [с. 21] о том, что запись о погребении Олега и о могиле его у Вручего была сделана автором Древнейшего свода и не может быть отнесена к числу дополнений, внесенных Никоном?

Полагаем, что

никакой “несогласованности” между летописными записями 907 [977] и 1044 гг. в

действительности нет. Не следует забывать, что древнерусское слово “могила”

означает холм, курган, насыпь, а отнюдь не “захоронение”. Поэтому, описывая

события, связанные со смертью и погребением кн. Олега, Никон совершенно резонно

мог вспомнить существовавшую и в его дни высокую курганную насыпь у Овруча,

народным преданием связываемую и в это время с именем Олега Святославича, хотя

курган был уже разрыт и кости погребенного покоились в Десятинной церкви.

Добавим к этому, что известны достаточно многочисленные древние могилы

(курганы) – кенотафы (без захоронений), которые насыпались в память погибших на

чужбине. Несомненно они также назывались “могилами”. Из сказанного следует, что

известие об овручском кургане Олега нет особых оснований относить к древнейшему

пласту киевского летописания и более правдоподобно рассматривать его в связи с

другими летописными экскурсами в область археологических памятников, усматривая

в них характерный прием летописной работы составителя Свода

Разумеется,

предположение о связи этого приема с летописным творчеством Никона не исключает

возможности того, что последующие составители и редакторы Повести временных

лет, в частности Нестор Печерский, под прямым влиянием Свода

Современный исследователь, решающий задачи историко-археологического изучения древнего Киева, не может забыть огромного вклада, внесенного в дело изучения древнейшего долетописного периода истории города киевским летописцем второй половины XI в. Пытливый и ясный ум, глубокое сознание важности и ответственности задачи создания связной и правдивой истории своего народа, разносторонняя образованность и заостренная патриотическая направленность, умение связать славное прошлое своего народа с его блестящим настоящим – все это выдвигает Никона Печерского в разряд наиболее ярких и замечательных деятелей культуры Киевской Руси.

Нельзя не заметить ряда черт, тесно сближающих идейно-политическое содержание литературной деятельности Никона с основными идеями, за осуществление которых боролся несколькими годами ранее митрополит Иларион. Недаром возникала мысль о том, что Никон – это и есть удалившийся в монастырь Иларион.

Прославленный митрополитом Иларионом, как “град величьством сияющь”, древний Киев нашел своего первого историка и археолога в лице Никона. Ему – скромному печерскому летописцу – наша историческая наука обязана [с. 22] замечательной по своей целостности и правдивости реконструкцией облика древнейшего города, который для самого летописца был далеким историческим прошлым.

2. Древности Киева в описаниях путешественников XVI – XVII вв.

Величественные руины древних киевских храмов и монастырей, сохранившиеся среди мощных, хотя уже давно заброшенных земляных валов Верхнего города, не раз привлекали к себе внимание любознательных путешественников, с различными целями посещавших Киев в XVI-XVII вв.

Еще Сигизмунд Герберштейн, не бывавший лично в Киеве, но много слышавший о нем во время своих двух посещений Московии в 1517 и 1526 гг., писал:

“Киев – древняя столица Руссии. Великолепие и истинно царственное величие этого города доказывается самыми его развалинами и памятниками, которые видны в обломках. И поныне еще на соседних горах (разрядка наша, – М.К.) заметны следы разоренных церквей и монастырей” [С.Герберштейи. Записка о московитских делах. Введение, перевод и примечания А.И.Малеина. СПб., 1908, стр. 165].

Чтобы понять

это известие и некоторые последующие, нужно иметь в виду, что в литовский и

польский периоды жизнь города была сосредоточена в основном на Подоле. Киевский

Подол после монгольского разгрома Верхнего города в декабре

Почти в тех

же выражениях описывал руины Верхнего Киева Александр Гваньини, веронец, долгое

время служивший в польском войске. В своем “Описании Сарматии”, опубликованном

в

“Киев – древнейший и обширнейший город, обнесенный деревянными оградами, некогда столица всей России, расположенная у славнейшей реки Борисфена, отстоит от Вильны на сто двадцать миль польских. О прежнем великолепии и истинно царственном виде города свидетельствуют самые развалины и памятники, расположенные на пространстве шести миль. Доселе на соседних холмах виднеются следы церквей, монастырей и опустевших зданий” [Sarmatiae Europae descriptio, quae regnum Poloniae, Lituaniam, Samogitiam, Russiam, Moschoviae Tartariae que partem complecitur. Alexandri Guagnini Veronensis, Equitis aurati Bernardum. Albinium, 1581. Русский перевод отрывка о Киевском палатинате см.: Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей. Киев, 1874, отд. II, стр. 12].

С большой

любознательностью к киевским древностям отнесся Эрих Ляссота, ездивший в

“Киев, – писал Э. Ляссота, – с древних времен был знаменитой столицей особого княжества и имел собственных князей, которые назывались царями, или князьями, из роду нынешних великих князей русских или московских. Киев был очень укреплен на обширном пространстве и украшен великолепными церквами и зданиями, общественными и частными, как можно судить об этом по древним развалинам, равно и по валу, охватывающему город и простирающемуся, говорят, на девять миль в окружности” [Tagebuch der Erich Lassota von Steblau. Halle, 1866. Русский перевод см.: Сборник материалов…, стр. 16].

Э.Ляссота считал, что древний город некогда был расположен “там, где видны развалины”, отличая его от “нынешнего города, построенного внизу, в долине на берегу Днепра”. Этому древнему городу на горе Э.Ляссота уделил основное внимание. В “Дневнике” подробно описан сильно обветшавший, по словам Э.Ляссоты, Софийский собор, собор Михайловского Златоверхого монастыря, Золотые ворота и руины храма неподалеку от Софии, названного Ляссотой церковью Екатерины. Э.Ляссота записал много различных легенд, связанных с древними памятниками Киева [там же, стр. 16-21].

Официальные

польские историки XVI-XVII вв. также уделяли некоторое внимание Киеву,

вспоминая его блистательное прошлое и подчеркивая незначительную роль города в

ряду городов Речи Посполитой. Так, королевский секретарь, дипломат и историк

Рейнольд Гейденштейн в сочинении о современной ему польской истории, упомянув

при описании событий

“За несколько веков, – писал Р.Гейденштейн, – князья киевские были владыками всех России, как той, которая теперь зовется Москвою, так и той, которая доселе зовется Русью. Властвовали князья до моря Черного и Дуная. Столицею их был Киев. Когда он был построен, как давно существует, не достигает ли, быть может, времен Колхиды и Енея, неизвестно; закрыла все дальняя старина и равнодушие историков. Остались, однако, памятники прежнего величия: стена кругом города, а в ней ворота старинной архитектуры и столь высокие, что две повозки, поставленные одна на другую, не достигают их вершины” [Rajnolda Heidenstejna, sekretarza krółewskiego, Dzieje Polski od smierci Zygmunda Augusta. Ksiąg XII, z łacińskiego przetlomaczył Michal Gliszczyński, zyciorysem uzupelnil Włodzimierz Spasowicz. Petersburg, 1857. Русский перевод см.: Сборник материалов…, стр. 23].

Описывая развалины древних храмов Верхнего города, Р.Гейденштейн с особым восхищением говорит о руинах св. Софии, сожалея о ее жалком состоянии.

“В самом городе, – писал он, – немало уничтоженных храмов, которые все были греческого обряда. Остался доселе один из них – св. Софии, но и то в таком жалком виде, что богослужение в нем не совершается. Должно быть, оп стоил огромных сумм. Еще и теперь видны следы огромности и пышности” [Сборник материалов…, стр. 23-24]. [с. 24]

Р.Гейденштейн, как и Ляссота, считал древним лишь Верхний город, огромные валы и стены которого, по его мнению, свидетельствовали, “что город, должно быть, когда-нибудь был очень многолюден и велик” [там же]. Деревянный замок на Киселевке, господствовавшей в XVI в. над Подолом, по мнению Р.Гейденштейна, даже не стоит названия замка [там же].

Автор “Описания Украины”, опубликованного во Франции в 1640 [? 1650 ? 1660] г., военный инженер польской армии В.Боплан также посвятил несколько страниц древностям Киева. Автор называет Киев “одним из древнейших городов европейских”, доказательством чего считает “следы прежних окопов его, развалины церквей и древние гробницы государей” [Description d'Ukraine, qui sont plusieurs provinces du Royame de Pologne… par ie Sieur de Beauplan. A Rouen, 1660. Русский перевод см.: Сборник материалов…, стр. 44]. Как и его предшественники, Боплан признает древним лишь город на горе.

“Между горой

и Днепром (т.е. на Подоле, – М.К.) лежит, – по его словам, – новый Киев – город

малолюдный, заключающий в себе от 5 до 6 тысяч жителей… обнесенный деревянными

стенами с башнями и окопанный ничтожным рвом в

В.Боплан имел, по-видимому, весьма приблизительные сведения о времени древних памятников Киева. Так, описывая развалины Десятинной церкви (ошибочно названные храмом св.Василия), Боплан сообщал о греческой надписи, вырезанной на полуразрушенных стенах храма, по его мнению, “более нежели за 1400 лет”, т.е. в первых веках нашей эры [там же, стр. 44].

С восхищением Боплан описывал храм Софии.

“Вид его, – по словам автора, – прекрасен, с которой стороны па него ни посмотришь; стены его украшены мозаическими изображениями и картинами, составленными из разноцветных, блестящих подобно стеклу камешков, столь искусно подобранных, что эти картины трудно отличить от живописных” [там же, стр. 44-45].

Подробнейшие описания древних киевских храмов и монастырей, сопровожденные наивными и достаточно невежественными экскурсами в область древней истории города, оставил Павел Алеппский, сопровождавший антиохийского патриарха Макария в его путешествии по России и Украине [Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII в., описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским. Перев. с арабского Г.Муркоса, вып. II. М., 1897, стр. 42-80]. Как и другие путешественники, посещавшие Киев в XVII в., Павел Алеппский считал древним только Верхний город. По его мнению, “в долину, на низменность на берегу великой реки Днепра” город был перенесен лишь тогда, когда покоренный врагами Верхний Киев “с течением времени разрушился” [там же, стр. 74]. [с. 25]

Не менее, чем

величественные руины древних киевских храмов, путешественников XVI-XVII вв.

привлекали лаврские пещеры. Наслушавшись рассказов печерских

монахов-проводников по пещерам, некоторые посетители пытались и от себя

добавить различные догадки в объяснение чудесных подземелий. Польский ученый

Андрей Целларий, ссылаясь на советника курляндского герцога Лаврентия Мюллера,

в своем обширном “Описании Польши”, опубликованном в Амстердаме в

“та их часть, которая проходит под самым течением Днепра во всю его ширину, имеет литые своды, из чего можно заключить, сколько труда и сколько издержек потребовалось для подобного сооружения и сколь велико было прежнее великолепие Киева” [Сборник материалов, стр. 95].

Главными строителями этих переходов Целларий считал итальянских купцов.

Другой поляк,

Станислав Сарницкий (

В

Гербиний опровергал распространенное мнение о том, что пещеры тянутся под руслом Днепра и простираются до Чернигова, Смоленска, Москвы и Печоры. Невероятным считал он и уверения некоторых своих предшественников о том, что пещеры русских выложены медью. “Где взять столько меди, – восклицает он, – чтобы выложить ею пещеры, простирающиеся на 100 немецких миль. Удивляюсь ученым мужам !”.

Много

внимания уделяли лаврским пещерам и киевские ученые монахи XVII в. В

В книге приведено много исторических данных о Печерском монастыре, в частности, дано топографическое описание ближних и дальних пещер с при[с. 26]ложением их планов. Приведены также надписи с надгробий, существовавших в то время [Τερατούργημα, lubo czuda, ktora była tak w samym swiętoczudotwornym monastyru Pieczarskim Kijowskim, jako у w obudwu swiętych Pieczarach, w ktorych po woli Bożey błogosłowieni oycowie Pieczarscy pozywszy, у cieżary ciał swoich złożyli. Wiernie у pilnie teraz pierwszy raz zebrano у swiatu podane przez w. oyca Athanasiusa Kalnofoyskiego, zakonnika tego S. monastyra Pieczarskiego. Z drukarni Kijowo-Pieczarskiey. Roku P. 1638].

По вопросу о времени возникновения лаврских пещер высказывались различные мнения.

Боплан (

3. Первые попытки научного изучения киевских древностей

В первой

половине XVIII в. древности Киева, как и вообще культура древней Руси, не вызывали

особого интереса. Найденный в

В

“чтобы изо

всех городов через губернские канцелярии по тем запросам прислать в Академию

наук требуемые известия с крайнею исправностью и с возможным поспешением, дабы

полезное и нужное сие произведение не имело ни малейшей остановки)” [Описание г. Киева, составленное Киевской губернской

канцелярией в

Вопросы, на которые по требованию Сената должны быть присланы ответы, были весьма разнообразны, охватывая не только природные условия, экономику, этнографию, но и историю городов и районов. Так, например, Сенат предписывал: “26. Назначить, где есть старых городов развалины, или городища, в каких состоят остатках и признаках и как их называют;…29. В городах, где есть летописи, прислать с них верные копии при географических известиях для исто[с. 27]рии российской” [Описание г. Киева…, стр 113-114]. Предлагалось также ответить, “город чем огражден – каменною стеною или земляным валом, полисадником или рвами; причем показать меру их окружности, вышины, глубины; цело ли оное ограждение или нет” [там же, стр. 112].

Сохранившееся

в Архиве Киевского губернского правления “Описание Киева”, составленное в

“Старый город Киев огражден земляным же валом и рвами и называется старым потому, что оной заведением своим старее Киево-печерской крепости; а нижний город Киев же называется нижним по положению, яко на нижнем и раздолистом месте; и оной нижний город Киев огражден палисадником; и то ограждение около помянутных городов состоит в целости. А в котором году, от кого и для чего оные городы построены, о том в Киевской губернской канцелярии известия не имеется” (разрядка наша, – М.К.) [там же, стр. 117].

Неведение в вопросах истории города простиралось до того, что губернская канцелярия откровенно признавалась:

“А что оной город верхний давно был от татар и других народов осаждаем и разоряем, о том с происходимого в народе слуху известно; но когда именно и от кого те разорения чинимы были, неизвестно” (разрядка наша, – М.К.) [там же, стр. 117-118].

Немудрено, что на вопрос о наличии развалин старых городов или городищ канцелярия сообщала, что

“при Киеве старых городов оставшихся развалин и городищ и никаких признаков ныне почти но видно, кроме что по народной молве над рекою Лыбедью было не малое жилье, также близ Киево-межигорского монастыря на горе был князя Владимира двор, которое место называется и поныне Вышгород” [там же, стр. 140].

В 80-х годах XVIII в. в связи с подготовкой путешествия Екатерины II “в полуденный край России” были предприняты разыскания о древностях Киева, через который императрица должна была проследовать в Новороссию и Крым.

В

Удовлетворить интерес к историческому прошлому древнерусской столицы, проявленный императрицей во время пребывания в Киеве, было, по-видимому, нелегко.

“С тех пор, как я здесь, – писала Екатерина из Киева в Петербург, – я все ищу: где город; но до сих пор ничего не обрела, кроме двух крепостей и предместий; все эти разрозненные части зовутся Киевом и заставляют думать о минувшем величии этой древней столицы” [Императрица Екатерина II. Письма и документы, хранящиеся в архиве дворца г. Павловска. Письмо вел. князю Павлу Петровичу от 6 II 1787. – Русская старина, т. VIII, 1873, ноябрь, стр. 671-672].

В

В

Наибольший интерес представляет последняя из них: здесь впервые не только перечислены, но и кратко описаны все основные архитектурные памятники Киева, столь привлекавшие когда-то внимание многочисленных путешественников XVI-XVII вв.; порой делаются попытки установить или аргументировать их древность и историческое значение.

“О древности сей церкви, – читаем мы по поводу храма Василия, – удостовериться можно по старым оставшимся стенам кирпичным, необыкновенным в нынешние времена; но, к сожалению, сии стены так подмазаны известию, что ныне оных древних достойных примечания кирпичей видеть не можно” [Достопамятнейшие древности в Киеве. Киев, 1795 (цит. по 2-му изд., Киев, 1805, стр. 159-160)].

Отмечается как “примечания достойная” “мусия, или мозаик, толико лет в целости пребывающий” на стенах и сводах собора Софии [там же, стр. 162], и “истребленная долготою времени” “мусия” Михайловского Златоверхого монастыря [там же, стр. 165].

В

Впервые на это собрание рисунков обратил внимание Д.В.Поленов, письмо которого к М.П.Погодину с биографическими сведениями о сочинителе атласа К.М.Бороздине и описание рисунков, составляющих атлас его путешествия по России в 1809-1810 гг., были опубликованы в “Трудах” 1 археологического съезда в Москве [Тр. I AC в Москве (1869), М,, 1871, I, стр. 62-74].

К.М.Бороздин и

его спутники уделили серьезное внимание древностям Киева, в ту пору еще очень

мало известным. Несколько таблиц первой части альбома заняты очень тщательно

исполненными чертежами (планы, разрезы, фасады) наиболее прославленных

памятников древнего зодчества Киева (Десятинная церковь, Софийский собор,

Печерская лавра, церковь Спаса на Берестове), акварелями мозаик киевских

храмов, а также планами города и его окрестностей [Рисунки

и чертежи к Путешествию по России по высочайшему повелению ст. сов. К.Бороздина

в

Особого внимания заслуживает первая попытка создания плана-реконструкции древнего Киева, предпринятая К. Бороздиным на основе изучения летописей и некоторых других документов. Вот что писал в объяснение своей задачи сам составитель плана:

“Здесь сделано в первый еще раз покушение представить чертеж древнего Киева с окружностями; сей знаменитый город столь важное занимает место в древнем нашем бытописании, что давно уже нужно было издание подобного чертежа, без которого описание многих произшествий кажется не довольно ясным, а некоторых и совсем непонятным.

Свидетельство летописей, также бумаги, находившиеся в архиве Киевского магистрата, изустные предания тамошних жителей, соображенные с местным положением города, служили основанием к сочинению сего чертежа и к определению многих мест, теперь уже под прежними именами неизвестных. Тут означены, сколько возможно было, все почти места древнего Киева, встречающиеся в летописях, и при каждом из них поставлен тот год, в котором оно упоминается. Сомнительные же и определенные по одному только предположению отмечены от прочих вопросительным знаком (?). Для лучшей же ясности и сравнения к сему древнему чертежу приложен также чертеж и нынешних окружностей Киева” [Там же, текст к табл. 2].

К сожалению, кропотливая и достаточно тщательная работа К.Бороздина над планом-реконструкцией древнего Киева, как и весь альбом его ученого путешествия по России, остались неизданными и потому почти неизвестными для последующих исследователей исторической топографии Киева. [с. 30]

В самом конце

XVIII в. началась научная деятельность Максима Федоровича Берлинского

(1764-1848), по праву признаваемого первым киевским археологом. Будучи с

В

“Сей первый Ваш труд, – писал он автору, – подает мне много надежд, прошу вас наиубедительнейше продолжать оный… Я с Вами весьма в том согласен, что откроется истинная от того польза, если сличим план существующего Киева с разными первобытными его описаниями. Объясните, где какое здание стояло, какие были между ними улицы или сообщения, и старайтесь исследовать, где могли существовать те монастыри, церкви, терема, дворцы, дома, площади и урочища близ города, о которых только и памятников осталось, что они в летописях упомянуты” [В.С.Иконников. Опыт русской историографии, т. I, кн. 1. Киев, 1891, стр. 186].

Румянцев постоянно обращался к Берлинскому с различными просьбами и научными поручениями, которые последний с рвением выполнял. Увлеченный собиранием разнообразных источников по древней отечественной истории, Румянцев просил разыскивать,

“нет ли у кого в Киеве какой-нибудь древней монеты или вещи первобытных наших времен, а особливо если священная древняя грамота или летопись на пергаменте, хотя бы список с Нестеровой или другой летописи, лишь бы он был точно времен древних” [там же, стр. 187].

Берлинский высылал Румянцеву то “списки с разных относящихся до древностей российских статей”, то “медную монету, считавшуюся за Владимирову”, то “план Киева с обозначением древних урочища, то “копию греческой надписи на своде Софийского соборам, то древние синодики, среди которых был синодик Вышгородской церкви Бориса и Глеба, то рисунки только что открытых киевских древностей” [там же].

Получив от Берлинского план Киева, Румянцев писал ему:

“Сей труд Вам честь сделает и меня много утешит; но не теряйте из виду, что самые первобытные времена историй наших суть те, которые я бы желал видеть объясненными и дополненными; отыскивайте, пожалуйста, надгробные надписи вокруг и внутри развалин уничтоженных, самых древнейших, забытых церквейи монастырей, [с. 31] коих Вы так удачно в своей записке память возстановляете. Не пренебрегайте также самых древнейших диптиков и синодиков; в них могут находиться имена великих князей, супруг, детей и сродников, о которых, статься может, дошедшие до нас летописцы и вовсе умолчали” [В.С.Иконников, ук. соч., стр. 187].

Через Румянцева Берлинский познакомился с приезжавшими в Киев П.М.Строевым и П.И.Кеппеном, живо интересовавшимися киевскими древностями.

Главный труд

М.Ф.Берлинского – “Пространная история

города Киева с топографическим его описанием”, – законченный им еще

до

Первая часть книги, названная автором “исторической переченью”, представляет беглый очерк истории Киевской земли и города Киева, составленный по Стрыйковскому и Татищеву и дополненный самостоятельными, достаточно курьезными филологическими домыслами автора.

Значительно больший интерес представляет вторая часть книги – “показание достопамятностей”. Это подробное историко-топографическое описание трех существоваших в ту пору частей города: Печерска, Старого Киева и Подола. Автор интересуется вопросами о времени заселения этих частей города, их последующей судьбой и описывает замечательные здания, урочища, укрепления. Описания и топографические данные отличаются тщательностью и подкреплены ссылками на различные источники.

Особенную ценность представляет приложенный к книге план Киева, на котором отмечены различные урочища и здания, относящиеся к древнейшему периоду истории города. План Берлинского и поныне является серьезным подспорьем для изучения исторической топографии Киева.

М.Ф.Берлинский, с энтузиазмом изучавший древнюю историю Киева, отнюдь не ограничивался только письменными источниками; его внимание привлекали и разнообразные археологические памятники, открывавшиеся в ту пору. Отдельные археологические наблюдения, разбросанные в его “Кратком описании Киева”, свидетельствуют о серьезном внимании автора к этой категории источников. Характеризуя Андреевскую часть Киева, Берлинский писал:

“Сие отделение, меньшее прочих, занимающее возвышенную северную часть нагорной равнины, было первое жилище предков Киева, колыбель Российского княжения и древнейшая их резиденция. Нет места, где бы до известной глубины была целая земля; везде щебень, кирпичи, камни, части фундаментов, кости и другие остатки долговечного города” [М.Ф.Берлинский. Краткое описание Киева. СПб., 1820, стр. 62]. [с. 32]

Из письма

М.Ф.Берлинского к гр. Н.П.Румянцеву известно, что в

[О Турчаниновой, стяжавшей печальную известность ее “сокрушительными” раскопками на территории Михайловского Златоверхого монастыря, Берлинский писал как о “девице, с самых молодых лет единственно занимавшейся ученостью, имеющей вкус к познаниям древностей и искусств, упражняющейся в чтении отборных сочинений и всю жизнь свою (по смерти родителей) посвящающей на полезные изысканиям (В.Щербина. Первый киевский археолог М.Ф.Берлинский. КС, т. LV, Киев, 1896, декабрь, стр. 405).]

4. Киевские археологи 20—30-х годов XIX в.

До начала 1820-х

годов деятельность М.Ф.Берлинского, по-видимому, не встречала особенного

сочувствия и интереса со стороны киевского общества. Н.П.Румянцев, посетивший

Киев в

“В Киеве сердце сокрушается, видя, каковое там господствует нерадение к древностям нашим, никто ими не занят и всякий почти убегает об них разговора” [ЧОИДР, 1882, I, стр. 191].

К концу

первой четверти XIX в. положение кардинально изменилось. Подъем национального

самосознания, вызванный победоносным окончанием Отечественной войны

“Карамзин, – писал поэт, – наш Кутузов 12-го года, – он спас Россию от нашествия забвения, воззвал ее к жизни, показал нам, что у нас отечество есть, как многие узнали о том в 12 годе” [там же].

Реакционная по своей идеологии “История Государства Российского” все же в какой-то мере удовлетворяла возросший интерес широких кругов русского общества к многовековой истории родины. Привлекая в изобилии документы различного характера – летописи, акты, свидетельства современников и пр., Карамзин, даже говоря о древнейших страницах русской истории, почти не обращался к вещественным, археологическим памятникам. Посвятив немалое [с. 33] количество страниц политической истории Киевского государства, повествуя нередко о событиях, развертывавшихся на площадях и улицах Киева, на княжих и боярских дворах древнерусской столицы, Карамзин почти не пытался привлечь, не только в роли полноценных источников, но хотя бы в качестве иллюстраций, древние памятники Киева. Тем не менее “История Государства Российского”, удовлетворяя возросший интерес русского общества к прошлому России, в известной мере послужила толчком к более широкому и углубленному изучению древностей Киева.

С конца

первой четверти XIX в. в Киеве развертывается активная археологическая

деятельность, результаты которой становятся достоянием отнюдь не только

ограниченного круга ученых историков и археологов, но и привлекают внимание

широких кругов русской интеллигенции. О возраставшем интересе к древностям

Киева ярко свидетельствует письмо А.С.Грибоедова. Проведя в Киеве в июне

“…Сам я в древнем Киеве; надышался здешним воздухом и скоро еду далее. Здесь я пожил с умершими: Владимиры и Изяславы совершенно овладели моим воображением; за ними едва вскользь заметил я настоящее поколение: как они мыслят и что творят русские чиновники и польские помещики, бог их ведает” [Из бумаг В.Ф.Одоевского. – Русский архив, 1864, вып. 7-8, стр. 810-811].

Стремясь

захватить пробудившийся в обществе интерес к историческому прошлому и направить

его по желательному для самодержавия руслу, царское правительство пыталось

взять инициативу по части археологических разысканий в свои руки. 20 июля

Возлагая руководство и направление археологическими разысканиями на органы высшей губернской администрации, бремя расходов, связанных с этими разысканиями, правительство Николая 1 охотно возлагало на плечи доброхотов – любителей старины.

“О раскрытии древностей достопримечательнейших и о поддержании их, – говорилось в “высочайшем повелении”, – войти в сношение с частными лицами и приличным образом просить их о содействии в сих полезных открытиях, поставляя в обязанность губернского и городового архитекторов, чтоб по мере открытия сих древностей, планы их и фасады аккуратно были составляемы” [Киевлянин, 1865, № 145 (9 XII)].

В

Н.П.Румянцев, говоря об этих трудах, называл Болховитинова “единственным путеводителем” при исследованиях киевских древностей. Эта оценка была явно завышена, ибо никакой попытки мало-мальски целостного исследования киевских древностей Болховитинов даже не пытался сделать. Оба упомянутых труда, как и его другие мелкие статьи, посвященные некоторым киевским памятникам, представляли не более, чем элементарные описания разнохарактерных документов, без какой-либо серьезной попытки раскрыть историческое содержание тех фактов, о которых сообщали эти документы. Еще М.П.Погодин, давая оценку ученой деятельности Болховитинова, справедливо называл его “статистиком истории”. По словам Погодина, Болховитинов,

“кажется, даже не жалел, если где чего ему не доставало в истории; для него было это как будто все равно. Что есть – хорошо, а чего нет – нечего о том и думать. Никаких рассуждений, заключений” [Москвитянин, 1842, № 8, стр. 255-256].

Гораздо

большее значение имела другая сторона деятельности Е.Болховитинова. Увлеченный

поисками различных письменных источников по древнейшей истории, он естественно

не мог не обратить внимания и на руины прославленных архитектурных памятников

Киева, которые пребывали в ту пору в полном забвении, если не считать

дилетантских попыток помещицы Турчаниновой произвести раскопки на территории

Михайловского Златоверхого монастыря. Посетивший Киев в

“Никогда бы я

не подумал, что она так брошена и презрена, как я ее нашел. Чудно ли, что храм

Владимира в таком низверженном состоянии, когда сам он без пощады растерзан?

Голова его в Лавре, часть его мощей в соборе, а весь он где? Никто не знает, не

искал, не любопытствовал. Мы скорее пустимся добывать кусок лавы из-под римских

развалин, нежели похлопочем о славе собственной нашей древности” [И.М.Долгорукий. Славны бубны за горами, или путешествие мое

кое-куда

По инициативе Е.Болховитинова были предприняты археологические раскопки Десятинной церкви, руины которой в ту пору в основной их части не были еще застроены.

Практическое осуществление этих раскопок Болховитинов поручил отставному чиновнику 5-го класса Кондрату Лохвицкому, для которого это поруче[с. 35]ние было началом многолетней, весьма энергичной расценочной деятельности в Киеве.

К.Лохвицкий,

как, по-видимому, и сам Е.Болховитинов, не имел ни малейших представлений о

задачах и методике археологических раскопок вообще и раскопок архитектурных

памятников в частности. Приступив к раскоп кам в октябре

О

методической стороне раскопок

Окрыленный успехами своих первых археологических открытий, К.Лохвицкий развернул энергичную раскопочную деятельность, охватывавшую все новые и новые районы древнего Киева, где, по его смелым, но порой совершенно необоснованным предположениям, должны были находиться руины различных памятников, упоминаемых в древних летописях.

Ссылаясь на

“высочайшее повеление об открытии древностей”, К.Лохвицкий в

Получив в том

же

В

Вскоре К.Лохвицкий раскопал почти полностью руины большого древнего храма, за которыми, с легкой руки исследователя, доныне закрепилось ничем не обоснованное наименование “Ирининской церкви”. План этой постройки, опубликованный вскоре, по фантастичности и полнейшей безграмотности не уступает плану Десятинной церкви, “снятому с натуры” тем же исследователем.

Еще в

В августе

Открывая руины различных построек, в атрибуциях их К.Лохвицкий не утруждал себя скрупулезными доказательствами, безоговорочно отожествляя их с теми или иными известными по летописному рассказу памятниками.

В июле

Несмотря на то, что методический уровень раскопок К.Лохвицкого был крайне низок, несмотря на поспешность, необоснованность и очевидный дилетантизм его заключений по вопросам атрибуции тех или иных обнаруженных раскопками памятников, деятельность К.Лохвицкого все же сыграла несомненно положительную роль в деле изучения киевских древностей. Значение раскопок К.Лохвицкого заключалось не только в том, что результаты их пробуждали интерес в достаточно широких общественных кругах к древнейшему прошлому России, но и в том, что они, несмотря на увлечения самого исследователя, к которым, кстати сказать, весьма скептически относились уже его более образованные современники (Е.Болховитинов, М.Берлинский), все же воочию показывали, какие огромные, до той поры совершенно не использованные возможности для изучения древнейшей столицы Руси скрывали в себе мощные культурные пласты киевской почвы, о чем предшественники Лохвицкого, в частности М.Ф.Берлинский, могли высказывать только предположения и догадки.

Сам Лохвицкий чрезвычайно высоко ценил свои археологические открытия и весьма раздражительно относился ко всякой попытке критического отношения к его работе. Когда в рецензии на книгу “Краткое историческое описание Десятинной церкви” опубликованный там план развалин храма по обмерам архитектора Ефимова был справедливо признан более точным, чем план Лохвицкого, последний разразился гневным ответом, в котором не только утверждал, что план Ефимова есть “мечтательный, выдуманный”, но и всячески пытался дискредитировать раскопки Ефимова [К.Лохвицкий. О плане древней Десятинной церкви. Галерея киевских достопримечательных видов и древностей, тетр. VI. 1857, стр. 40-42].

В черновых бумагах Лохвицкого сохранилось его письмо, адресованное одному из членов царствующей фамилии, в котором он просил исходатайствовать высочайшее повеление, которым раскрытие древностей в Киеве было бы “отдано непосредственно в полное его распоряжение” [Киевлянин, 1865, № 145 (9 XII)]. [с. 38]

5. Киевские археологи 30—40-х годов XIX в.

В конце

О начальной стадии деятельности Временного комитета современники отзывались скептически. Так, Е.Болховитинов писал Н.Н.Мурзакевичу: “Наша комиссия об отыскании древностей спит беспробудным сном, да и не умеет приняться” [Н.Н.Мурзакевич. Автобиография. СПб., 1886, стр. 120-121]. Несколько позже, в письме тому же адресату Болховитинов жаловался: “Комитет древностей описал, что прежде его открыто, а сам ничего не открыл” [там же, стр. 121]. Однако позднее, уже после смерти Е.Болховитинова (23 II 1837), Временный комитет все же начал проявлять некоторые признаки жизни.

В конце 30-х и в 40-х годах XIX в. активную раскопочную деятельность в Киеве развивал А.С.Анненков. Богатый орловско-курский помещик, отставной гвардии поручик А.С.Анненков за жестокое обращение со своими крестьянами “по высочайшему повелению” был выслан на жительство в Киев, где, по словам его биографов, решил заняться “делами благочестия”. Приобретя огромную усадьбу на территории Владимирова города, в непосредственном соседстве с усадьбой Десятинной церкви, Анненков возымел желание “реставрировать” древний храм, т.е., по тогдашним понятиям, выстроить новую церковь на развалинах древней. Занимаясь строительством новой церкви, Анненков проявлял в то же время далеко не бескорыстный интерес к богатейшей, в ту пору еще почти совсем девственной почве Киевского акрополя, на которой распо[с. 39]лагался не только вновь строящийся храм, но и огромная по площади усадьба Анненкова. Многочисленные находки золотых и серебряных вещей, обнаруженные при строительных работах 1820-30-х годов, поступали в большей части самому ктитору строящегося храма, но поскольку в строительстве церкви принимала активное участие и киевская митрополия и, в частности, глубокий интерес к работам проявлял сам митрополит Евгений (Болховитинов), кладоискательская деятельность Анненкова все же была под известным контролем. Находки, сделанные за этот период, стали, хотя и далеко не полностью, достоянием науки.

В

Откровенно

хищнический характер поисков в собственной усадьбе и усадьбе Десятинной церкви

Анненков маскировал “наукоподобными” раскопками на других территориях старого

города, где хозяйничать с той же степенью бесцеремонности к тому же было и

невозможно. В

В том же

Неудача

первой попытки не разочаровала Анненкова, и в следующем,

О масштабе и

характере более ранних раскопок Анненкова, произведенных им в его собственной

усадьбе, а также в усадьбе Десятинной церкви, известно из его ходатайства,

направленного в

“открывал землю, давно рытую, и по слоям оной следы в разных направлениях глубоких рвов и ям, а весьма много и мест погребов засыпанных, но ничего при всех тщательных поисках и усилиях не нашел из остатков древностей, кроме нескольких кусков красного гранита и древнего колокола коринфской меди, найденного в саду, против церкви Василия” [Письмо А.С.Анненкова киевскому генерал-губернатору Д.Г.Бибикову. – КС, T.XLV, Киев, 1894, апрель, стр. 152-155].

Наряду с

откровенно кладоискательскими раскопками Анненкова, производившимися

“иждивением” самого раскопщика, Временный комитет пытался, по-видимому, организовать

и более серьезные в научном отношении раскопки. В

В

“при Бибикове история с археологией поистине были модными науками в Киеве: ими увлекались и киевское чиновничество и киевский beau mond; ими волею-неволею увлекалось и польское дворянство. Бросились в запуски на поиски в крае памятников старины” [А.В.Романович-Славатинский. Жизнь Н.Д.Иванишева. СПб., 1876, стр. 209-210].

Несмотря на

существование Временного комитета для изыскания древностей в Киеве, Бибиков

решил передать в ведение вновь организованной Археографической комиссии и

археологические исследования в крае, которые должны были охватить все правобережные

губернии, а также Полтавскую и Черниговскую. Уже в

“собрать сведения и составить описание курганов в окрестностях Коростышева, и если владельцы оных пожелают доставить к тому средства, то некоторые из них раскопать” [О.И.Левицкий. Пятидесятилетие Киевской комиссии для разбора древних актов (1843-1893). Историческая записка о ее деятельности. Киев, 1893, стр. 53-54].

В состав Комиссии

вводятся археологи и знатоки монументальных памятников. Так, в

В

Реализуя свои широкие планы, Комиссия осуществила ряд достаточно важных археологических исследований, в частности раскопки скифского кургана в окрестностях Киева, известного под именем “Перепетихи”, отчет о которых был опубликован в роскошно изданном первом выпуске “Древностей” [по-видимому, по настоянию Бибикова или из желания угодить ему в этом же выпуске, в виде дополнения к скифским древностям из “Перепетихи”, было издано несколько предметов, найденных в подмосковном имении Бибикова – селе Успенском].

Что касается

самого Киева, то намеченная Ставровским программа исследований была выполнена

лишь в незначительной части. Сам А.И.Ставровский завершил начатые еще Лохвицким

раскопки развалин так называемой “церкви Ирины”, а проф.Н.Д.Иванишев произвел в

Комиссия

намеревалась в

“изображать их историю, рассматривать их в архитектурном отношении, описывать развалины в настоящем их виде и находимые в них вещи, остатки древней живописи, древнюю церковную утварь и, наконец, строительные материалы” [О.И.Левицкий, ук. соч., стр. 59].

Наряду с изучением монументальных памятников Комиссия рекомендовала обращать преимущественное внимание “на изыскание древностей, объясняющих доисторическое существование народов, каковы курганы и другие остатки языческой древности”.

К сажалению, все эти благие намерения, свидетельствовавшие о серьезном и глубоком понимании задач, стоявших перед археологами в деле изучения Киева и его окрестностей, в большей части остались невыполненными или же не доведенными до конца. Нельзя не пожалеть об этом прежде всего потому, что в 40-х годах XIX в. территория Верхнего Киева подверглась коренной перепланировке и новой застройке.

“Быстро обновляющийся Старый Киев, – писал об этом времени М.А.Максимович, – выравнивается прямыми улицами, выстраивается новыми домами, на место ветхих лачужек и узеньких кривых переулков, которыми, как лабиринтом, покрылись древние развалины Старого Киева в века его бедности. Под этими очередными слоями заселений Старого города скоро нельзя будет распознать и тех немногих мест, на которых еще в 17 веке стояли обнаженные развалины русской древности. При тогдашнем обновлении Старого города обломки зданий разошлись на новое жилье, а остальная часть их покрылась новыми слоями земли – под садами, на них выросшими, и под домами, на них водворившимися” [М.А.Максимович. Обозрение Старого Киева. – Собр. соч., т. 2, Киев, 1877, стр. 120].

Киевские археологи 30-40-х годов прошлого века располагали такими возможностями в изучении древних памятников Киева, которыми уже никогда не располагали позже их продолжатели.

6. Киевские археологи 60—90-х годов XIX в.

Археологические увлечения 1840-х годов были недолговременны. Деятельность Киевской комиссии по разбору древних актов в дальнейшем сосредоточилась на археографических разысканиях, а археологические раскопки в 50-х годах XIX в. в Киеве совсем прекратились.

Некоторая активизация археологических работ в 60-х годах была связана не столько с деятельностью Комиссии, сколько с Музеем древностей и Минц-кабинетом при Киевском университете. В начале 60-х годов археологические исследования в Киеве производил хранитель Минц-кабинета Я.Волошинский. Его внимание привлекли сохранившиеся в большом количестве на территории самого города и его ближайших окрестностей древние курганы. К задаче изуче[с. 44]ния киевского некрополя Я.Волошинский относился серьезно, справедливо полагая, что господствовавшее до той поры невнимание к киевским курганам объясняется тем, что “вопросы о важности курганографических выводов для археологии и истории вообще лишь только в последнее время вошли осязательно на план науки” [Об археологических занятиях хранителя Минц-кабинета Волошинского. Краткий отчет по Университету св. Владимира за 1861-1862 уч. год. – Университетские известия, Киев, 1862, № 9, стр. 59].

В ответ на составленный Я.Волошинским план раскопок курганов в Киеве и его окрестностях, гр.Перовский, ведавший тогда археологическими раскопками в России, официально предупредил, что

“раскопки эти

должны иметь главнейшей целью отыскание примечательных предметов древности для

подведомственных ему музеев и что поэтому желательно, чтобы ассигнуемые для

сего суммы употреблялись предпочтительно на разыскания, доставляющие не одни

факты для ученых выводов, но и самые предметы древности” [Я.Волошинский. Киевские курганы. – ИОЛЕАЭ, т. XX, кн. 2,

вып.

“С подобною задачей, – сокрушенно писал Я.Волошинский, – никак невозможно было совместить возбужденный в предположениях моих вопрос о систематическом исследовании курганов” [там же, стр. 19].

Ограничительные задачи, поставленные гр.Перовским, при раскопках славянских курганов вызывали особые трудности и огорчения.

“Каков бы ни был успех раскопок, – жаловался Я.Волошинский, – уже ввиду самой программы, при оказавшейся бедности племени, населявшего затронутые мною местности, археологические поиски в них с подобною целью не могли достаточно вознаграждать ни трудов исследователя, ни самых скромных издержек. Скажу кратко: мне ни разу не довелось попасть на могильные остатки из благородного металла” [там же].

Летом

В середине

60-х годов прошлого века Киевским университетом были ассигнованы значительные

средства на археологические исследования в Киеве. Об этом свидетельствует

рапорт проф.Ставровского, направленный в

Начиная со второй половины 60-х годов и вплоть до конца XIX в. специально организованных археологических раскопок на территории Киева не проводилось. Лишь в связи с теми или иными земляными работами, связанными с постройкой домов, прокладкой водопроводных магистралей, работами по городскому благоустройству, то тут, то там неожиданно открывались археологические комплексы или различные случайные предметы. Нередко об этих открытиях любители и знатоки киевских древностей узнавали слишком поздно, когда памятник был уже частично поврежден, а то и полностью уничтожен. Иногда удавалось организовать более или менее систематическое наблюдение за производством земляных работ, тем самым случайные земляные работы превращались до известной степени в археологические раскопки.

[В.Б.Антонович. 1) Археологические находки и раскопки

в Киеве и в Киевской губернии в течение

2) О древнем кладбище у Иорданской церкви в Киеве. – Тр. IV АС в Казани (1877), т. I, Казань, 1884, отд. 1, стр. 42- 43;

3) Раскопки у Трехсвятительской церкви в г. Киеве. – КС, XII, 1885, май, Изв. и зам., стр. 163-167;

4) О раскопках у Трехсвятительской церкви в марте

5) О раскопках в Обсерваторном переулке. – АИЗ, М., 1895, № 11, стр. 380-382.

П.Г.Лебединцев. О раскопке на Софийском дворе в мае

Раскопки на Верхней Юрковице в г. Киеве. – АЛЮР, т. I, Киев, 1899, июнь, стр. 75-79.

Н.Ф.Беляшевский. Курган-могикан на территории Киева. – АЛЮР, 1905, № 6, стр. 357-361.]

Отдельные любители киевских древностей и особенно коллекционеры-собиратели зорко следили за всеми земляными работами в городе, появляясь немедленно там, где насыщенная древностями киевская почва обещала какую-нибудь поживу. Так, в 70-х годах прошлого века за случайными находками охотился коллекционер Т.В.Кибальчич, иногда и сам производивший хищнического характера “раскопки” киевских курганов [Антропологическая выставка, т. II. М., 1878, Протоколы, стр. 97-98].

В 1880-90-х

годах весьма энергичную собирательскую деятельность развивал И.А.Хойновский,

пытавшийся даже наивно обобщать результаты своих поисков в достаточно

объемистых трудах [И.А.Xойновский. 1) Краткие

археологические сведения о предках славян и Руси, вып. I. Киев, 1896; 2)

Раскопки великокняжеского двора древнего града Киева, произведенные весною

В августе

Доклады, прочитанные на заседаниях съезда, посвященные отдельным вопросам исторической топографии города и отдельным архитектурным памятникам Киева, свидетельствовали о падении интереса к археологическим исследованиям города. Археологическая проблематика в них начисто отсутствовала. Киевским археологам не о чем было рассказать собравшимся на съезд представителям русской исторической и археологической науки.

О том же

самом свидетельствовал и XI археологический съезд в Киеве, состоявшийся

четверть века спустя, осенью

7. Изучение вопросов исторической топографии и архитектурных памятников Киева

Изучая историю археологических исследований древнего Киева, разумеется, нельзя ограничиться рассмотрением только тех исследований, которые были более или менее непосредственно связаны с археологическими раскопками. Начиная с 40-х годов XIX в. и вплоть до наших дней наряду с археологической проблематикой в узком смысле этого слова исследователи древнего Киева ставили и решали множество вопросов, связанных с проблемами исторической топографии города, с историей отдельных его частей и урочищ. Исследование вопросов исторической топографии города вызывало необходимость внимательного изучения древних летописей и других письменных источников, вплоть до актов XVII-XVIII вв., росписных списков, монастырских описей и т.п. Для решения различных вопросов исторической топографии широко привлекались сохранившиеся в различной степени древние архитектурные памятники.

Одним из

первых исследователей исторической топографии Киева был М.А.Максимович,

прибывший в Киев в

Невыгодно

отличается от небольших, но тщательных работ М.А.Максимовича капитальный

двухтомный труд Н. Закревского “Описание Киева” [Н.Закревский.

Описание Киева. Вновь обработанное и значительно умноженное издание с

приложением рисунков и чертежей, тт. 1-II. М., 1868], опубликованный

первоначально в

Крупнейшими